|

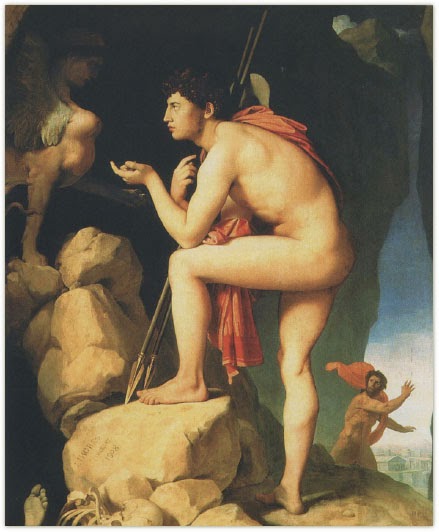

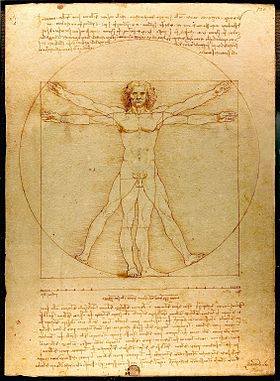

Œdipe explique l'énigme du sphinx, Jean-Auguste-Dominique Ingres Quel est le point commun entre le héros du mythe de Sophocle, la gouvernance de la polis et les prochaines élections présidentielles ? Derrière cette équation apparemment insoluble se cache la trinité du pouvoir, de la culpabilité et de la responsabilité. En voici, schématiquement, le sens ; ou comment illustrer la politique actuelle par un mythe vieux de plusieurs siècles. La légitimité du pouvoir politique Oedipe est choisi par la Cité de Thèbes pour devenir son roi. Il tire donc la légitimité de son pouvoir de la volonté populaire qui a reconnu en lui des qualités exceptionnelles propres aux dieux. Aujourd’hui, on qualifierait de démocratique cet acte - sans que cela engendre pour autant, bien entendu, une démocratie. En effet, Oedipe est plus qu’un roi, il est un tyran au sens grec du terme, c’est-à-dire pas nécessairement quelqu’un de despotique et de machiavélique avec son peuple (au début de la pièce, dans les supplications adressées à Oedipe, on sent qu’il est manifestement très aimé des Thébains), mais un homme qui n’a pas hérité du pouvoir de son père. Le mot tuvrannoı implique qu’Oedipe n’appartient pas à une famille régnante ; lui a conquis le trône « par la faveur du peuple », donc démocratiquement. Comme les politiques contemporains. La passion du pouvoir Cependant, l’évolution de l’exercice du pouvoir par Oedipe peut s’apparenter à nos sociétés contemporaines, et, plus précisément, à la passion du pouvoir. Au fil de la pièce de Sophocle, l’hubris d’Oedipe prend le pas sur sa sagesse, et à l’image du protecteur succède une image dégradée du pouvoir qui se réalise dès le retour de Créon et l’affrontement avec Tirésias. Cette passion du pouvoir le rend aveuglant : Oedipe commence alors par réagir de manière « tyrannique » au sens où le français l’entend (il parle de tuer Créon sans le juger : attitude arbitraire qui est caractéristique du tuvrannoı). Or, « la violence fait le roi » écrit Jean Bollack : la démesure et la tyrannie sont donc mères et filles. Oedipe porte en lui la violence du tyran, aveuglé par les rayons du pouvoir, et oublie ses devoirs envers la cité. De nos jours, cela semble encore plus vrai. En effet, l’histoire d’Oedipe est le plus complet des mythes politiques, dans la mesure où chaque étape de son parcours retrace un moment dans l’accession au pouvoir (Marie Delcourt, Oedipe ou la légende du conquérant, 1981) : l’exposition de l’enfant, le meurtre du père, la victoire (sur la Sphinge), l’énigme, le mariage avec la princesse et l’union avec la mère. Or, nombre de présidentiables de 2017 retracent cette voie oedipienne sans en faire le moindre complexe. Mais d’où vient ce vice du pouvoir aveuglant ? De la culpabilité D’Oedipe, encore. Et de la culpabilité. Karl Jaspers a distingué quatre formes de culpabilités dans son essai La culpabilité allemande : criminelle, morale, métaphysique et politique. Où se situe la culpabilité oedipienne ? Un peu dans chacune d’elle : le meurtre du père, l’inceste, l’infraction des lois divines puis la trahison envers les citoyens de Thèbes - donc envers la Cité. Sophocle montre donc ainsi que c’est Oedipe qui a rendu tout pouvoir coupable : on ne peut exercer le pouvoir sans une quelconque culpabilité. Or, dans la langue de Jaspers, le mot « die Schuld » désigne à la fois la dette et la culpabilité : ce pouvoir coupable est une dette dont les générations futures devront payer le prix - celui du déni de responsabilité. « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » écrivit René Char (Feuillets d'Hypnos) : encore moins celui des politiques. Aux présidentiables de 2017, donc, de refuser ce legs que Sophocle a su s’y bien mythifier. Car ce pouvoir oedipien, c’est celui qui aveugle, qui culpabilise, qui tyrannise, qui perd sa raison d’être alors qu’il avait celle de naître. A eux et aux citoyens de « prendre leurs responsabilités », comme Antigone envers son père (Oedipe à Colone, Sophocle), au risque de tous terminer avec les pieds enflés. Tom Cailletétudiant à HEC Paris, passionné de philosophie, vous pouvez aussi trouver son article précèdent sur les jeux olympiques. Catégories

0 Commentaires

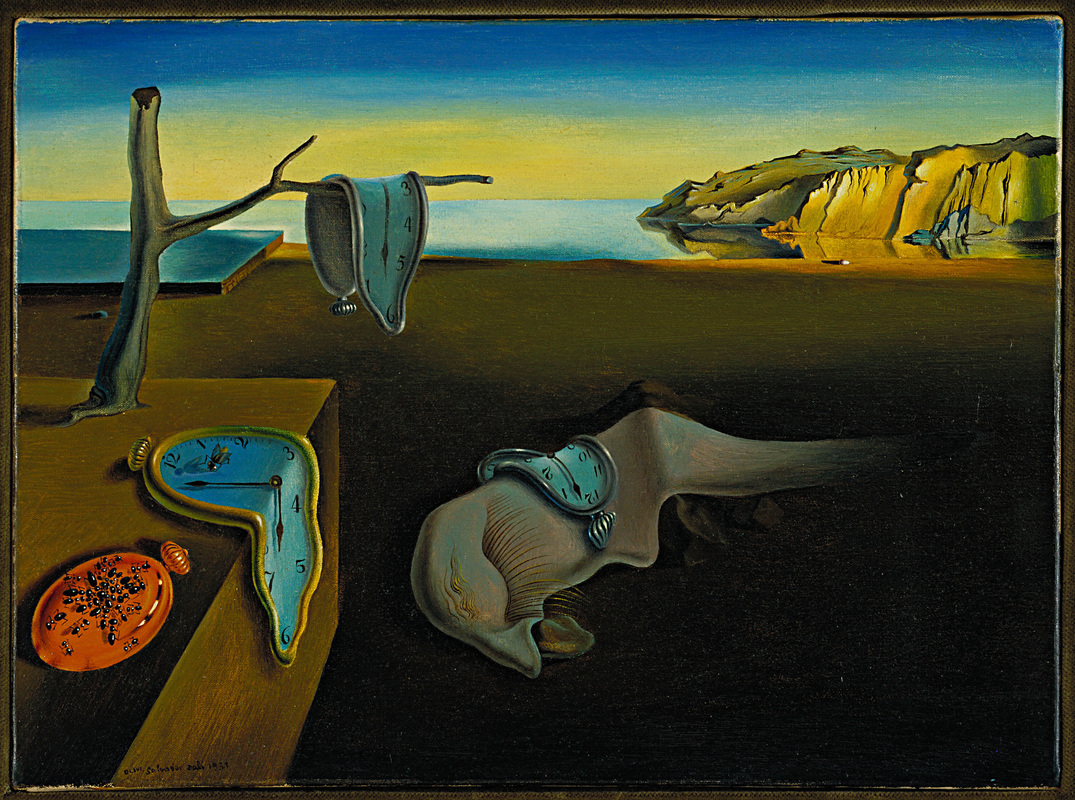

Notre représentation du temps est polluée et restreinte. Nous l’abordons quasiment par réflexe sous l’angle unique de sa gestion. Nous adorons construire des emplois du temps plus ou moins précis et rigides, élaborer ou adopter des méthodes de Time Management pour gérer au mieux ce que nous percevons comme une ressource. Cette approche a comme simplifié et figé de manière rassurante le « temps ». Elle est héritée directement des Révolutions industrielles qui ont ouvert la voie par des techniques toujours plus élaborées à des gains de productivité toujours plus importants et associés à la croissance et au progrès en général. S’est alors opéré dans les esprits un basculement vers une représentation du temps ne pouvant être valorisé qu’en tant qu’il est rendu productif. On s’est mis à faire fructifier le temps comme l’on s’est mis à faire fructifier le capital : Time is money. Le temps de l’économie industrielle est né. On a inventé la « perte de temps », ce temps improductif, confondant non-action et passivité : il faut faire quelque chose. Et de fait en voulant éviter de ne rien faire et donc de « perdre son temps », nous perdons notre temps tout à fait. On ne réalise plus qu’en ne faisant « rien », qu’en laissant simplement ses pensées se délier dans nos esprits, on fait infiniment plus qu’en consultant son téléphone à la recherche frénétique d’informations vides mais donnant l’illusion de « faire ». "En voulant éviter de perdre notre temps, nous le perdons tout à fait : prendre son temps n’est pas perdre son temps" On a pensé que si ce temps-ressource a pu être le support d’une croissance économique fulgurante depuis 2 siècles, il pourrait être bon de le fixer et de le généraliser. Et si le Time management pouvait devenir un outil d’application rationnel et scientifique de notre volonté sur le monde, donc de contrôle de nos vies, donc de liberté ? Là où il y a égarement, c’est que l’on a commencé à appliquer à nos vies une logique issue de l’industrie et donc destinée à des machines. Le temps de la vie humaine est précieux, mais pas en tant que ressource au sens économique du terme. Les temps et les rythmes de l’homme ne peuvent être rapportés à ceux d’une machine. C’est de là que provient l’aveuglement : l’homme est assimilé à une machine dont l’on peut sans limite améliorer la productivité. Et l’on regrette presque que l’homme ne soit pas justement une « meilleure machine ». Et ce que l’on peine aujourd’hui à comprendre, c’est que ce n’est pas là un défaut ou une limite de l’homme. C’est au contraire là que réside toute sa force de création et toute sa capacité à donner du sens aux choses. Mon idée est que plutôt que d’être obsédé par la gestion optimale de son temps, il faut arriver à sortir de cette logique de « gestion du temps » ou « Time management » trop dépendante de la représentation du « temps-ressource » dont le seul destin est d’être rendu toujours plus productif. Non pas pour l’oublier, mais pour la combiner à d’autres approches. Il faut libérer le temps de sa gestion ! "On applique à nos vies des logiques issues de l’industrie et destinées à des machines" Le but de mon article est ainsi d’enrichir les représentations temporelles des lecteurs en suggérant d’autres schémas mentaux autour de la notion de temps. C’est une nécessité, non seulement parce qu’en enrichissant ses représentations, on enrichit sa vie, mais aussi parce le « temps-ressource » seul échoue même à ses propres objectifs. En n’envisageant le temps que sous l’angle de la productivité, l’on devient souvent paradoxalement et plus ou moins consciemment contre-productif à moyen et long-terme. J’ai consacré un mémoire de recherche assez conséquent sur ce phénomène dans la ville de Shanghai en explorant de nombreux cas tant dans le monde de l’entreprise que dans les vies personnelles des Shanghaiens. Mais un certain nombre des résultats de mes recherches à Shanghai s’applique au monde industrialisé et urbanisé en général. Plus proche de nous, les travaux du sociologue du travail Philippe Zarifian mettent très bien en évidence ce phénomène dans le monde de l’entreprise. Les éléments de cet article, très synthétiques, sont tirés d’une conférence que j’ai donnée à Shanghai sous le titre Time representations, happiness and efficiency et sont inspirés de mes observations, réflexions et lectures dont entre autres, outre les travaux de Zarifian, ceux de Hartmut Rosa et François Jullien. Leur objectif est d’enrichir les moyens dont disposent mes lecteurs pour penser la question du temps tant dans le cadre de leur vie personnelle que professionnelle. Car c’est bien là le vrai rôle du manager au passage : trouver des équilibres dynamiques en fonction des situations. Dès qu’il y a de l’humain, il n’y a jamais de recettes toute faites et fiables en toutes circonstances et il faut donc garder une posture ouverte, dynamique et consciente. Concevoir le temps uniquement comme une ressource économique c’est avoir un management infécond et justement contre-productif. Il s’agit de savoir alterner de façon pertinente les conceptions et pour cela il faut d’abord remettre du dynamisme dans une représentation du temps qui s’est figée ! Dans un premier temps il s’agit déjà de bien réaliser à quel point le concept de temps est en lui-même déjà un outil artificiel de régulation d’abord social (calendrier, etc.) puis économique (ressource au service de la productivité). Une fois cette mise à distance évitant de confondre carte et réalité intégrée on peut commencer à se libérer de représentations trop étroites. Voici à présent une proposition synthétique d’outillage conceptuel, tant pour sa vie personnelle que pour sa vie professionnelle, dans le but d’initier une réflexion et une mise en mouvement des schémas mentaux de la temporalité ancrés dans nos esprits modernes. J’y passe en revue un certain nombre de notions liées au concept de temps. Elles ne sont d’ailleurs pas exclusives, elles communiquent entre elles, et ont toutes l’avantage d’être de bonnes portes d’entrée pour repenser ce qu’est pour nous le « temps » au quotidien. Cet outillage appellera à des développements dans d’autres articles. Le moment

"Comment puis-je utiliser ce moment ?” ou “A quoi ce moment est-il favorable ?” Il peut être vu comme une « fraction » de temps face à laquelle on se demande : « comment puis-je utiliser ce moment ? ». Les concepts moteurs sont alors ici ceux de liberté, d’initiative, de volonté. Il peut aussi être vu comme un contexte spécifique qui amène plutôt la question : « Pour quelles actions ce contexte est-il favorable ? ». Ici le concept moteur est l’harmonie. Dans un cas, l’emploi du temps est une série de « créneaux-boites » que l’on veut remplir au mieux et dans l’autre cas, c’est une succession de terres fertiles appelant à féconder des graines différentes. La tension entre ces deux approches est perceptible à maintes occasions où l’on a du mal à lâcher prise sur le contrôle que l’on pense exercer sur son temps : voyager en suivant un plan et une liste précise de choses à faire ou bien se laisser aller à une appréciation plus spontanée de ce qui vient, répondre à des mails lorsque l’on est avec des amis, consulter son téléphone pendant une conférence, etc. Il n’y a encore une fois pas de manichéisme dans ces approches : tout est une question de conscience, d’arbitrage et d’équilibre. L’opportunité "L’opportunité-quantité ou l’opportunité-qualité ? (la boîte ou la graine ?)" Elle affecte directement notre conception du moment vue précédemment. L’opportunité peut être vue comme l’occasion unique d’un saisissement à l’image du dieu grec Kairos-opportunité dont il fallait savoir saisir les longs cheveux au moment où il se présentait à nous, ni avant, ni après. Mais aujourd’hui les opportunités à saisir et à ne pas rater sont partout, à tout moment, numérique aidant, et le risque est de se noyer, ne sachant comment prioriser. La conception chinoise traditionnelle de l’opportunité peut ici être pertinente. Le sens du sinogramme 时 shí signifiant « moment » mais aussi « saison » et « opportunité » en chinois traditionnel est « le soleil fait éclore les germes de vie contenus dans la terre » (Claude Larre). Il s’agit ainsi de « planter une graine » au bon moment et d’en attendre les fruits plus tard. En concevant l’opportunité aussi comme une graine à planter et pas seulement comme une chance à saisir et qu’il ne faut pas rater, on inscrit son action dans une perspective qualitative et long-termiste qui tempère la frustration dans laquelle on peut plonger lorsque l’on ne vit que selon la première perspective. Il faut apprendre à voir dans l’opportunité, outre l’irréversibilité qui nous met sous pression, les fruits que l’on espère en tirer à long-terme et le temps qu’il faudra consacrer à arroser la graine. Le rythme "Performance mesurable ou maturation subjective ?" Notre conception du bon rythme est perturbée par notre besoin de vitesse. On surestime toujours notre capacité à aller vite, ce qui ne fait que renforcer nos frustrations dans nos réalisations. Nous n’arrivons plus à regarder sereinement nos avancements dans nos activités diverses car nous les jugeons à la lumière de la performance numérique mesurable et tangible et pas assez à la lumière qualitative du processus même de réalisation. Lorsqu’on lit un livre par exemple, on se laisse trop souvent impressionné par le « +1 », par le nouveau score des livres achevés, sans considérer suffisamment la manière dont l’on s’est transformé ou pas dans la lecture. « J’ai fini ce livre » : tu n’as rien fini du tout car la fin, ce n’est pas le livre que tu as consommé, c’est toi-même. L’on pourrait passer sa vie entière sur un seul livre ! Combien de livres (ou équivalents de cette invention moderne) pensez-vous réellement qu’Aristote a pu lire à son époque ?… Du point de vue aussi de la productivité, en entreprise notamment, il faut savoir alterner de manière adéquate les visions du bon rythme. La perception adéquate n’est pas systématiquement celle d’une productivité mesurable où il s’agit de faire le plus possible dans un temps réduit au maximum. Il y a des rythmes, notamment ceux de la créativité et de la qualité (mais pas seulement), où il faut accepter que la productivité ne soit pas de l’ordre de la mesure mais d’un rythme interne non-objectif correspondant à celui d’une maturation et d’une assimilation qui garantit sur le long-terme un travail de bien meilleure qualité que celui élaboré sous une pression d’un résultat tangible court-termiste. On a oublié que prendre son temps n’est pas nécessairement perdre son temps, au contraire. Il s’agit là encore de juger du bon équilibre et du bon arbitrage entre les représentations. La continuité "Table rase ou changement transitionnel ?" Pour assurer la continuité sur le long-terme d’un processus, d’un projet, d’une relation, etc. il y a au moins deux façons : le changement radical lorsque le processus ne fonctionne clairement plus ou bien injecter déjà lorsque l’on sent poindre l’épuisement du processus un petit changement transitionnel qui lui donne un nouvel élan jusqu’à la phase de faiblesse suivante. Cette deuxième conception est très présente dans les sagesses traditionnelles asiatiques qui s’intéressent plus aux processus qu’aux événements qui ne sont souvent que des manifestations spectaculaires de « transformations silencieuses », selon l’expression de François Jullien, et qui sont à l’œuvre déjà bien en amont de manière certes moins visible mais plus ancrée. L’idée de cette sagesse est d’agir directement sur les processus par petites touches plutôt que d’attendre l’événement qui parfois sera celui d’une table rase apparente qui ne garantit pas même nécessairement la construction de quelque de chose de novateur derrière. Ces logiques et les arbitrages qu’elles appellent peuvent même s’appliquer à la petite échelle d’une conversation. Les catégories passé/présent/futur "Des actes de l’esprit précieux pour s’orienter et construire son récit" Ces trois catégories sont des actes de l’esprit ne renvoyant à rien de réel malgré la consistance que semble leur donner le langage. Le passé est avant tout une empreinte laissée dans la mémoire, le futur une orientation imaginée et le présent un contexte. Il faut savoir donc être agile à leur égard. La planification excessive et rigide du futur n’a aucun sens, bien que rassurante. Chercher par exemple absolument à concrétiser une action que l’on a planifié alors que le contexte ne s’y prête plus peut devenir destructeur. Planifier permet avant tout de s’orienter. Par ailleurs, un autre aspect intéressant de ces catégories est que « passé » et « futur », dans leur construction imaginaire, forment à eux deux le récit de l’histoire et donc l’identité d’un individu ou d’une organisation. Le bien-être se trouve du côté de la cohérence et de la progression de ce récit. Hartmut Rosa démontre brillamment dans Aliénation et accélération la manière avec laquelle nos vies d’aujourd’hui mettent sous tension la cohérence de ce récit et donc de notre identité débouchant sur un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de soi-même. Le repos “Nous ne savons plus féconder l’ennui” C’est peut-être la conception la plus mise à mal de notre époque du fait de ce que j’appelle « l’imaginaire de la machine ». Et c’est peut-être aussi la source de toutes les autres tensions temporelles qui nous traversent. Les moments de repos, de pause, de temps libre sont vus comme des moments improductifs. Mais ils sont inévitables du fait de notre condition humaine qui à vrai dire nous dérange presque. Si l’on avait le pouvoir de se débarrasser de ces moments perdus, l’on n’hésiterait pas. C’est là selon moi l’une des pensées les plus dramatiques de notre temps car l’on ne voit plus la force fondamentalement créatrice du repos qui est totalement complémentaire de l’action et non soumise ou opposée à celle-ci. Se reposer, ce n’est pas simplement « recharger ses batteries ». C’est un moment à part entière de l’action et de la création. C’est l’occasion d’une prise de recul et d’un moment réflexif qui nourrit l’action de manière féconde. Et ces moments de repos ne sont pas uniquement des moments de solitude réflexive. Il peut s’agir également d’un temps consacré à une activité physique ou à un ami. On fait souvent l’erreur de ne voir que le temps que ces moments nous font « perdre » à court-terme, mais une heure passée à faire du sport est largement compensée par le temps « gagné » en terme d’efficacité derrière. J’utilise sciemment ici le vocabulaire du Time Management pour souligner à quel point cette logique elle-même de production court-termiste échoue à ses propres objectifs et est en réalité inopérante et inadaptée à l’humain. Quant au temps passé avec un ami, une personne avec laquelle on apprécie discuter ou encore un collègue d’un autre département de son entreprise : les inspirations, les réflexions, les opportunités même pouvant naître de ces conversations représentent potentiellement un « temps gagné » inestimable ! Le court-termisme productif pousse même à l’aberration de temps réellement morts qui redéfinissent le repos d’une manière étrange : le besoin de faire quelque chose va plutôt nous amener, pour nous reposer « rapidement », à passer quelques minutes par exemple sur ton téléphone à faire défiler des platitudes sans but précis. Ce moment de repos est tué tout à fait car il se déploie sur un écran qui empêche de laisser libre cours à ses pensées créatrices. « Nous ne supportons plus la durée » écrit Paul Valéry dans son Bilan de l’intelligence… Parfois jusqu’à l’absurde. C’est un besoin frénétique : il faut faire quelque chose, même s’il s’agit de faire défiler de manière hypnotique des images et des textes sur un écran. L’on parle beaucoup du temps de vie perdu à chaque cigarette, mais qui parle du temps vie perdu sur les écrans de téléphone ? J’aime particulièrement l’image suivante : on explique souvent que dans la Bible, le Créateur a façonné le monde en 6 jours et s’est reposé le 7ème. Quel sens cela a-t-il pour Lui de se reposer ? Ce n’est pas un homme ! La raison est que le 7ème jour est aussi un jour de création : celle du repos. Cela permet de sortir de la vision du repos comme moment de faiblesse : le repos correspond à un jour entier de la création divine, ce qui laisse imaginer ses propres potentialités créatrices mises entre les mains des hommes ! Mais « nous ne savons plus féconder l’ennui » comme l’écrit superbement Paul Valéry… Les diverses sagesses développées par les religions, les philosophies, les systèmes de pensée des nombreuses traditions que compte l’humanité sont particulièrement pertinentes et rafraîchissantes. Elles peuvent redynamiser des représentations qui se figent dans un seul sens à l’ère que nous appelons « moderne ». Paul Valéry déplorait dans son Bilan de l’intelligence que nous ne regardions « plus le passé comme un fils regarde son père, duquel il peut apprendre quelque chose, mais comme un homme fait regarde un enfant ». Sur la question du temps, des hommes qui ont vécu à une ère agraire où la survie et la prospérité dépendaient d’actions menées au moment adéquat, et à une ère où la conscience de la haute valeur du temps n’était pas confondue avec la mesure de la productivité, ont beaucoup à nous apprendre. Le travail sur les habitudes passe par un travail préalable sur les représentationsMon ambition ici n’est pas de livrer des recettes mais d’engager une réflexion sur nos représentations mentales. Ma vision est que le préalable à tout changement profond de ses actions est un changement de ses représentations. Les actions correspondantes s’élaboreront ensuite presque naturellement autour de ces représentations pour peu que l’on ait la patience de les méditer et de les intégrer. Cet article synthétique veut d’abord mettre en mouvement ces représentations pour créer les récipients mentaux favorables aux changements de comportements. Suivront d’autres articles précisant et élaborant autour des éléments évoqués ici dans un premier temps. La meilleure conclusion à cet écrit se trouve peut-être dans ces mots tellement lucides de Paul Valéry dans le Bilan de l’intelligence : « L’interruption, l’incohérence, la surprise sont des conditions ordinaires de notre vie. Elles sont même devenues de véritables besoins chez beaucoup d’individus dont l’esprit ne se nourrit plus, en quelque sorte, que de variations brusques et d’excitations toujours renouvelées. Les mots « sensationnel », « impressionnant », qu’on emploie couramment aujourd’hui, sont de ces mots qui peignent une époque. Nous ne supportons plus la durée. Nous ne savons plus féconder l’ennui. Notre nature a horreur du vide, — ce vide sur lequel les esprits de jadis savaient peindre les images de leurs idéaux, leurs Idées, au sens de Platon. » Guillaume Alliel, suivez son blog medium « Rien n’égale en longueur les boiteuses journées, Quand sous les lourds flocons des neigeuses années L’ennui, fruit de la morne incuriosité, Prend les proportions de l’immortalité. -Désormais tu n’es plus, ô matière vivante ! Qu’un granit entouré d’une vague épouvante, Assoupi dans le fond d’un Sahara brumeux ; Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, Oublié sur la carte et dont l’humeur farouche Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couchent. » Ce fragment des Fleurs du Mal (Spleen et Idéal) de Charles Baudelaire nous place immédiatement dans le contexte de cet article. Celui d’une compréhension plus profonde de l’ennui, ce malaise dévastateur à la manière du Spleen Baudelairien. Il faut dire que l’ennui est un mal aussi ancien que les premiers hommes, et c’est en cela qu’il me fascine. Pour chacun d’entre nous, l’ennui se résume à un certain malaise face à une situation qui viendrait à contre courant de notre activité perpétuelle. Il nait aussi d’une suite d’exaspérations, et prend la forme d’un esprit de désœuvrement. On le ressent davantage quand la somme des énergies qui nous habite s’efface dans la routine et les mésaventures. C’est en ce sens un ennui existentiel, et chacun en a une expérience qui lui est propre. Mais il peut être aussi, je le conçois, un moment d’aspect plus neutre, qui nous fait nous évader de notre activité répétitive parfois éreintante bien qu’il puisse devenir parfois insupportable. C’est un ennui vécu quotidiennement. Je distingue donc deux types d’ennui : le premier qui se rapporte à la souffrance, et le second à une forme de passivité plutôt neutre. C’est bien le premier sens qui est le plus dévastateur, quand le deuxième n’est que de nature éphémère. Quand j’évoquais l’idée un peu saugrenue d’un ennui moteur de l’histoire, je pensais tout d’abord à l’exemple de la Première Guerre Mondiale, et à ses causes profondes. Mais nous pourrions nous appuyer sur d’autres faits historiques encore. Cette idée fut développée principalement par George Steiner dans son essai Dans le Château de Barbe-Bleue publié en 1986. Le XIXe siècle affirme-t-il est un « Siècle de l’ennui » (le premier chapitre de l’essai s’intitule à juste titre « Le grand ennui »). Même s’il caractérisé à l’évidence une aristocratie oisive du début du XIXe siècle, l’ennui se démocratise rapidement à toutes les classes sociales. Pour quelles raisons ? Il faut pour cela revenir quelques temps en arrière, à l’heure des batailles Napoléoniennes quand les idéaux révolutionnaires secouaient et déchiraient l’Europe de toutes parts. D’Arcole à Waterloo, les grandes batailles de Napoléon ont fait de lui un personnage qui a véritablement appris la manière de faire la guerre à l’Europe. Si bien que ses campagnes forgent des esprits passionnés par la nation, la force, et développent des énergies multiples qui se gonflent au fil du temps. Déjà la révolution française auparavant avait déchiré les passions et les Hommes dans des scènes de barbarie et d‘élans politiques impressionnants. Ce début du XIXe siècle marque véritablement une « Grande Épopée » qui ménera sa course au plus profond de l’esprit de chaque individu. Après cette épopée? Rien. Un immobilisme et des énergies qui restent bornées, frustrées, qui n’ont plus d’objet. Les champs de guerre diaboliques laissent leur place à des usines tout aussi diaboliques, ces « Dark satanic mills » comme William Blake les décrivait dans un de ses poèmes. Le développement industriel est fulgurant, si bien que « l’enfer urbain et ses hordes sans visages hantent l’imagination du XIXe ». Cette forme de dépression globale, de malaise dans la civilisation européenne, est aussi visible à travers les arts, dans la peinture et dans la littérature. Des courants de peintres produisent des figures apocalyptiques de ruines de capitales. Madame Bovary, personnage de l’œuvre éponyme de Gustave Flaubert se présente sous les traits d’une femme dont les rêves et les aspirations sont contrariés, écrasés sans pouvoir éclore. Une femme qui respire un profond ennui. Si bien que « Elle entra dans le corridor où s’ouvrait la porte du laboratoire. Il y avait contre la muraille une clef étiquetée capharnaüm […] saisit le bocal bleu, y fourra sa main, et, la retirant pleine d’une poudre blanche, elle se mit à manger à même […] Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus. » Malgré ces troubles, on trouve des refuges à cet ennui, visibles dans tout l‘apport de cet exotisme si propre au romantisme. Mais c’est bien cet exotisme qui trahit justement l’ennui latent ! Il est alors plus facile de lire les évènements survenus au début du XXe siècle, et notamment l’éclatement de la Première Guerre Mondiale mentionné plus haut à la lumière de l’ennui. Ce déchaînement de barbarie caractéristique du XXe siècle n’est-il pas au fond l’enfant batard de l’ennui ? : « Plutôt la barbarie que l’ennui » déclarait Théophile Gaultier ! Steiner écrit au début du chapitre Une saison en enfer : « Il y avait dans l’air des pressentiments de guerre et des fantasmes de destruction universelle ». Le sang versé par un 22 août 1914, jour le plus meurtrier de la Première Guerre Mondiale avec plus de 27.000 morts français, en est le témoin. Les énergies négatives accumulées lors du siècle précédent se déversent dans un torrent de haine de l’ennemi. L’ennui a été pour ainsi dire le terreau le plus fertile pour le développement de haines contre les races, contre les peuples, qu’a connu le XXe siècle. Il n’est pas le direct responsable, mais est une composante importante de cette grande matrice. Première caractéristique flagrante et stupéfiante de l’ennui : pour le rompre, rien de tel que la barbarie et la cruauté. D’ailleurs, la source latine du mot « ennuyer » provient du latin « inodiare » qui signifie « rendre odieux ». Mon œuvre favorite, L’ennui, écrite par Alberto Moravia en 1960, illustre parfaitement ce sentiment et la manière de s’extraire d’un tel malaise. L’ennui résulte dans le livre d’un manque de rapport entre Dino, jeune peintre qui ne trouve plus la motivation de peindre, et le réel formé des objets aussi bien que des personnes qui l’entourent. C’est une définition existentielle de l’ennui. Nous nous ennuyons quand le rapport avec notre environnement ne nous apparaît plus clairement. Encore une fois, chacun explore cette expérience à sa manière. Dino entame alors une relation avec une jeune femme, Cecilia mais leurs rapports sont creux, et mécaniques. Ils se résument à des rapports sexuels quotidiens et à des discussions vaines et de surface, ils se connaissent finalement assez peu. On trouve au chapitre III quelques phrases signifiantes : « L’ennui détruisait d’abord mon rapport avec les choses, puis les choses elles-mêmes, les rendant irréelles et incompréhensibles ». Pour donner un exemple de son ennui vis-à-vis des choses, il prend pour exemple son rapport avec un verre et dit un peu plus loin « Et, de même que le verre, lorsque mon ennui me le faisait apparaître incompréhensible et absurde, m’inspirait parfois un violent désir de le saisir, de le jeter à terre et de le réduire en miettes afin d’obtenir par sa destruction, une confirmation de son effective existence, ainsi à plus forte raison, quand je m’ennuyais avec Cecilia, l’envie me prenait sinon de la détruire véritablement, mais au moins de la tourmenter et de la faire souffrir ». Dino se sent plus existant et semble sortir de son ennui quand il fait souffrir Cecilia. L’aspect cruel et barbare de certains comportements pour rompre l’ennui est donc ici encore bien présent. Un exemple évident reste celui des relations amoureuses pour. Rares sont les couples qui échappent à l’ennui et pourtant celui-ci n’est pas nécessairement un mal qui serait le « propre de l’autre », on en est en réalité tout à fait responsable. Nous avons la tendance naturelle à reporter justement cet ennui sur tout ce qui n’est pas nous, en le pointant du doigt. Mais il nous concerne justement, il faut trouver comment on a perdu ce rapport avec ce qui nous entoure. Et bien souvent, l’ennui provient du fait que l’on cède à des images extérieures de réussite et de relation parfaite que l’on arrive pas à reproduire au sein du couple. Ce qui est normal car chaque situation est unique et mérite son propre cheminement. Quand vous interrogez un couple après séparation, l’ennui revient souvent comme motif de rupture, sans signifier forcément un « désamour ». Alors oui, parfois pour rompre l’ennui du couple, quand on se sent mal, sans forcément désaimer l’autre, des comportements cruels servent d’électrochocs pour le couple. Et l’achèvent bien souvent. La seconde forme d’ennui (l’ennui vécu quotidiennement) peut aussi se comprendre comme étant un moment, relativement long, où l’esprit se retrouve seul face à lui-même. Dans certains cas, il peut être une forme d’échappatoire face à une vie débordante et parfois couper certaines formes de rapports avec nos semblables, nos objets et lieux habituels, pouvant nous faire nous évader un court instant.

Pour autant, ce même ennui peut être mal vécu. Par exemple, quand vous arrivez en avance à un rendez-vous, et que vous devez attendre 40 minutes sans autre objectif que de réduire au maximum le « temps vécu » de l’attente. Ces minutes sont lourdes, même avec votre Smartphone entre les mains. Dans ce cas précis, l’esprit n’aime pas se retrouver seul avec lui-même, et cet ennui est bien souvent vécu comme un malaise. C’est l’objectif d’une étude de juillet 2014 conduite par Timothy D. Wilson et son équipe de l’université de psychologie de Virginie. Ils ont montré qu’un individu (il existe évidemment des différences entre genres) placé dans un endroit, seul, sans support écrit ou Smartphone pendant 15 minutes passait un moment désagréable et ne le supportait que très peu. Le pire étant, par la suite, qu’il est proposé aux candidats (toujours pendant ces 15 minutes) de presser un bouton pour recevoir une décharge électrique quand l’attente les dérange trop. Cela permet d’arriver directement à la fin des 15 minutes. 67% des hommes s’administrent l’électrochoc. La souffrance est donc préférable à l’ennui, dans ce sens précis, et rejoint alors en partie Théophile Gautier et son affirmation « Plutôt la barbarie que l’ennui ». L’ennui est donc une composante des relations humaines qui joue un rôle fondamental dans les évènements qui ponctuent nos vies. L’ennui existentiel est un mal obscur qui touche les individus au plus profond d’eux mêmes et donc leur entourage en conséquence. Mais l’ennui peut aussi toucher toute une société et la marquer durablement, ce qui se ressentira dans ses agissements de masse. On pourrait même analyser à travers le prisme de l’ennui les comportements de recrutement du groupe État Islamique, où l’on avance souvent que les jeunes qui sont enrôlés souffraient d’un profond malaise dans notre société. Nicolas Amsellem En 2010, un journal titrait : « Usain Bolt, l’extraordinaire est sa mesure », laissant penser qu’il fait partie du cercle fermé des dépositaires d’un don divin. Mais ne serait-ce pas les Jeux Olympiques qui seraient le premier coupable de cette fausse idée que l’extraordinaire n’est pas accessible au commun des mortels ? Car derrière l’instantanéité de l’effort et l’immédiateté de la victoire mis en scène par les Jeux et relayés par les médias, se cachent des années de préparation, de sueur et de labeur motivées par la réussite. Ces efforts et ces sacrifices sont jugés devant l’autel de l’immédiateté, justifiant l’assise de l’extraordinaire et lui donnant un pouvoir illégitime et trompeur. En effet, soit la victoire confère plus d’éclat qu’il n'en faut à ces années de travail placées sous le signe de la souffrance ou de la joie ; soit la défaite les relègue dans les confins de la mémoire de l’athlète et dans le vide de la mémoire collective. Alors oui, il existe des capacités naturelles - innées - qui favorisent l’extraordinaire de chaque individu ; mais non, il ne faut pas oublier le travail, la volonté, les techniques - l’éducation - mis en place par l’individu, en complément ou en compensation de son capital naturel, pour atteindre le temps de quelques secondes l’Olympe de ces athlètes : l’extraordinaire.

L’extraordinaire, véhiculée par les Jeux Olympiques, relève d’une illusion. Ou plutôt une tromperie, car il induit le spectateur dans l’erreur, lui faisant croire injustement que lui-même ne peut être dépositaire de cet extraordinaire et qu’il n’appartient qu’à la panacée des athlètes tels qu’Usain Bolt, Michael Phelps ou Teddy Riner ; ou, plus généralement, à ceux dont le capital naturel est suffisamment élevé pour permettre de tels exploits. Ce sont des héros, semblables à des dieux (theoeidês d’après l’épithète homérique), dont le besoin pour les sociétés est séculaire. Dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht, n’est-ce pas le fameux savant qui s’exclame : « Malheureux le pays qui a besoin de héros ! » ? Ceux-ci véhiculent en effet les idéaux les plus chers au concept d’inégalité et auxquels peuvent s’aliéner à l’extrême les peuples (durant l’URSS avec Alexis Stakhanov par exemple). Cependant, ceux-là même qui se revendiquent de l’extraordinaire sont seulement des individus ordinaires vouant un culte sans borne à l’exploit, la réussite et, par dessus tout, à l’excellence. Si alors « ce n'est pas dans les choses extraordinaires […] que se trouve l’excellence » (Blaise Pascal, Pensées), où réside-t-elle donc ? Chacun peut accéder à cette excellence travestie en extraordinaire du fait des différents relais appartenant à la culture médiatique, et du fait de la ferveur populaire accordée à l’exploit. L’extraordinaire véhiculé par les Jeux n’est que la photographie à un instant donné de l’excellence d’un athlète. Mais si cette excellence apparaît de manière innée chez certains individus, il serait illusoire d’estimer qu’elle ne puisse s’acquérirtechniquement. Les entraînements à répétition, les sacrifices personnels, le goût de l’effort, la peur de la défaite sont autant de facteurs qui permettent aux sportifs de les conduire à l’excellence. In fine, elle est le fruit d’une éducation spécifique. Dans son grand livre Paideia (1934),Werner Jaeger retrace un aspect de l’éducation des individus en Grèce antique qui visait à atteindre le modèle du kalos kagathos, l’homme beau et bon, qui implique l’idée d’excellence. D'après Werner Jaeger, « l'arété (l’excellence) est l'idéal central de toute la culture grecque ». On ne naît pas excellent, on le devient. Chacun peut donc atteindre l’extraordinaire ; seulement, notre raison et notre amour du sport ne doivent pas nous tromper durant ces Jeux. Il faut être lucide et ne pas penser que l’extraordinaire n’appartient qu’aux autres, à des athlètes qui possèderaient des capacités naturelles, car en ces temps olympiques, l’immédiateté nous le fait bien croire comme tel. Il s’agit d’une excellence dissimulée qui appartient à chacun d’entre nous et qu’il nous faut cultiver, afin de se situer au-dessus de la mêlée. Tom Caillet Suite à l’attaque de ce fou islamiste à Nice, et aux nombreux précédents réalisés ou déjoués, et en prévision / prévention des suites, nombreuses sont les voies, au sein de la classe politique, comme émanant de la société civile, à s’être élevées contre une inaction supposée de l’Etat, du gouvernement et de ses bras armés et justiciers. C’est sans doutes trop peu, tant l’arsenal contre-terroriste compte aussi des armes sociétales, en plus du pénal, du militaire, du policier – nécessaires mais insuffisantes, et dont il faut sans doutes agrandir le spectre. Ici je ne m’attarderai pas sur ce triptyque de la fonction régalienne, la Défense, la Police, la Justice. Je ne ferai pas cas non plus des réponses religieuses à un problème qui comporte également une forte composante religieuse. Ici, je parlerai de société.

« Ne vous demandez pas ce que l’Etat peut faire pour vous » L’Etat ne peut pas tout, disent les économistes libéraux. Cela est vrai aussi quand il s’agit de terrorisme, et le risque zéro n’existe pas, même si beaucoup d’efforts portent leurs fruits, et il y a plus d’attentats évités que de tentatives réussies, fort heureusement, même si ces derniers nous font oublier l’énorme travail réalisé derrière les meurtres tués dans l’œuf. Les services de police, de renseignement sont en sous-effectifs et en manque de moyens. Les prisons sont surpeuplées. Nous avons d’autres sujets importants, d’autres chats à fouetter. Toute notre énergie, toute notre attention doivent également être focalisées sur d’autres sujets, tout aussi essentiels à la lutte contre le terrorisme et autres problèmes – mais pour le futur. L’Etat ne peut pas tout. D’une part parce que l’Etat n’est pas responsable de tout – nous ne sommes pas des soviets – et d’autre part parce que le beaucoup dont l’Etat a la charge, eh bien les récipiendaires de la souveraineté populaire en font parfois mauvais usage, même si ce n’est pas faute de bonne volonté. « Assez de mots, des actes ! » Arrêtons de critiquer les politiques, si on en attend moins du pouvoir, on sera moins déçu. Que peux-tu faire, toi, citoyen ? « Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour vous » (JFK) Ces dernières années ont vu le développement d’une pensée « bottom-up » plutôt que « top-down ». Le Royaume-Uni a ici une longueur d’avance sur nous. Je pense notamment au mouvement de neighbourhood watch, les voisins vigilants, pour empêcher les voleurs de pénétrer dans leur quartier. Je pense aussi aux écoles autonomisées et co-gérées par les parents. Les citoyens doivent pouvoir s’organiser, sous la férule de l’Etat, et en toute légalité. Ils doivent pouvoir défendre leurs écoles, leurs lieux de culte, etc. Cela nous responsabilisera, cela permettra aux politiques et aux fonctionnaires de moins faire, pour mieux faire. Face à des attaques qui sont imprévisibles et elles aussi « bottom-up », a l’instar de l’intifada des couteaux en Israël, ou de l’attaque de Nice, c’est-à-dire pas forcément téléguidées et minutieusement préparées, mais qui peuvent être le fait de n’importe qui, il faut premièrement se dire et se rappeler que c’est possible, vivre avec (et mourir avec, parfois aussi…). Une identité nationale positive, la fraternité citoyenne L’identité nationale, ou européenne, loin d’être uniquement sujet à débats houleux, comme sous Sarkozy, peut être vécue de manière positive. Rétablissons le service, civique ou militaire, national ou européen. Connaissons-nous mieux, favorisons le dialogue, la mixité, la diversité. Si je connais autrui, j’ai moins de chances de le détester, et plus de chances de l’aimer, de me sentir son frère. C’est le sens de l’amour, comme le dit l’acteur Saïd Taghmaoui ou encore Joann Sfar dans un billet. La plupart des jeunes, issus de l’immigration ou pas, qui ne se sentent pas chez eux dans ces cités, dans la France actuelle, il faut les faire se rencontrer avec d’autres populations, et vice-versa. Juste un petit exemple : l’école 42, où des centaines, des milliers de jeunes venus de Paris, de la banlieue, des provinces – voire de Chine et de Roumanie – affluent, et peu importe leur origine. L’esprit est bon enfant, le travail et l’envie de réussir sont là, et la coopération est au rendez-vous entre un bourge, un wesh, un gothique. « Un quart des élèves ont un casier judiciaire. Eh bien, en trois ans, il n’y a jamais eu aucun acte délictuel dans l’école » s’enthousiasme Xavier Niel dans Challenges. Les faire se rencontrer, c’est bien beau dans la théorie, mais dans la pratique, à part 42 ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que plein d’initiatives existent ou demandent à éclore. Car il y a deux France, au moins, cela peut sembler manichéen : la France identitaire, celle de l’(extrême-)droite et des islamistes, et la France qui s’en fout, la France qui regarde où les gens vont, pas d’où ils viennent. Manuel Valls a parlé à juste titre d’un « apartheid » social et spatial. Seulement, il s’avère que l’action du gouvernement s’est limitée à l’urgence, pas à construire dans le long terme, à investir dans l’éducatif, dans l’associatif. Il faut penser aux actions de réponse à l’immédiat, mais également penser au plus long-terme sous peine de quoi, mécaniquement, les mêmes causes produiront les mêmes effets, en pire. Le patriotisme demande à ressurgir, qu’il soit national ou européen. L’hymne national, ou même dans un futur proche, l’Ode à la Joie (hymne européen), demande à être chanté dans la cour de récré, comme c’est le cas dans les écoles de la Fondation Espérances Banlieues, une initiative soutenue par Harry Roselmack. L’éducation civique, cette matière chiante du collège, demande à être réformée pour être vécue et prendre tout son sens, pas juste représenter des notes. L’éducation tout court est le premier pilier de la lutte contre le terrorisme (et accessoirement le chômage), quitte à dire une énième fois cette banalité. A ce propos, lisez cela. Remplaçons le religieux par le républicain, pour de bon, ou plutôt, redonnons la primauté au républicain. Faites de l’humanitaire… en France, de l’associatif, du social, engagez-vous, lisez cet article : et sortez le drapeau, pas que pour Grizou. Voilà quelques pistes, quelques idées pour (re-)commencer. « Que faire ? » disait le camarade Lénine. J’espère vous avoir apporté ici quelques pistes de réflexion-action, à compléter évidemment ! Que Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui a tué plus de 80 personnes à Nice le 14 juillet, ait agi au service de Daech ou qu’il soit un déséquilibré qui s’est approprié les symboles djihadistes du groupe, la même question essentielle se pose : Pourquoi autant d’attentats d’une telle envergure ont-ils lieu en France plutôt que dans d’autres pays d’Europe? La Belgique a aussi été frappée récemment, mais moins souvent. En Angleterre et en Espagne, il n’y a pas eu d’attentats faisant plus de dix morts depuis plus d’une décennie. En Allemagne, il n’y a pas eu d’attentat de grande envergure du tout. La défaillance des services de sécurité et de renseignements français ne saurait être l’explication principale de cette différence puisque que partout en Europe ces services souffrent de problèmes de communication. La réponse est autre : En matière de djihadisme aussi il existe une exception française. La spécificité de la France tient en partie de la puissance idéologique de l’idée que la nation se fait d’elle-même depuis la Révolution française, avec son républicanisme revendicateur et sa suspicion affichée envers toute religion, à commencer historiquement par le Catholicisme. Ce modèle a été malmené depuis, d’abord par la décolonisation et plus tard par des années de crise économique, la stigmatisation de particularismes culturels, l’individualisme forcené des nouvelles générations et la globalisation, qui a réduit les marges de manoeuvre de l’Etat. Avant tout, la France n’arrive pas à résoudre le problème de l’exclusion économique et sociale. Son modèle, trop protecteur de ceux qui détiennent un emploi et pas assez ouvert à ceux qui n’en ont pas, nourrit le mal-être des uns et des autres. Les jeunes des banlieues, exclus et avec peu de perspectives, se sentent victimisés. Ils deviennent vite les cibles privilégiées de la propagande djihadiste, souvent après avoir fait un passage en prison pour divers délits. Ni l’Allemagne ni l’Angleterre ne connaissent le phénomène des banlieues à une telle échelle. La ville allemande de Dinslaken, partiellement ghettoïsée, est devenue un foyer de radicalisation Islamiste. Il en est de même pour Dewsbury dans le West Yorkshire, ou encore la commune de Molenbeek à Bruxelles. Mais la France semble aliéner un nombre plus important encore de ses ressortissants, et bien au-delà de ceux qui rallient Daech. Une des raisons est que le projet de citoyenneté de la nation française, qui insiste lourdement sur une adhésion à des valeurs politiques exaltées, a très mal résisté à l’usure. Dès les années 1980, l’idéal républicain était en difficulté : Il avait promis l’égalité des chances et celle-ci faisait défaut. Le Parti communiste français, qui a longtemps apporté dignité aux groupes défavorisés en leur proposant de résister à l’injustice par la lutte des classes, s’est grandement affaibli à cette époque-là, en partie du fait de l’effondrement de l’Union soviétique. L’Allemagne, quant à elle, a opté après la Seconde guerre mondiale pour un idéal nettement plus modeste et plus prudent : le progrès économique. Aujourd’hui, elle a une politique étrangère assez réservée à l’égard du monde musulman, et elle n’affiche pas la volonté de rassembler tous ses citoyens autour de principes universalistes. L’Angleterre non plus ne cherche pas à créer une société mono-culturelle. Elle a opté pour le multiculturalisme, qui tolère la coexistence d’identités à trait d’union et les conduites dites particularistes. La France, résolument universaliste, prétend toujours vouloir et pouvoir intégrer tous les français. Mais cette ambition assimilationniste est de plus en plus en porte-à-faux avec la réalité quotidienne, et ce décalage grandissant angoisse tout le monde. C’est donc la force, le poids, de l’identité nationale de la France qui pose problème aujourd’hui. Elle accentue en particulier le malaise des jeunes provenant d’ailleurs, surtout d’Afrique du Nord, d’autant plus que la région a été décolonisée dans la douleur et l’humiliation. Le départ de la France d’Algérie a fait des centaines de milliers de morts et laissé des séquelles qui sont encore présentes dans l’inconscient collectif. Les décolonisations anglaises peuvent paraître presque indolores en comparaison. Certes, les Anglais, ainsi que les Allemands, émettent eux aussi des craintes face à l’immigration et à l’islam. C’était l’un des motifs essentiels du Brexit ; des actes de harcèlement sexuel apparemment commis par des immigrés à Cologne en début d’année ont provoqué un houleux débat en Allemagne (et au-delà). Mais en Angleterre comme en Allemagne une large autonomie est laissée à la pratique religieuse et communautaire de minorités issues d’ailleurs et à leur expression dans l’espace public. La France, elle, exige qu’au nom de l’idéal républicain la religion reste une affaire strictement privée. Nation idéologique par excellence, elle se focalise sur des sujets symboliques, limitant par exemple le port du foulard ou les prières collectives en public. Ces restrictions blessent par-delà leur réalité, ce qui permet aux islamistes d’en exagérer les enjeux plus encore et de s’en prévaloir pour accuser la France d’islamophobie. En réalité, la France n’est pas plus islamophobe que ses voisins ; elle est juste plus frontale dans sa gestion de l’islam dans la sphère publique. L’intégration à la française a eu certains succès. Parmi eux, notamment, un taux élevé de mariages mixtes. L’école républicaine, qui a permis de promouvoir les classes populaires, et donc une partie importante des jeunes d’origine nord-africaine, a aussi été un outil d’intégration (même si elle semble moins efficace dernièrement). Les enfants d’immigrés, rencontrant parfois des préjugés sur un marché de l’emploi longtemps sclérosé par le chômage, ont pu trouver refuge dans les institutions publiques comme l’armée et la police, où l’embauche se fait par concours anonymes. Mais si la France a intégré beaucoup d’étrangers et leurs descendants, ceux qu’elle a laissés en marge sont plus aigris que leurs congénères allemands ou anglais : Nombreux d’entre eux se sentent offensés dans leur identité arabe ou musulmane. La laïcité, si inflexible, semble dénier leur dignité. A cela s’ajoute une politique étrangère française musclée qui semble privilégier pour cibles des pays musulmans comme la Libye, la Syrie ou le Mali. Le système d’intégration français est généreux dans ses principes mais trop rigide dans sa pratique. Les réalités de la société française aujourd’hui exigent une approche plus pragmatique et plus souple, avec moins de diktats idéologiques et moins d’anxiété face à la pluralité. La France n’est plus ce qu’elle était et il est temps qu’elle se fasse à cette idée. FARHAD KHOSROKHAVAR Sociologue directeur d'études à l'EHESS, auteur de nombreux ouvrages sur la radicalisation Ce 7 janvier tu as reçu une balle à l'épaule ,qui t'a marquée et traumatisée . Toi qui es si belle, gentille et attentionnée, tu aimes et fais confiance à tes enfants, ceux que tu as enfantés comme ceux que tu as adoptés . Le bras attelé , tu es fatiguée mais encore rayonnante, debout et pleine d'espoir. Tes enfants se chamaillent mais tu essayes de les apaiser, de les comprendre et de leur apporter bienfaits . Comme toutes les blessures , tu as su guérir et cicatriser, sans pour autant oublier . Sans pour autant oublier que cette balle c'est un de tes enfants qui l'a tirée..... Te voilà à terre le 13 novembre , tu es de nouveau blessée. Une balle au genou qui t'empêche de te lever , une blessure si profonde , qu'aucun de nous ne pourra t'aider . Je te vois souffrante , tu pleures et je suis impuissant . Impuissant face à mes frères qui t'ont estropiée . Impuissant face à la destruction de ton âme que je vois se réaliser . J'ai tellement mal, je ne sais pas comment t'aider... Hier je n'étais pas à la maison , j'apprends que tu es de nouveau attaquée . Je ne comprends pas très bien ce que l'on me dit . Tu es allongée , on ne t'entends plus respirer . Je commence à paniquer. Que s'est il passé ? Un cauchemar ou la réalité ? Je commence à douter tellement je suis dépassé par autant d'atrocités , autant de haine que mes frères peuvent te porter . Je ne peux rien faire seul mais tu sais je suis comme plein d'amour et plus intelligent qu'eux Avec mes autres frères et sœurs on va te sauver ! On est plus nombreux on avait déjà commencé , ils nous ont arrêté . On ne te laissera pas tomber .Tu nous as toujours tout donné . Tes jambes sont peut être plus fragiles et ton âme attristée mais tu es plus plus forte que jamais. C'est à notre tour de te protéger . Relève toi et punis une fois pour toutes ces enfants qui n'ont jamais voulu t'écouter , ces enfants égarés pour lesquelles tu ne peux plus rien donner .. S'il te plait ouvre les yeux et sois plus autoritaire, ne te laisse plus manipuler ...car les gens font toujours plus de mal aux gentils et ça tu le sais . Repose toi et demain matin les choses vont changer . Je te le promets Je t'aime maman Othman Zem Partout les hommages se multiplient et toute la scène politique salue d’une seule et même voix Michel Rocard pour une dernière fois. Qu’il est étrange ce cortège funéraire où l’on trouve, nombreux, ceux qui se revendiquent de son héritage marchant côte à côte avec les opposants de toujours qui malgré la discorde ont toujours estimé l’homme pour la force de ses convictions. Qu’il est étrange ce cortège funéraire pour celui qui se décrivait lui même comme un « oiseau rare, isolé et sans relations ». Peut-être faisait-il référence, aussi, à l’albatros Baudelairien qui, les ailes trop grandes pour marcher sur terre, ne peut comprendre les affaires des hommes. Il est important pour toute une génération qui ne le connaît que trop peu de retracer le parcours de ce militant de toujours. é Un engagement précoce La lutte, le petit Michel a dû l’apprendre très tôt dans la maison bourgeoise qui l’a vu grandir à Courbevoie. Yves, son père, résistant, professeur et chercheur veut que son fils épouse comme lui une carrière scientifique. Il n’en sera rien, ce qu’il aime lui c’est la politique, les combats idéologiques sans fin. Déjà ses camarades scouts l’ont bien compris et le surnomment, un brin moqueur, « le hamster érudit », hamster car il est menu et la forme de son nez rappelle celui de l’animal malicieux, érudit bien sur car il passe le plus clair de son temps à lire. Il aime parler aussi, si bien que l’on pourrait croire qu’il lit un livre quand il parle. Mais son père n’aime pas ça et après avoir décroché un bac avec une mention assez bien grâce aux matières littéraires, il décide de l’inscrire en maths-sup contre son gré. Comprenant qu’il n’avait aucun don scientifique il décide de s’inscrire à sciences Po, la déception chez son père qui le voyait polytechnicien est énorme, il lui coupe les vivre puis lui trouve un petit boulot de tourneur fraiseur dans une usine de Courbevoie. C’est là au côté d’un contre-maître qu’il est initié au socialisme, le vieux briscard rouge devient un temps son « mentor » et lui compte l’histoire du mouvement socialiste. Plus jamais cette idéologie ne le quittera. Il adhère rapidement au SFIO mais très vite l’étudiant qui est désormais à l’ENA est jugulé par la position du parti vis à vis de la question Algérienne et notamment par le comportement de Mendes France. C’est ce traumatisme qui le mènera à la création du PSA (parti socialiste autonome), puis du PSU plus tard. Haut fonctionnaire, il adoptera même le pseudonyme de Michel Servet –protestant mort pour la liberté- et démontera la politique française en Algérie, notamment les camps d’internement dans des rapports au vitriol. L’audace, encore et toujours l’audace le pousse, dès 1969, à se lancer dans la course à la présidentielle. Alors illustre inconnu il devient très vite le candidat à la mode, brille dans les milieux intellectuels, son courage plaît au peuple et le renouveau qu'il incarne séduit la jeunesse de Mai 68. A mi-chemin entre la sociale-démocratie et l’idéologie marxiste, il propose une offre politique jusqu’alors inexistante. Bien que déçu de son résultat –il obtient tout de même des scores similaires à ceux de la gauche traditionnelle de Mendes et Defferre- il est désormais devenu une figure incontournable du paysage politique français.  Un destin qui s’acharne Une seule personne les sépare à la tribune en ce jour de Mai 1974 au congrès du parti socialiste, mais le regard noir de Mitterrand laisse apparaître la tension qui règne entre les deux hommes. Mitterrand n’aime pas l’attitude du haut fonctionnaire et le fait savoir. Il le juge sévèrement et le méprise profondément cet inspecteur des finances qui représente au fond tout ce qu’il déteste. Fin politique, il sait le danger que représente Rocard et l’engouement qu’il a su crée autour de lui mais il dispose d’une arme redoutable : le PS. C’est en 81, que le destin va une première fois abandonner Rocard, où plutôt c’est Rocard qui va abandonner son propre destin. Alors que tout le monde s’attend à ce qu’il annonce sa candidature face à un Mitterrand -conspué, jugé hautin et dépassé- il affirme qu’il ne se présentera que si Mitterrand lui ne le fait pas. Mitterrand n’en avait pas demandé autant, il se présente et contre toutes attentes est élu en 81, ce sera alors une traversée du désert pour Rocard écarté par le nouveau monarque. Peu importe, il continue à s’interroger à réfléchir, à représenter une véritable force de proposition. Réélu, Mitterrand sait qu’il devra le nommer et décide que Matignon sera son purgatoire. Le Machiavel élyséen espère en réalité l’éliminer et affirme en privé que « dans six mois, on verra à travers. » c’était mal connaître Rocard, une éternité qu’il attendait ce moment dans l’antichambre du pouvoir. Accompagné d’une équipe de choc, il enchaine les réformes les plus difficiles avec un certain brio : RMI, CSG… Il résiste 3 ans et jouit d’une popularité qui ne semble s’essouffler, s’en est trop pour Mitterrand qui le congédie brutalement et sans raison: après tout c’est lui le roi. Il jouera ensuite de manigances, allant jusqu’à soutenir Chirac en sous-marin faisant voler en éclat tous les espoirs présidentiels de Rocard en 95. Une idéologie en héritage

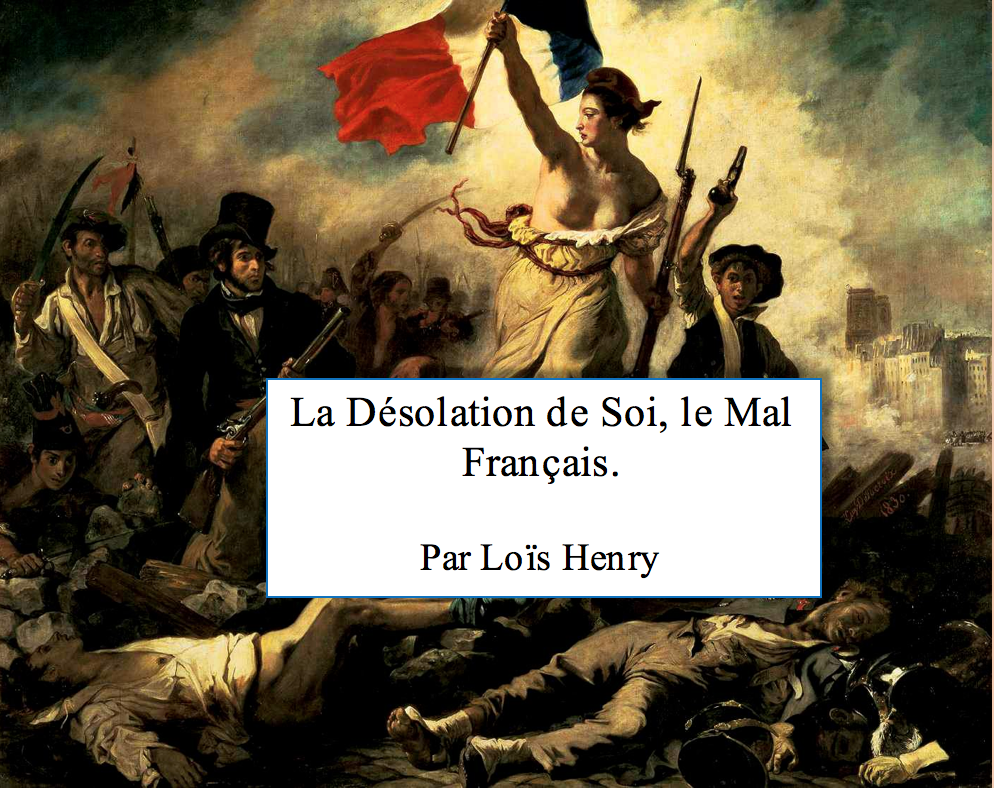

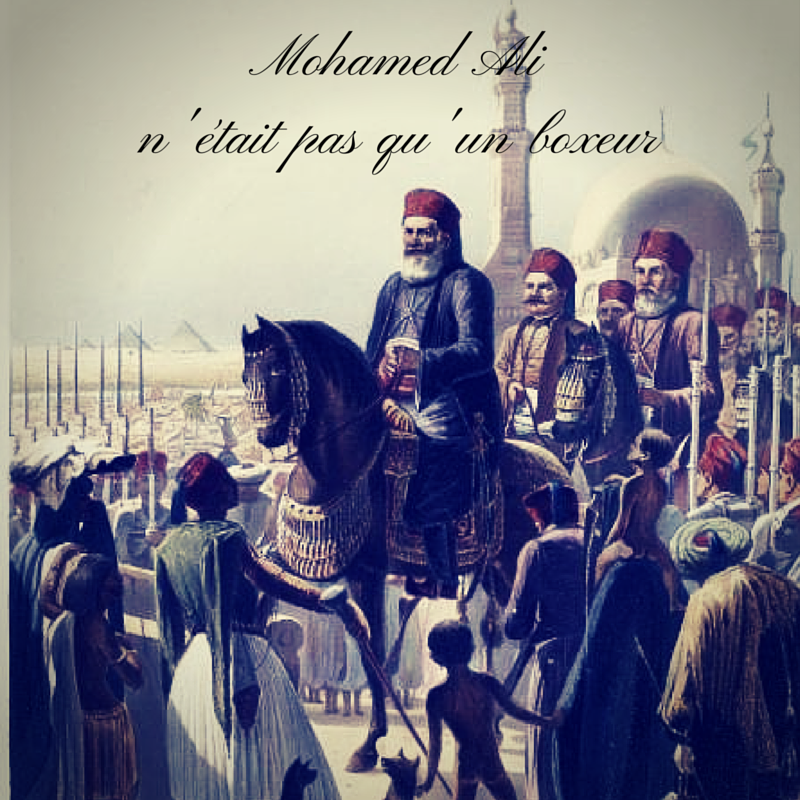

Si tant d’hommes et de femmes de conviction se revendiquent du « rocardisme », ce n’est pas un hasard. Un peu comme le patriarche d’une école philosophique, Rocard a formé autour de lui de nombreux émissaires –à l’image de Manuel Valls- qui aujourd’hui encore dispensent "une façon de faire de la politique". Mais c’est en 1977 à Nantes que l'on trouve l'acte fondateur de cette idéologie: il va alors énoncer un discours dans lequel il affirme qu’en France il existe deux gauches. L’une, longtemps dominante est jacobine, étatique et héritière d’une idéologie marxisante. L’autre est décentralisatrice, régionaliste, elle refuse l’arbitraire des patrons autant que de l’Etat, elle réclame l’autonomie et l’autogestion. Elle refuse aussi l’utopie que promettent les dirigeants du PS, connaît la réalité économique et c’est que c’est à la politique de s’adapter au réel et non le contraire, Ce jour là tout est clair, Michel Rocard est le chef de file de cette deuxième gauche. Mais le Rocardisme c’est aussi une manière de faire de la politique. Pour Rocard, la politique c’était « les idées » alors que la politique, pour Français Mitterrand, c’était «les hommes». Cette distinction a été notamment reprise par Jean Lacouture dans sa longue biographie de Mitterrand où il souligne combien les « Rocardiens » avaient la prétention d’être d’abord des « intellectuels ». Un paradoxe quand beaucoup affirment qu’« un homme politique est un intellectuel qui ne pense pas», selon la formule célèbre du grand théoricien américain Harold Rosenberg. On peut, comme moi, ne pas être dans le camp politique de Michel Rocard mais nous ne pouvons que saluer la façon dont il a changé la manière de faire de la politique. Peut-être seulement, était-il en avance sur son temps et avait-il affirmé trop top l’importance du principe de réalité. Une chose est certaine, aujourd’hui les français ne veulent plus des mensonges qui ont été servis à la pelle par la gauche au grand dam de Rocard et comprennent que les idées, les vrais, ne sont pas aussi attrayantes que les discours populistes . Et bien que leurs idéologies soient différentes, la méthodologie Rocard se rapproche en ce sens de celle de Juppé: ce n’est pas un hasard d’ailleurs si les deux hommes ont écrit un livre ensemble. Rédouane Ramdani Torpeur économique et désolation de soi sont les deux grands enjeux que notre société doit relever. Zoom sur la désolation de soi, ses tenants et aboutissants. Pourquoi l’identité heureuse n’est aujourd’hui qu’un vague espoir. Notre société doit aujourd’hui faire face à deux enjeux. Le premier est économique et traité partout dans l’espace public, c’est ce que j’ai décidé d’appeler la « torpeur économique ». Le mot « crise » est trop usité, trop dévoyé. La réalité, c’est que nous ne connaissons pas une crise économique puisque les voyants sont tous au vert : euro faible, pétrole peu cher, retour de la croissance, taux d’intérêt au plus bas. Le monde entier voit son activité repartir. Malgré tout, le chômage continue d’augmenter inlassablement. C’est donc bien une torpeur économique. La torpeur peut paraître légère pour qualifier ces millions de chômeurs mais elle définit en fait bien plus qu’un simple engourdissement passager, c’est une diminution des fonctions d’attention vitales. Quand la torpeur s’installe, le sommeil devient bien vite éternel et l’engourdissement nous endort pour mieux nous étouffer. Je ne traiterai pas ici de la réponse à apporter à la torpeur économique, je traiterai du deuxième enjeu. Ce second enjeu est oublié dans la presse car vite assimilé à une déviance nationaliste alors qu’il mériterait d’être précisé, conceptualisé et étudié. Il est ce qui est caché derrière le mal-être français. J’ai appelé cela la « désolation de soi ». Le sens premier de ce mot vise un paysage. Un lieu sans vie, un lieu sans joie, un désert. Le désert n’a pas d’eau, pas de verdure, mais il affronte des tempêtes et paraît toujours sans limite, sans frontière, l’horizon n’a jamais de fin derrière les dunes de sable qui se succèdent. La seule compagnie que l’on parvient à trouver, c’est celle du mirage qui nous promet un monde meilleur. Je préciserai plus après ces images que je sollicite en premier. La désolation de soi ne doit pas être comprise uniquement à travers les prismes posés par le Front National : je ne sollicite pas ici un ultime débat sur l’identité nationale afin de mieux montrer du doigt l’immigration et — plus largement — les musulmans. Comprendre la désolation de soi et le problème identitaire français, ce n’est pas juste s’arrêter à la question nationale et la fragmenter pour mieux nourrir les fantasmes. Qu’est-ce qu’être soi ? Comment se structure l’identité ? Peut-être faut-il aller plus loin dans un premier temps. Les sociologues ont compris que l’identité de l’individu subit plusieurs socialisations pour permettre au multiple d’être un. On peut dénombrer trois socialibilisations différentes : la socialisation familiale, la socialisation sociale, la socialisation nationale. Chacune s’englobe dans un noyau toujours plus grand. La famille est la première couche. Le milieu social est la deuxième et va jusqu’aux relations avec les autres, avec son entourage. Le milieu national est le dernier noyau. Chacune de ces couches nourrit la relation de soi avec les autres. Les relations avec sa famille, avec ses amis et ses connaissances et enfin, avec cet inconnu que je croise dans la rue. Ce qui génère une dynamique identitaire chez l’individu, c’est la manière avec laquelle ces trois couches communiquent et sont définies. Si elles sont clairement posées par des cadres spécifiques, alors elles peuvent interagir et créer ce qu’Alain Juppé a bien vite appelé une « identité heureuse ». Mais cette identité heureuse demande également un effort certain : il faut pouvoir franchir ces frontières clairement posées pour mieux en sortir et se rapprocher de ceux qui vivent en dehors de chacun des cercles. Nous comprenons donc que pour parvenir à avoir une identité stable, il doit exister trois contenus définis par trois frontières. La première frontière permet de dire ce qui distingue le « mien » du « tien », la deuxième permet de comprendre la différence entre le « eux » et « nous » et la dernière permet de savoir qui est le « barbare » dans son sens premier. Mon discours peut paraître étrange. En effet, la mondialisation a largement fait comprendre que le mot de « frontière » était à bannir, qu’elles avaient explosé, et que désormais, poser des frontières, c’était aller contre le progrès, c’était aimer la guerre. Il est vrai que les flux économiques et financiers se moquent bien des frontières. Mais il n’en est pas la même chose pour l’identité. La réalité aujourd’hui est qu’une partie de la population française ne possède plus sa propre identité qui n’est que désolation : un désert sans verdure. Seuls les mirages lui expliquent qui elle est. Du concept de frontière... Le mot de frontière a donc été banni. Il était une fermeture à l’autre, un reste du XXe siècle, le présage de guerres, un souvenir de l’horreur du combat pour l’Alsace-Moselle ou du IIIe Reich. Il a bien vite été caricaturé. La fin de la frontière a tué deux mots : l’Hospitalité et la concorde. L’Hospitalité a longtemps été un idéal dans une société. Elle est, selon Claude Raffestin, un « rite qui autorise la transgression des limites ». Autrement dit, pour bien accueillir, pour réellement s’ouvrir à l’altérité la plus totale, pour être réellement dans l’ouverture et le don de soi, il faut qu’il existe une frontière. Sans frontière, il n’y a plus d’Hospitalité puisque tout le monde est chez soi partout. Cela signifie que la relation avec autrui perd toute son importance et toute sa vigueur. Pour le dire clairement, sans frontière, il n’y a pas de communauté ouverte. Il n’y a que la désolation du désert sans horizon. Il est des cas où l’on consent à la présence de l’Autre tout en la refusant, où, sous prétexte de ne pas pouvoir faire autrement, l’Autre est accueilli sans être accepté. Parce que la règle de l’Hospitalité n’est ni définie, ni pensée dans nos sociétés. Ces cas, ce sont ceux où les hôtes s’installent en lisière du territoire, hors de la sociabilité nationale pour finir ghettoïsés. C’est une Hospitalité qui sert de quarantaine. Il en faut alors peu pour que ces hôtes mal-acceptés finissent par devenir des boucs-émissaires ou se radicalisent eux-mêmes contre ceux qui les ont acceptés mais qui prétexteront alors d’être déjà bien aimables de les avoir accueillis. L’étranger que j’accueille volontiers est entre l’ami et l’ennemi, celui que j’accueille malgré moi est un ennemi en puissance. Je ne sais s’il restera à mes côtés, je ne sais s’il vient me changer, je ne sais s’il ne vient pas m’égorger. Petit à petit, je l’animalise, je l’exclus hors de l’Humanité, il devient un ours qui transmet les maladies. Il devient le nomade que j’exècre. Notre promiscuité est un perpétuel effort de ne pas communiquer, de ne surtout rien se dire, ni ne rien avoir à se dire. C’est Jean Valjean dansLes Misérables qui trahit l’évêque qui l’avait accueilli en lui dérobant ses chandeliers. Sans frontière, il n’y a pas d’Hospitalité et sans Hospitalité, il n’y a pas de vivre ensemble sûr de lui-même. La beauté de la frontière, c’est lorsque l’on autorise l’autre à la franchir. C’est alors accepter pleinement son altérité et ce qui le fait autre. Reparler aujourd’hui de frontières, au fond, c’est revenir à la tolérance. Un mot banni donc mais dont la réalité se fait toujours davantage comprendre. La frontière aujourd’hui n’existe plus pour définir nos identités familiales, nos identités sociales et nos identités nationales. La famille ne fait plus grand sens aujourd’hui puisque sa conception est en pleine recomposition. La mort du PCF a contribué à la disparition de l’identité sociale dans le corps populaire et à la mort du tissu associatif caractéristique de l’engagement citoyen. Il restait une dernière frontière : celle qui enfermait le populaire dans son espace ghettoïsé, créant ainsi une sociabilité forcée. Mais les relations ont changé : les habitants de ces tours les quittent en courant, rêvant du pavillon résidentiel qui les coupera à tout jamais des autres. Plus aucun lien n’existe à présent. L’identité nationale avait deux fonctions auparavant : extraire l’individu de ses deux premières identités et en définir une nouvelle par rapport au « barbare ». Elle répondait à deux questions : pourquoi suis-je le même que cet inconnu dans la rue ? Et pourquoi suis-je différent de celui qui vit dans tel autre pays ? Pour définir cette nouvelle frontière, il existait deux moyens. La conscription, cette école de la vie. Et l’instruction publique, cette école de l’esprit. Le premier n’existe plus. Qu’ai-je à voir avec cet individu que je ne connais pas, qui ne s’habille pas comme moi, qui n’a pas la même histoire que moi ? Pourquoi vivrais-je avec lui ? Auparavant, la réponse était subtile mais comprise par tous : les deux se trouvaient dans la boue à faire des pompes devant un drapeau français. Le deuxième moyen, l’école républicaine, se fourvoie. Il était ce symbole des Lumières qui met l’individu hors de lui-même pour le mettre en relation avec une histoire commune et uniforme. Le problème de la construction identitaire: Aujourd’hui, la construction identitaire n’est plus une composition de blocs qui acceptent de voir leur frontière dépassée par plus grand qu’eux. C’est un ensemble de flux déstructurés et déstructurants qui génèrent une identité, au mieux malléable, au pire, inexistante. Mon identité est claire si je me sais héritier de 1789, si je connais les valeurs que m’a véhiculées la Révolution sans oublier ce que je dois aussi à la monarchie et à ceux qui ont vécu avant que la tête du Roi ne fût coupée. Si, tout simplement, mon roman national est le même que mon voisin, si je le maîtrise suffisamment pour en connaître les rouages, les rebondissements, les noirceurs, parfois ; bref, si je peux le commenter avec ma sensibilité. Aujourd’hui, qui lit le même roman ? Certains ne lisent pas même un roman mais un tweet en quelques caractères. D’autres écrivent par-dessus, arrachent des pages et les avalent aussitôt. Pour certains, leur Histoire n’est faite que de massacres, cela permet de mieux s’en exclure. Pour des jeunes français aux origines immigrées, l’histoire, c’est ce que leurs communautés familiale et sociales racontent. Le souvenir d’un grand-père torturé, d’une famille déplacée, du mépris du Blanc. Le souvenir familial, qu’il est normal de cultiver, n’engage pas l’Education Nationale. Et pourtant, elle cède. Sous prétexte d’intéresser les élèves à l’Histoire, on ne leur parle dans les programmes que de ce qui ne va pas contre ces souvenirs protégés et transmis. Mais pourquoi alors aimer la France ? Pourquoi ce jeune français qui entend dans son foyer familial comment les siens furent chassés d’un « chez-lui » fantasmé (« le bled ») aimerait la France ? Que lui-a-t-elle apporté, à lui, la France ? Quand il y réfléchit, face à un père rendu malade de l’amiante avalée, il ne voit que de la souffrance, il ne voit que de l’exploitation. Une forme de servage qui se tait. Et les Lumières alors, crierait le brave hussard noir trop longtemps assis ? Parle-t-on bien de ces mêmes Lumières ? Celles qui ont justifié que l’on rentrât dans Alger les armes à la main ? Pour un peu qu’il contacte alors son identité sociale en morceaux, il ne sait qu’une seule chose : il vit au milieu des tours en béton, ces tours qu’il méprise, le ghetto. Il y a trente ans, le milieu social définissait un « eux » contre un « nous ». On attaquait le « eux » mais jamais le « nous ». Aujourd’hui, certains jeunes des banlieues populaires mettent le feu à leurs poubelles, à leurs voitures et taguent leurs murs. Il n’y a plus de « nous » au sein de l’espace social, il n’y a que cet immense désert que l’on vandalise. Quant à l’histoire commune, on espère qu’ils l’apprendront sur wikipedia. Ou dans un Mooc. Ou pas du tout. Arrive alors le moment du mirage au milieu de cette désolation. Car l’individu doit bien répondre à la question suivante : « qui suis-je ? ». Une famille déstructurée vivant une histoire douloureuse et mouvementée, un tissu social sans sens et sans histoire, ne vivant plus au rythme de la grande aventure ouvrière, une identité nationale qui paraît être devenue la maladie du greffon contre l’autre… Le mirage, c’est l’identité de façade. Dans les banlieues, le mirage est double : il offre une nationalité fantasmée, un eldorado, une terre d’accueil féconde pour la lutte, la Palestine. L’autre refuge repose sur les dernières formes de communautés qui persévèrent dans cette désolation sociale : la religion ou le gang. Voire les deux dans les cas que la presse ressasse. La religion est surtout musulmane parce que l’Islam offre une identité neuve. Déjà, parce qu’elle est victime de ségrégation, la communauté musulmane a renforcé son entre-soi : être musulman, c’est se retrouver « entre nous » dans des lieux et des fêtes privilégiés : la Mosquée et le ramadan, instruments de définition de soi. Être soi devient alors palpable. De plus, la conversion promet de devenir radicalement différent. Se convertir à l’Islam, lorsque la préoccupation principale n’est pas celle du transcendant, plus que trouver une nouvelle famille, c’est changer de prénom. C’est ne plus être le même. C’est aussi adopter une forme de costume, de déguisement : port de la djellaba, port de la barbe, la femme devient voilée. Quel rapport entre ce qu’était le converti et qui il est aujourd’hui ? Il devient le combattant de la Palestine avec sa nouvelle identité. Une identité simple avec une histoire simple : un triptyque esclavage-colonisation-décolonisation auquel on ajoute un antisionisme. Ce converti refuse de voir l’Islam comme un avant-gardisme. Il refuse de comprendre que l’Islam est une quête spirituelle et que la djellaba, la barbe et le voile ne sont pas ce qui parvient à définir la totalité de cette grande religion. Il se moque bien de la foi, ce qu’il aime, c’est son nouveau prénom, ses nouveaux habits et ses nouvelles habitudes. Il s’appelle différemment, il mange différemment. Voilà le mirage qui vient répondre à la désolation. Le problème est grave : Il n’y a rien de pire que de vivre dans le mythe idéalisé, à travers le prisme d’une histoire d’un autre, de celle d’une autre nation. C’est parce que les Allemands n’avaient pas eu leur propre Renaissance qu’ils sont allés chercher leur histoire dans le Dionysos obscur d’Athènes. C’est là-bas qu’ils ont trouvé le nazisme : dans la désolation de soi. Même la citoyenneté ne parvient à créer du lien. Quelle est cette citoyenneté qui n’offre pour seul avantage qu’un droit de vote si désavoué, alors même qu’une partie de la population française ne connaît pas même le nom de cinq hommes politiques ou confond Jacques Chirac et Lionel Jospin ? La citoyenneté française est symbolisée par la Semeuse, cette Marianne qui sème la terre française. C’est la réunion entre les principes universels qui font la France et son aspect aussi très concret, ancré dans ses frontières et ses limites. Mais qu’est-ce que la Nation si elle n’a rien de concret ? La citoyenneté à Athènes est définie tant par les droits politiques que le partage de la terre : la terre appartient pleinement aux citoyens qui exercent un droit foncier sur elle tandis que les étrangers ne peuvent détenir les propriétés d’Athènes. Quel sens donner à cette citoyenneté quand les appartements des Champs-Elysées appartiennent tous à de riches russes, américains ou habitants du Golfe ? Comment s’étonner de la désolation ? Une torpeur économique, une désolation de soi : la France est marquée par un assèchement, un trouble profond qui l’endort. Elle pousse le français à vivre dans un univers jamais clos mais jamais défini, dans lequel il se perd sans parvenir à répondre à cette question fondamentale de la vie humaine : « qui suis-je ? ». Comment lui reprocher alors de sortir du chemin tracé et de se perdre à la vue du mirage et au son des sirènes ? « Il me venait à l’esprit ces images peintes pour vous ». Loïs Henry Mohamed Ali est mort. Mohamed Ali n'était pas qu'un boxeur.