|

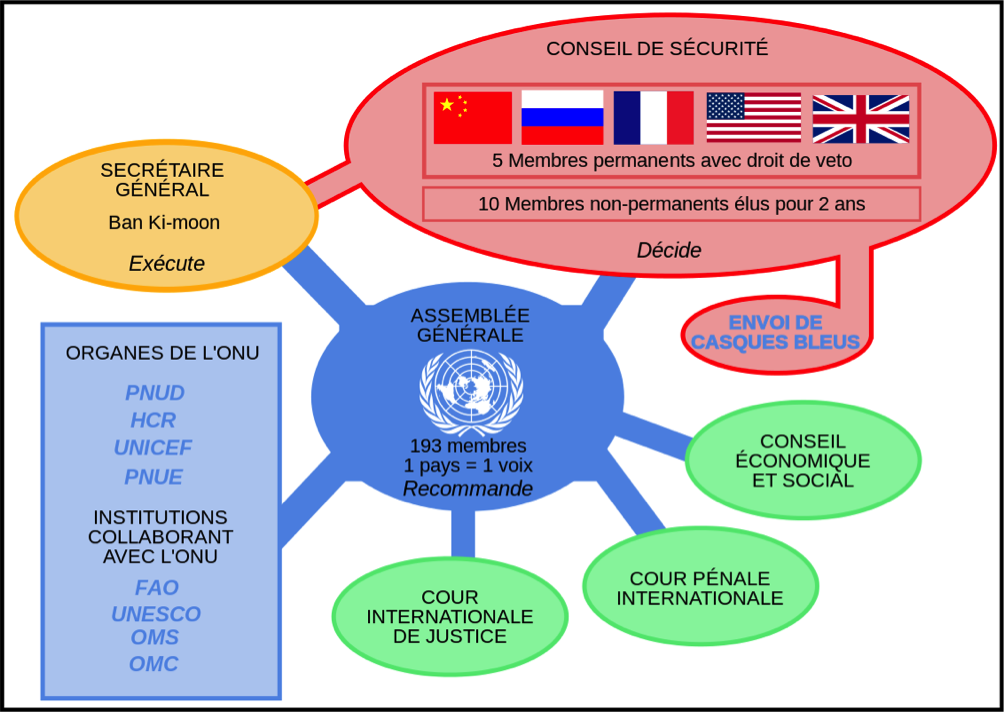

« Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » : cet article 24 de la Charte des Nations Unis énonce de façon très claire les missions qui sont confiées à l’Organisation des Nations Unies sur la scène internationale. Or, on observe qu’en 2016, les conflits sont encore très nombreux à travers le monde à l’instar du conflit syrien qui sévit depuis maintenant plusieurs années. Ce conflit guerrier, qui nécessitait l’intervention « rapide et efficace » de l’ONU, est responsable non seulement du déplacement de millions de réfugiés qui fuient la guerre mais favorise également le développement du terrorisme islamiste. Cette inaction montre que l’organisation internationale est incapable de gérer cette crise majeure qui est en train de déstabiliser l’ordre mondial. Lors de sa création en juin 1945 à la conférence de San Francisco, celle-ci avait pourtant pour but de ne pas reproduire les échecs de la SDN qui n’avaient pas pu empêcher le massacre de la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation ambitieuse qui se veut universaliste a vocation à entretenir une solidarité entre les peuples avec un partage de valeurs communes comme les droits de l'homme, le progrès social ou encore la démocratie. Or, il existe un fossé entre les ambitions affichées par le texte constitutif, qui n'est autre que la Charte des Nations Unies signée par 193 Etats, et l'état de la société internationale qui apparaît aujourd’hui divisée, disparate et inégale : en attestent la période de la guerre froide, les divisions Nord-Sud ou encore l'opposition entre l'Occident et les anti-Occidentaux. Dans un monde toujours plus globalisé, toujours plus interdépendant, des solutions globales doivent être apportées. Cependant, nombre d'Etats membres poursuivent des intérêts autres que cet objectif premier. Tous ces éléments sont sources de blocages dans la poursuite des objectifs poursuivis par l'ONU et empêchent une réforme en profondeur de l’organisation. Ainsi, entre protection des intérêts étatiques et recherche de l’universalisme, l’ONU est-elle réformable ? L’ apparente impossibilité de réformer causé par des blocages multiples (1) Des blocages politiques et institutionnels importants L’ONU est devenue dans la seconde moitié du XXème siècle une institution incontournable dans les relations interétatiques. Si elle a été rêvée comme le modèle d’un universalisme efficace, force est de constater aujourd’hui que son bilan est plus que mitigé. D’une part, la paix et la sécurité, qui sont la raison d’être de cette organisation, n’ont pas toujours pu être rétablis ou maintenus. Les différents massacres perpétrés pendant la guerre de Yougoslavie ou encore le génocide rwandais sont autant d’illustrations tragiques de cette incapacité de l’ONU à réagir adéquatement. Cette impuissance alarmante amène certains à militer pour une réduction des engagements de l’ONU qui se sont multipliés depuis sa création et qui ont eu pour effet de disperser son action, au grand dam de ses objectifs premiers. Cet élargissement des pouvoirs institutionnels impliquent des mutations dans la gestion et le financement des différentes actions menées par celle-ci. Si le budget de l’ONU repose essentiellement sur la contribution de tous ses états membres, certains pays développent une forme de chantage au sujet de leur participation personnelle en échange de concessions politiques à leur avantage. Or, les Etats sont les premiers à critiquer les dysfonctionnements de l’ONU sur le terrain incapable de faire face à des crises complexes alors qu’ils y participent directement notamment en restreignant leur cotisation onusienne lorsqu’ils instaurent des missions plus larges. D’autre part, la difficulté de réformer l’ONU vient avant tout de la complexité de la procédure instituée par les articles 108 et 109. Au regard des majorités à adopter, cette procédure parait difficile voire impossible à mener dans une institution qui compte aujourd'hui 195 pays membres qui n’ont ni les mêmes idées de l’universalisme ni du rôle à conférer à l’ONU. Preuve de la difficulté de changer le système onusien, la dernière réforme d’ampleur date de 1963. Depuis ce temps, plusieurs problèmes majeurs - notamment trois principaux - se posent au sein de l’institution : L’utilisation du droit de veto au sein de Conseil est la source principale des dysfonctionnements de l’ONU. Contraire au principe d’égalité souveraine des Etats, il est à l’origine de la plupart des critiques qui le considèrent aujourd'hui comme l’instrument de blocage privilégié des membres du conseil de sécurité pour contrer des revendications souvent largement partagées mais contraires à leurs intérêts. Ainsi, l’URSS l’a utilisé 84 fois entre 1946 et 1971, alors que les Etats-Unis l’utilisent systématiquement pour empêcher les décisions liées au conflit israélo-palestinien, on observe ainsi des cycles de blocage conséquents au cours de l’histoire de l’ONU. L’élection du Secrétaire Général des Nations Unis supposée démocratique dépend en grande partie des membres permanents du Conseil de Sécurité qui peuvent blacklister n’importe quel candidat pour n’importe quelle raison, ce que dénonce Ian Bremmer dans le Time. Cependant, des réformes ont été entreprises pour améliorer la transparence dans la désignation du successeur de Ban Ki-Moon. En effet, les candidats doivent maintenant passer un grand oral devant l’Assemblée Générale et répondre aux questions des délégués : un processus de recrutement considéré comme une petite révolution pour beaucoup. La composition du Conseil de sécurité est régulièrement remise en cause. En effet, les sièges attribués aux vainqueurs de la seconde guerre mondiale ne correspondent plus à aucune réalité démographique et géographique. L’Europe est sur-représentée, l’Afrique oubliée, et une majorité des grandes puissances du XXIème n’en font pas partie. En dépit d’une modification du nombre de membres non permanents augmenté de 6 à 10 Etats en 1963, l’absence d’une puissance africaine en tant que membre permanent, qui représente aujourd'hui 16% de la population mondiale, est une preuve criante de l’obsolescence de la composition de ce Conseil qui ne reflète plus l’équilibre des puissances existantes du XXIe siècle. Ainsi, ces différents blocages montrent combien il est important de réformer l’ONU afin de rétablir un système universaliste efficace. (2) Une divergence des intérêts étatiques responsable de cette impossibilité de réformer Les Etats ont pour habitude d’appliquer comme bon leur semble les règles du droit international public et donc insidieusement, des règles édictées par l’ONU en privilégiant leur droit national. Cette distorsion de point de vue entre ces deux droits fait que les règles de droit international, pour être appliquées en droit interne, doivent le plus souvent faire l’objet d’une ratification. Ainsi, la procédure de révision de la Charte des Nations Unies développée dans ses articles 108 et 109 n’échappe pas à cette règle. Une révision n’est possible que si les deux tiers des états membres la ratifie : ce qui en fait une procédure relativement contraignante qui empêche une réforme rapide et profonde du fonctionnement onusien. Les blocages successifs frappent de plein fouet la crédibilité ainsi que la légitimité de l’ONU à bien des égards. L’usage qui est fait du droit de veto participe à cette perte de crédibilité de l’ONU alors que les intérêts des Etats ressortent au travers du blocage de la prise de décision au Conseil de sécurité. C’est ce que l’on observe aujourd’hui avec la « resoviétisation de la diplomatie russe » et la cristallisation du blocage du conseil par le droit de véto autour du conflit syrien. Le veto est détourné de sa fonction initiale afin de préserver les intérêts des plus puissants, fonctionnement contraire à celui d’un système universaliste où tous les pays sont égaux. On en revient à un système où des pays alliés se protègent mutuellement dans un système d’affrontement des puissances. De plus, il est troublant - voire paradoxal - que les Etats-Unis, qui ont été le moteur principal de Nations Unis au moment de sa création, agissent postérieurement comme un véritable frein à l’universalisme. Comme l’illustre Lakhdar Brahim, ancien ministre des affaires étrangères algérien, qui s’interroge dans la revue Politique Etrangère sur la survie de l’ONU dans les prochaines décennies, les Etats-Unis se sont toujours servi de l’organisation pour servir plus ou moins ouvertement leurs intérêts ; En 1945 pour redéfinir un nouvel ordre juridique international ; pendant la Guerre froide, elle agira de concert avec ses alliés en se confrontant au bloc de l’Est ; superpuissance affirmée après l’éclatement de l’URSS, elle se révèle de plus en plus en retrait et fait même preuve d’un certain laxisme en transgressant les règles du droit international ou en le rendant inefficace notamment après les attentats du 11 septembre 2001. En effet, celle-ci envoya des troupes sans aval de l’ONU, en agissant unilatéralement sous le prétexte de l’usage de « la force préemptive ». Certains dénoncent une instrumentalisation de l’ONU incapable d’empêcher l’action des américains qui agissent en toute impunité. En ce sens, on a donc une véritable atteinte à l’universalisme et à une indifférence au respect des normes imposées par l’ONU. En attestent la loi Helms-Burton où l’Amérique entendait imposer sa vision de l’ennemi ou encore son désengagement vis à vis de la Cour Pénale Internationale. Pour pallier à cette absence de consensus global, émerge une tendance au régionalisme avec la constitution de groupe de sensibilité homogène dans des domaines uniques qui sont de plus en plus privilégiés au détriment des organisations représentatives et multilatérales telle que l’ONU. Les exemples ne manquent pas avec l’OTAN crée en 1949 visant à assurer une sécurité collective, le G7 - ou G8 - qui agit comme un forum de prises de décisions réunissant les sept plus grandes puissances et complété par le G20 en 2008. Ces organisations alternatives peuvent être amenées à déstabiliser le système complexe des règles et concurrencer le système de l’ONU. Des blocages détournés par une adaptation concrète et des révisions partielles (1) Une révision parcellaire du fonctionnement onusien Certains Etats membres de l’ONU manifestent leur volonté d’obtenir une réforme du système onusien pour plus de représentativité et d’équité entre les Etats. Une première réforme avait été réalisée en 1963 en ce sens. Cependant, même si les Etats n’ont pas pu réviser le droit de veto ni le système de représentativité au Conseil, le Sommet de 2005 a permis de réaliser quelques innovations. C’est ainsi que deux nouveaux conseils ont été mis en place : le Conseil des droits de l’homme et la Commission de la consolidation de la paix. Il a également permis le renforcement des organes de l’ONU déjà existants afin de les adapter aux problèmes actuels. Comme le montre Vincent Chetail, professeur à l’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI), dans la revue Relations Internationales, il y a eu une « revitalisation » de l’Assemblée générale qui a notamment été à l’origine de ces deux conseils. Cette revitalisation lui a aussi permis de développer les suites à donner au Document final du Sommet mondial de 2005 en termes de développement. Le Conseil des droits de l’homme ayant consacré une de ses premières résolutions au droit au développement, il y a aurait là une revitalisation du rôle même de l’ONU. Enfin, à l’occasion de ce Sommet a également été crée le Bureau de la déontologie qui a pu être un pas vers plus de crédibilité en permettant le contrôle de l’intégrité des fonctionnaires de l’ONU. Cependant, malgré toutes ces avancées, cette Déclaration finale de 2005 se révèle dans l’ensemble décevante et réaffirme la plupart du temps des obligations consacrées antérieurement. Aucune décision de fond n’a été prise dans des domaines qui nécessitaient des changements majeurs afin d’adapter l’organisation à l’heure d’une mondialisation approfondie. C’est le cas du Conseil de Sécurité et sa démocratisation. Plusieurs projets de réforme avaient été proposés mais aucun n’a abouti, reflétant encore une fois de plus les rivalités, les méfiances réciproques entre les Etats, empêchant toute avancée majeure, ce qui ne déplaira pas aux membres permanents. Mais selon Victor-Yves Ghebali, professeur à l’IUHEI, le problème de démocratisation se pose surtout au niveau du droit de veto et de son utilisation. Des projets ambitieux ont été proposés afin d’empêcher à l’avenir qu’un pays bloque le processus de décision collective. De plus, en matière militaire, un projet de renforcement des capacités de l’ONU pour la gestion des conflits avait été proposé pour une intervention rapide, cohérente et efficace avec la création d’une armée permanente. Cependant, ce projet n’a pas abouti car critiqué par les Etats invoquant le droit d’ingérence. Plus grave, la Déclaration Finale n’évoque pas la question du désarmement et de la non prolifération, ce que Kofi Annan, Secrétaire Général de l’ONU de 1997 à 2006, considérera comme un échec majeur du Sommet. Enfin, le Sommet n’est pas parvenu à dépolitiser les droits de l’homme avec la création d’un organe totalement indépendant bien que ce soit un domaine qui mériterait d’être en dehors de toute considération politique et où les Etats ne seraient plus les juges ultimes des infractions qu’ils ont commis. (2) Un fonctionnement informel restreignant les blocages En dépit des divisions et des blocages touchant cette institution, il est unanimement reconnu que l’ONU est un forum de dialogue permanent entre les Etats, une organisation incontournable dans la gestion occasionnelle de conflits globaux. A ce titre, son bilan est plus positif qu’il n’en a l’air notamment dans le processus d’adoption des actes onusien qui se fait à la majorité afin de créer un consensus de tous les membres du Conseil de Sécurité même non permanents notamment dans les domaine de respect des droit fondamentaux, le lutte contre les violences de tout genre mais également le droit d’intervention. On observe donc une continuité dans les objectifs poursuivis par l’ONU qui reste une formidable plateforme dans la promotion de valeurs communes. Toujours dans le fonctionnement institutionnel, la pratique du droit de veto est vue comme un blocage majeur des missions de l’ONU. En réalité, ce droit fait l’objet d’une utilisation limité et sa validité ne s’exprime qu’au moment du vote. Il a été ainsi interprété que l’« absence d’un Etat votant n’a pas de valeur de vote contraire » depuis la politique de la chaise vide menée par l’URSS. Il est aujourd’hui plutôt utilisé comme instrument de dissuasion. En dépit d’une réforme profonde de la composition du Conseil de Sécurité de l’ONU, il y a une représentation géographique relativement bien équilibrée des plus grands Etats puisque ceux-ci sont intégrés régulièrement au Conseil de sécurité. Les Etats cherchent ainsi de manière pragmatique et symbolique à limiter les déséquilibres institutionnels : c’est ainsi que Laurent Fabius, ancien ministre des affaires étrangères français, propose que les membres permanents du Conseil de Sécurité limitent volontairement leur droit de veto en s’engageant à renoncer à son usage lors des situations de crimes de masse. Cette notion de crime de masse échapperait à l’appréciation unilatérale de ces membres par la saisine du secrétaire général de l’ONU chargé de se prononcer sur la nature du crime. Cela dénote particulièrement la volonté de maintenir « la crédibilité de ce pilier de la paix et de la stabilité que doit être le Conseil de sécurité. » Enfin, il existe un certain nombre de domaines d’affaires étrangères dont la gestion relève en grande partie de l’ONU et qui nécessite de surcroit une réponse globale et universelle : on peut citer l’environnement, les produits stupéfiants, la criminalité internationale, le désarmement et le soutien important des Etats aux opérations militaires. Ainsi, des spécialistes remarquent, non sans ironie, que lorsque les Etats-Unis ne sont pas directement intéressés ou ne veulent pas agir unilatéralement, les missions de l’ONU de maintien de la paix ou de préservation de la sécurité sont effectivement assurées. L’ONU apparaît ainsi comme une organisation symbolique et nécessaire. A l’avenir, il est inévitable que les Etats-Unis ne soient plus la seule puissance superpuissance. Dès lors il faudra recomposer avec la rapport de force au sein de l’institution. L’ONU restera alors le meilleur espace de rencontre pour encadrer ces nouveaux rapports et trouver des solutions consensuelles aux problèmes internationaux. Les blocages structurels et politiques de l’ONU empêchent théoriquement toute réforme profonde de l’ONU mais elle a été palliée par la nécessité concrète de contourner les blocages de l’ONU. Les Etats ont su rééquilibrer les rapports entretenus entre les diverses puissances, notamment en permettant aux pays les plus légitimes à demander un siège au Conseil de Sécurité et d’en être les membres de manière régulière. Les Etats font ainsi preuve de pragmatisme pour poursuivre les différents objectifs, ceux-ci finissant par devenir des standards internationaux. Malgré les déséquilibres en termes de puissance, les Etats savent trouver des consensus quand l’intérêt de tous est en jeu, revigorant ainsi l’espoir d’un universalisme fonctionnel qui passe par le maintien des institutions de l’ONU. La COP21 en est le parfait exemple, dans le cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 195 Etats ont su, en décembre dernier, trouver un accord afin de limiter les effets du changement climatique.

2 Commentaires

MichelFleury

11/1/2021 05:46:13 am

QUI SUIVE DANS LA VIE

Répondre

Laisser un réponse. |

AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives

Juin 2017

Catégories |

|

L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].

Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |

Flux RSS

Flux RSS