|

« Big Data ». Un maître mot, un savant mot. Partout il est sur la bouche et le bout des doigts d’un nombre de plus en plus important d’individus. Il regroupe tout et à peu près n’importe quoi, tant sa définition est vaste. Mais il est une réalité à étudier car de plus en plus présente dans nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Sur un nombre croissant de sites de crédit en ligne, aux Etats-Unis, chacun peut souscrire à un prêt après avoir rempli en bonne et due forme un formulaire très rapide. Des formalités, comme l’adresse mail, le nom et le prénom, le lieu de résidence, etc. Mais ce que les individus qui remplissent le formulaire ignorent, c’est qu’à l’instant même où ils saisissent ses informations et les valident, une vraie machine de recherche se met en place. Si vous avez copié/collé votre mail, la vitesse à laquelle vous écrivez, le nombre de personnes financièrement solvables dans vos amis Facebook, sont autant d’informations collectées puis traitées par l’entité. Pour en déduire de votre propre solvabilité financière. Voilà une définition illustrée du Big Data, et en particulier de son traitement. Car le Big Data ne tire pas seulement de conclusions à partir d’un grand nombre d’éléments, il s’agit également d’un terme utilisé pour caractériser le nombre impressionnant de données disponibles sur des individus ou d’autres entités. Ce qui est propre à notre époque. Et par conséquent, devant cet abysse de matière, des nouvelles techniques sont mises en place afin d’en exploiter dument l’étendu des possibles. Pourquoi ce nombre impressionnant de données aujourd’hui ? 1.4 Milliards de Smartphones ont été vendu dans le monde en 2015. Les applications et les activités que nous effectuons sur nos téléphones nous demandent bien souvent de saisir certaines données personnelles, allant du clic le plus banal aux informations les plus intimes. Un like sur une publication, c’est une petite pierre de donnée supplémentaire qui peut être exploitée par une grosse entreprise de la Silicon Valley au Nord de la Suède. Un « ailleurs » existe donc bien, lieu où nos données se retrouvent, sont analysées afin de mettre au point de nouvelles méthodes de traitement. D’ailleurs, ces applications et sites que nous utilisons nous demandent une « autorisation » afin d’avoir accès à des listes amis, préférences, etc. Dans une majorité de cas, nous ne faisons pas attention à ce genre de choses, choses qui nous semble entrées dans le lieu commun, qu’est-ce qu’un simple like après tout ? Mais le Big Data commence bien là. Deux écoles existent alors face à la collection massive des données, et surtout leur utilisation. Une première école affirme que ce recours à l’analyse de nos données est un bien fondé car il permet de guider nos choix en fonction de nos désirs et de ce que nous apprécions. Ainsi plus besoin de faire nous même le tri, puisque il est déjà fait, on nous offre des bons choix au bon moment. Mais cette vision est réductrice, car orienter nos choix, c’est une chose, mais nous fermer inconsciemment à d’autres choix, ce qui est une privation de liberté en soi, n’est pas acceptable. L’autre école considère qu’un grand nombre de données sont acquises de manière étrange, qu’elles sont volées et utilisées à de mauvaises fins, ou à des fins qui nous échappent. L’Apple watch par exemple a été pointée du doigt un moment, en cause la peur de certains qu’on se serve de leurs données cardiaques et de santé en général, afin de les vendre par la suite à des compagnies d’assurance ou des banques, pour prévenir le risque lié à leurs clients. Avec cette omniscience du débat, Il n’est alors pas étonnant lorsque l’on arrive en première année d’école de commerce ou d’ingénieur en ayant des cours d’introduction et d’approfondissement de Big Data. Ce cours va bien souvent de pair avec un cours d’application de statistiques, qui permet d’illustrer les méthodes de traitement d’un grand nombre de données grâce à des modèle statistiques. Formation utile quand on sait que ces qualifications sont parmi les plus recherchées aujourd’hui par certaines grosses entreprises. Le Big Data est donc bien devenu Roi. Mais concentrons-nous un instant sur une partie du débat , la plus riche selon moi, qui caractérise un bon nombre de personnes inquiètent à propos de l’utilisation de leurs données, et la façon dont les entreprises intéressées procèdent J’ai eu l’occasion de lire un travail très intéressant de Dallas Walker Smythe, qui est un économiste Canadien, mais également un militant politique se rapportant au monde des médias. Audience Commodity and its work. Le point de vue de Smythe est plus qu’intéressant car il compare avec le lexique de l’idéologie marxiste notre rapport avec les média et notre rôle en tant qu’auditeur dans ce vaste monde. L’idée, simplifiée est que nous, peuple, travaillons sagement sans nous en apercevoir, en autorisant l’utilisation de données, en apposant des likes à tout va, pendant que nos données sont utilisées à des fins commerciales, sans que l’on aperçoive réellement le fruit de notre « travail ». Car oui, chers amis, nous travaillons pour d’autres quand nous utilisons toutes les heures nos téléphones portables. Il considère que nous sommes des « commodities ». Smythe va assez loin dans son raisonnement, en mettant en place tout un système, en définissant comment les publicitaires achètent l’audience que nous sommes, et quel prix nos actions peuvent rapporter. Ce que nous prenons pour un loisir en nous rendant régulièrement sur nos Smartphones, est en réalité un travail comme les autres. Et si l’on continue le débat en considérant cette activité comme un travail, tout peut alors être remis en question, à d’autres niveaux, politiques notamment. Qu’en est-il de la politisation de ce débat, de ce questionnement sans cesse renouvelé par certains ? Le 6 octobre 2015, la cour de justice de l’Union Européenne a suspendu le « Safe Harbor », qui était un accord qui encadrait l’utilisation des données des internautes d’Europe par certaines entreprises américaines (dont les multinationales de la Silicon Valley…). Pour quelle raison ? Un étudiant autrichien, Max Schrems, a déposé une plainte contre Facebook (au moment ou Snowden révélait l’existence du programme clandestin Prism). Ce programme permettait à certaines agences américaines de renseignement d’avoir accès aux données d’un grand nombre d’utilisateurs, les Européens en particulier. Et Max, à juste titre, pensait que cette action était une violation du droit de protection de ses données personnelles, protégées par des textes européens. La conséquence de ce débat aurait du tendre vers plus de conservation des données en Europe, et non plus à leur transfert vers les entreprises américaines. Au lieu de cela, début 2016, un nouvel accord de transfert automatique a été signé, de la même manière qu’avant la plainte, contre l’assurance par le directeur du renseignement américain de ne pas toucher aux données de masse. Les réactions à ce genou au sol se font encore attendre. Comment alors trouver un terrain d’entente ? Plusieurs idées ont été apportées, notamment en faveur de la monétisation de nos données en fonction du degré de leur importance pour ceux qui les exploitent (idée de Jaron Lanier, essayiste, compositeur, et ingénieur informatique américain, ayant notamment travaillé pour Columbia, dans son essai Who owns the future ?), ou encore de taxer en Europe, par exemple, les grosses entreprises américaines pour l’exploitation de nos données, en échange que les États taxant ces données nous reversent une partie de ces recettes supplémentaires, et ainsi puissent contribuer à de plus belles causes, dans les milieux de la santé ou encore de l’éducation.

Cessons donc de voir le Big Data et son utilisation comme ayant peu de conséquences directe sur nous, et acceptons l’idée que c’est un service rendu à certaines entreprises, qui mérite donc une contrepartie si il est exploité. Il faut donc pousser dans le sens de la politisation de ce débat, à l’échelle Européenne comme à l’échelle nationale. Nicolas Amsellem

0 Commentaires

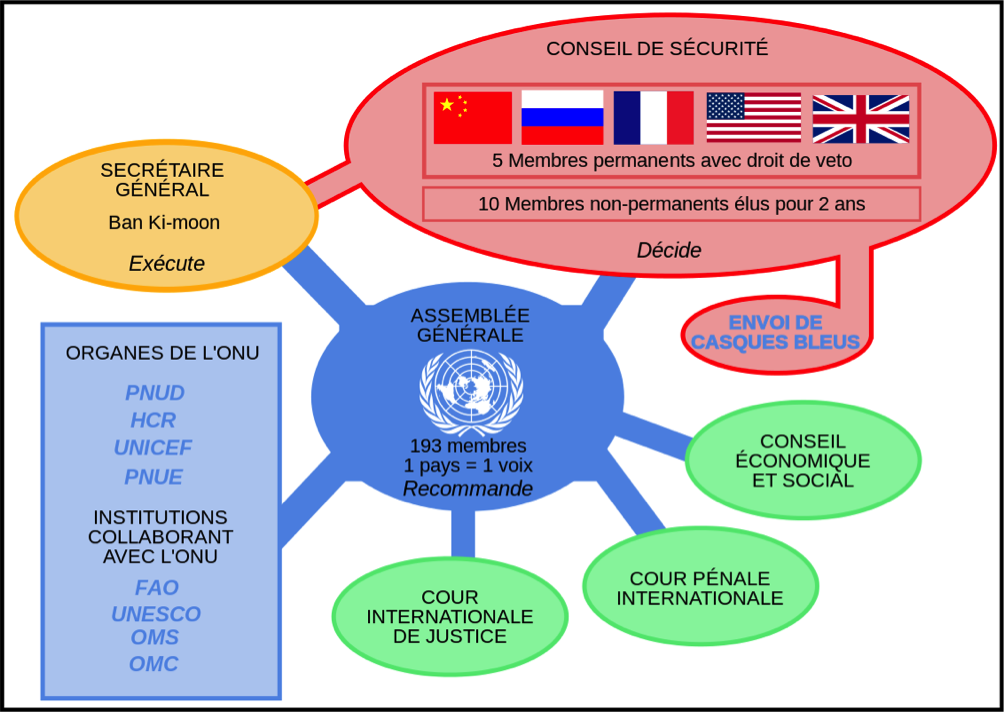

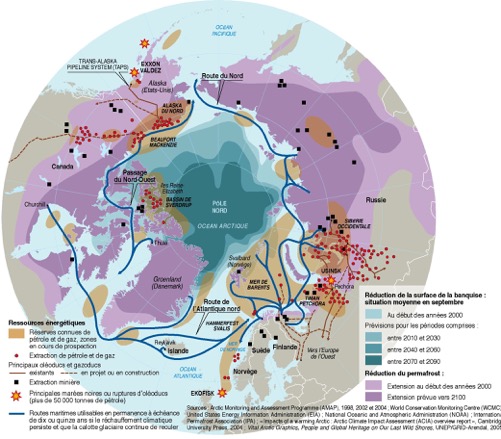

La France se ridiculise, voulant rompre les négociations de libre-échange UE - Etats-Unis.Et ce au nom d’arguments mensongers qui travestissent la réalité économique .N'y a-t-il plus personne pour défendre le libre-échange ? Le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) est l'objet de tous les fantasmes et la cible de critiques quasi unanimes. Dans un sondage de juin dernier, deux tiers des Français souhaitaient mettre un terme à cette tentative folle de rendre le monde plus ouvert. Le gouvernement français, toujours soucieux de flatter l'opinion plutôt que de l'éclairer, a récemment annoncé la rupture des négociations, par le biais élégant d'un tweet (celui du secrétaire d'Etat au Commerce extérieur) ou d'une déclaration inopinée (celle de François Hollande à la conférence des ambassadeurs). L'opposition, fidèle à sa longue tradition protectionniste, s'est empressée de renchérir, en demandant de « nouvelles bases de discussions ». On ne trouve aujourd'hui, chez les politiques ou les éditorialistes, à peu près personne qui soutienne le TTIP, triste reflet d'une classe dirigeante intellectuellement lâche et économiquement analphabète. Inutile de mentionner les projections de croissance et d'emplois, immédiatement démenties par une myriade de blogueurs ; ni de rappeler la théorie des avantages comparatifs, puisque la mode est au made in France, auquel chaque candidat vient faire des génuflexions ; ni de préciser qu'il s'agit d'une négociation sans but préétabli où les partis peuvent s'entendre sur certains points et en laisser d'autres de côté ; ni de suggérer, face à l'objection récurrente de l'arbitrage, qu'il n'est pas anormal que les Etats doivent respecter les traités qu'ils ont signés ; ni d'invoquer la réputation de la France, risée de la diplomatie internationale avec ses airs de coq outragé et son incapacité à tenir parole (le fin du fin étant que la Commission semble décidée à passer outre le veto français) ; ni de décrire le mouvement mondial de régionalisation des accords de libre-échange, qui nécessite la formation d'une sorte de bloc occidental face aux grands émergents. Tout cela est totalement hors sujet face au spectre qui épouvante nos foyers : le boeuf aux hormones et autres poulets chlorés, conjointement invoqués par Attac et le Front national. Rarement opération de propagande fut aussi brillamment menée. De boeuf aux hormones, il n'a jamais été question, puisque le négociateur européen a répété qu'il n'en voulait pas et qu'il a amplement prouvé sa capacité à obtenir gain de cause sur ce sujet dans le cadre de l'OMC. Mais l'image a pris. Les experts de « l'art du simulacre », comme Platon décrit les sophistes, ont gagné la partie. En ces temps de circulation de l'information, il est fascinant de constater à quel point un mensonge bien tourné peut supplanter une vérité mal présentée : ce que les commentateurs américains appellent la politique post-vérité (« post-truth politics »). Tous les efforts de rectification de la Commission européenne sont et seront vains. Faut-il, comme l'intrépide avocat Hervé Guyader, s'épuiser en réfutations rationnelles ? Utilisons plutôt les armes de l'adversaire. Image pour image, j'en appelle à l'huître d'eau salée contre le boeuf aux hormones. Aujourd'hui, nos fiers ostréiculteurs, hérauts de la gastronomie française, peinent à exporter leurs produits. En effet, pour s'assurer de la bonne santé de l'huître, l'Union européenne exige de tester l'intérieur du coquillage, tandis que les Etats-Unis préfèrent analyser l'eau dans laquelle elles trempent. Deux méthodes que la communauté scientifique considère rigoureusement équivalentes du point de vue de la sécurité sanitaire. Du fait de ces traditions divergentes, nos fines de claire no 3 sont interdites de traversée de l'Atlantique. Ce que proposent les négociateurs du TTIP est de choisir l'une des méthodes ou de reconnaître les deux. Voilà tout ce que signifie l'expression maléfique d'« harmonisation des normes ». Nul doute que les restaurants new-yorkais se précipiteront sur les huîtres françaises, tandis que la réciproque reste à démontrer. C'est donc cela, la trahison du peuple ? Et l'on pourrait multiplier les exemples : caractéristiques des machines à crème pour les pâtisseries, mesure de consommation des appareils électriques, etc. On pleure à l'évocation par Saint-Simon du malheureux Vatel, maître d'hôtel du Grand Condé, qui mit fin à ses jours parce que, lors d'un grand festin donné en l'honneur de Louis XIV, les charrettes de poissons et d'huîtres n'étaient pas arrivées à temps. Espérons que ses successeurs, soutenus par le TTIP, auront plus de chance. Gaspard Koenig Dans les Echos « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » : cet article 24 de la Charte des Nations Unis énonce de façon très claire les missions qui sont confiées à l’Organisation des Nations Unies sur la scène internationale. Or, on observe qu’en 2016, les conflits sont encore très nombreux à travers le monde à l’instar du conflit syrien qui sévit depuis maintenant plusieurs années. Ce conflit guerrier, qui nécessitait l’intervention « rapide et efficace » de l’ONU, est responsable non seulement du déplacement de millions de réfugiés qui fuient la guerre mais favorise également le développement du terrorisme islamiste. Cette inaction montre que l’organisation internationale est incapable de gérer cette crise majeure qui est en train de déstabiliser l’ordre mondial. Lors de sa création en juin 1945 à la conférence de San Francisco, celle-ci avait pourtant pour but de ne pas reproduire les échecs de la SDN qui n’avaient pas pu empêcher le massacre de la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation ambitieuse qui se veut universaliste a vocation à entretenir une solidarité entre les peuples avec un partage de valeurs communes comme les droits de l'homme, le progrès social ou encore la démocratie. Or, il existe un fossé entre les ambitions affichées par le texte constitutif, qui n'est autre que la Charte des Nations Unies signée par 193 Etats, et l'état de la société internationale qui apparaît aujourd’hui divisée, disparate et inégale : en attestent la période de la guerre froide, les divisions Nord-Sud ou encore l'opposition entre l'Occident et les anti-Occidentaux. Dans un monde toujours plus globalisé, toujours plus interdépendant, des solutions globales doivent être apportées. Cependant, nombre d'Etats membres poursuivent des intérêts autres que cet objectif premier. Tous ces éléments sont sources de blocages dans la poursuite des objectifs poursuivis par l'ONU et empêchent une réforme en profondeur de l’organisation. Ainsi, entre protection des intérêts étatiques et recherche de l’universalisme, l’ONU est-elle réformable ? L’ apparente impossibilité de réformer causé par des blocages multiples (1) Des blocages politiques et institutionnels importants L’ONU est devenue dans la seconde moitié du XXème siècle une institution incontournable dans les relations interétatiques. Si elle a été rêvée comme le modèle d’un universalisme efficace, force est de constater aujourd’hui que son bilan est plus que mitigé. D’une part, la paix et la sécurité, qui sont la raison d’être de cette organisation, n’ont pas toujours pu être rétablis ou maintenus. Les différents massacres perpétrés pendant la guerre de Yougoslavie ou encore le génocide rwandais sont autant d’illustrations tragiques de cette incapacité de l’ONU à réagir adéquatement. Cette impuissance alarmante amène certains à militer pour une réduction des engagements de l’ONU qui se sont multipliés depuis sa création et qui ont eu pour effet de disperser son action, au grand dam de ses objectifs premiers. Cet élargissement des pouvoirs institutionnels impliquent des mutations dans la gestion et le financement des différentes actions menées par celle-ci. Si le budget de l’ONU repose essentiellement sur la contribution de tous ses états membres, certains pays développent une forme de chantage au sujet de leur participation personnelle en échange de concessions politiques à leur avantage. Or, les Etats sont les premiers à critiquer les dysfonctionnements de l’ONU sur le terrain incapable de faire face à des crises complexes alors qu’ils y participent directement notamment en restreignant leur cotisation onusienne lorsqu’ils instaurent des missions plus larges. D’autre part, la difficulté de réformer l’ONU vient avant tout de la complexité de la procédure instituée par les articles 108 et 109. Au regard des majorités à adopter, cette procédure parait difficile voire impossible à mener dans une institution qui compte aujourd'hui 195 pays membres qui n’ont ni les mêmes idées de l’universalisme ni du rôle à conférer à l’ONU. Preuve de la difficulté de changer le système onusien, la dernière réforme d’ampleur date de 1963. Depuis ce temps, plusieurs problèmes majeurs - notamment trois principaux - se posent au sein de l’institution : L’utilisation du droit de veto au sein de Conseil est la source principale des dysfonctionnements de l’ONU. Contraire au principe d’égalité souveraine des Etats, il est à l’origine de la plupart des critiques qui le considèrent aujourd'hui comme l’instrument de blocage privilégié des membres du conseil de sécurité pour contrer des revendications souvent largement partagées mais contraires à leurs intérêts. Ainsi, l’URSS l’a utilisé 84 fois entre 1946 et 1971, alors que les Etats-Unis l’utilisent systématiquement pour empêcher les décisions liées au conflit israélo-palestinien, on observe ainsi des cycles de blocage conséquents au cours de l’histoire de l’ONU. L’élection du Secrétaire Général des Nations Unis supposée démocratique dépend en grande partie des membres permanents du Conseil de Sécurité qui peuvent blacklister n’importe quel candidat pour n’importe quelle raison, ce que dénonce Ian Bremmer dans le Time. Cependant, des réformes ont été entreprises pour améliorer la transparence dans la désignation du successeur de Ban Ki-Moon. En effet, les candidats doivent maintenant passer un grand oral devant l’Assemblée Générale et répondre aux questions des délégués : un processus de recrutement considéré comme une petite révolution pour beaucoup. La composition du Conseil de sécurité est régulièrement remise en cause. En effet, les sièges attribués aux vainqueurs de la seconde guerre mondiale ne correspondent plus à aucune réalité démographique et géographique. L’Europe est sur-représentée, l’Afrique oubliée, et une majorité des grandes puissances du XXIème n’en font pas partie. En dépit d’une modification du nombre de membres non permanents augmenté de 6 à 10 Etats en 1963, l’absence d’une puissance africaine en tant que membre permanent, qui représente aujourd'hui 16% de la population mondiale, est une preuve criante de l’obsolescence de la composition de ce Conseil qui ne reflète plus l’équilibre des puissances existantes du XXIe siècle. Ainsi, ces différents blocages montrent combien il est important de réformer l’ONU afin de rétablir un système universaliste efficace. (2) Une divergence des intérêts étatiques responsable de cette impossibilité de réformer Les Etats ont pour habitude d’appliquer comme bon leur semble les règles du droit international public et donc insidieusement, des règles édictées par l’ONU en privilégiant leur droit national. Cette distorsion de point de vue entre ces deux droits fait que les règles de droit international, pour être appliquées en droit interne, doivent le plus souvent faire l’objet d’une ratification. Ainsi, la procédure de révision de la Charte des Nations Unies développée dans ses articles 108 et 109 n’échappe pas à cette règle. Une révision n’est possible que si les deux tiers des états membres la ratifie : ce qui en fait une procédure relativement contraignante qui empêche une réforme rapide et profonde du fonctionnement onusien. Les blocages successifs frappent de plein fouet la crédibilité ainsi que la légitimité de l’ONU à bien des égards. L’usage qui est fait du droit de veto participe à cette perte de crédibilité de l’ONU alors que les intérêts des Etats ressortent au travers du blocage de la prise de décision au Conseil de sécurité. C’est ce que l’on observe aujourd’hui avec la « resoviétisation de la diplomatie russe » et la cristallisation du blocage du conseil par le droit de véto autour du conflit syrien. Le veto est détourné de sa fonction initiale afin de préserver les intérêts des plus puissants, fonctionnement contraire à celui d’un système universaliste où tous les pays sont égaux. On en revient à un système où des pays alliés se protègent mutuellement dans un système d’affrontement des puissances. De plus, il est troublant - voire paradoxal - que les Etats-Unis, qui ont été le moteur principal de Nations Unis au moment de sa création, agissent postérieurement comme un véritable frein à l’universalisme. Comme l’illustre Lakhdar Brahim, ancien ministre des affaires étrangères algérien, qui s’interroge dans la revue Politique Etrangère sur la survie de l’ONU dans les prochaines décennies, les Etats-Unis se sont toujours servi de l’organisation pour servir plus ou moins ouvertement leurs intérêts ; En 1945 pour redéfinir un nouvel ordre juridique international ; pendant la Guerre froide, elle agira de concert avec ses alliés en se confrontant au bloc de l’Est ; superpuissance affirmée après l’éclatement de l’URSS, elle se révèle de plus en plus en retrait et fait même preuve d’un certain laxisme en transgressant les règles du droit international ou en le rendant inefficace notamment après les attentats du 11 septembre 2001. En effet, celle-ci envoya des troupes sans aval de l’ONU, en agissant unilatéralement sous le prétexte de l’usage de « la force préemptive ». Certains dénoncent une instrumentalisation de l’ONU incapable d’empêcher l’action des américains qui agissent en toute impunité. En ce sens, on a donc une véritable atteinte à l’universalisme et à une indifférence au respect des normes imposées par l’ONU. En attestent la loi Helms-Burton où l’Amérique entendait imposer sa vision de l’ennemi ou encore son désengagement vis à vis de la Cour Pénale Internationale. Pour pallier à cette absence de consensus global, émerge une tendance au régionalisme avec la constitution de groupe de sensibilité homogène dans des domaines uniques qui sont de plus en plus privilégiés au détriment des organisations représentatives et multilatérales telle que l’ONU. Les exemples ne manquent pas avec l’OTAN crée en 1949 visant à assurer une sécurité collective, le G7 - ou G8 - qui agit comme un forum de prises de décisions réunissant les sept plus grandes puissances et complété par le G20 en 2008. Ces organisations alternatives peuvent être amenées à déstabiliser le système complexe des règles et concurrencer le système de l’ONU. Des blocages détournés par une adaptation concrète et des révisions partielles (1) Une révision parcellaire du fonctionnement onusien Certains Etats membres de l’ONU manifestent leur volonté d’obtenir une réforme du système onusien pour plus de représentativité et d’équité entre les Etats. Une première réforme avait été réalisée en 1963 en ce sens. Cependant, même si les Etats n’ont pas pu réviser le droit de veto ni le système de représentativité au Conseil, le Sommet de 2005 a permis de réaliser quelques innovations. C’est ainsi que deux nouveaux conseils ont été mis en place : le Conseil des droits de l’homme et la Commission de la consolidation de la paix. Il a également permis le renforcement des organes de l’ONU déjà existants afin de les adapter aux problèmes actuels. Comme le montre Vincent Chetail, professeur à l’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI), dans la revue Relations Internationales, il y a eu une « revitalisation » de l’Assemblée générale qui a notamment été à l’origine de ces deux conseils. Cette revitalisation lui a aussi permis de développer les suites à donner au Document final du Sommet mondial de 2005 en termes de développement. Le Conseil des droits de l’homme ayant consacré une de ses premières résolutions au droit au développement, il y a aurait là une revitalisation du rôle même de l’ONU. Enfin, à l’occasion de ce Sommet a également été crée le Bureau de la déontologie qui a pu être un pas vers plus de crédibilité en permettant le contrôle de l’intégrité des fonctionnaires de l’ONU. Cependant, malgré toutes ces avancées, cette Déclaration finale de 2005 se révèle dans l’ensemble décevante et réaffirme la plupart du temps des obligations consacrées antérieurement. Aucune décision de fond n’a été prise dans des domaines qui nécessitaient des changements majeurs afin d’adapter l’organisation à l’heure d’une mondialisation approfondie. C’est le cas du Conseil de Sécurité et sa démocratisation. Plusieurs projets de réforme avaient été proposés mais aucun n’a abouti, reflétant encore une fois de plus les rivalités, les méfiances réciproques entre les Etats, empêchant toute avancée majeure, ce qui ne déplaira pas aux membres permanents. Mais selon Victor-Yves Ghebali, professeur à l’IUHEI, le problème de démocratisation se pose surtout au niveau du droit de veto et de son utilisation. Des projets ambitieux ont été proposés afin d’empêcher à l’avenir qu’un pays bloque le processus de décision collective. De plus, en matière militaire, un projet de renforcement des capacités de l’ONU pour la gestion des conflits avait été proposé pour une intervention rapide, cohérente et efficace avec la création d’une armée permanente. Cependant, ce projet n’a pas abouti car critiqué par les Etats invoquant le droit d’ingérence. Plus grave, la Déclaration Finale n’évoque pas la question du désarmement et de la non prolifération, ce que Kofi Annan, Secrétaire Général de l’ONU de 1997 à 2006, considérera comme un échec majeur du Sommet. Enfin, le Sommet n’est pas parvenu à dépolitiser les droits de l’homme avec la création d’un organe totalement indépendant bien que ce soit un domaine qui mériterait d’être en dehors de toute considération politique et où les Etats ne seraient plus les juges ultimes des infractions qu’ils ont commis. (2) Un fonctionnement informel restreignant les blocages En dépit des divisions et des blocages touchant cette institution, il est unanimement reconnu que l’ONU est un forum de dialogue permanent entre les Etats, une organisation incontournable dans la gestion occasionnelle de conflits globaux. A ce titre, son bilan est plus positif qu’il n’en a l’air notamment dans le processus d’adoption des actes onusien qui se fait à la majorité afin de créer un consensus de tous les membres du Conseil de Sécurité même non permanents notamment dans les domaine de respect des droit fondamentaux, le lutte contre les violences de tout genre mais également le droit d’intervention. On observe donc une continuité dans les objectifs poursuivis par l’ONU qui reste une formidable plateforme dans la promotion de valeurs communes. Toujours dans le fonctionnement institutionnel, la pratique du droit de veto est vue comme un blocage majeur des missions de l’ONU. En réalité, ce droit fait l’objet d’une utilisation limité et sa validité ne s’exprime qu’au moment du vote. Il a été ainsi interprété que l’« absence d’un Etat votant n’a pas de valeur de vote contraire » depuis la politique de la chaise vide menée par l’URSS. Il est aujourd’hui plutôt utilisé comme instrument de dissuasion. En dépit d’une réforme profonde de la composition du Conseil de Sécurité de l’ONU, il y a une représentation géographique relativement bien équilibrée des plus grands Etats puisque ceux-ci sont intégrés régulièrement au Conseil de sécurité. Les Etats cherchent ainsi de manière pragmatique et symbolique à limiter les déséquilibres institutionnels : c’est ainsi que Laurent Fabius, ancien ministre des affaires étrangères français, propose que les membres permanents du Conseil de Sécurité limitent volontairement leur droit de veto en s’engageant à renoncer à son usage lors des situations de crimes de masse. Cette notion de crime de masse échapperait à l’appréciation unilatérale de ces membres par la saisine du secrétaire général de l’ONU chargé de se prononcer sur la nature du crime. Cela dénote particulièrement la volonté de maintenir « la crédibilité de ce pilier de la paix et de la stabilité que doit être le Conseil de sécurité. » Enfin, il existe un certain nombre de domaines d’affaires étrangères dont la gestion relève en grande partie de l’ONU et qui nécessite de surcroit une réponse globale et universelle : on peut citer l’environnement, les produits stupéfiants, la criminalité internationale, le désarmement et le soutien important des Etats aux opérations militaires. Ainsi, des spécialistes remarquent, non sans ironie, que lorsque les Etats-Unis ne sont pas directement intéressés ou ne veulent pas agir unilatéralement, les missions de l’ONU de maintien de la paix ou de préservation de la sécurité sont effectivement assurées. L’ONU apparaît ainsi comme une organisation symbolique et nécessaire. A l’avenir, il est inévitable que les Etats-Unis ne soient plus la seule puissance superpuissance. Dès lors il faudra recomposer avec la rapport de force au sein de l’institution. L’ONU restera alors le meilleur espace de rencontre pour encadrer ces nouveaux rapports et trouver des solutions consensuelles aux problèmes internationaux. Les blocages structurels et politiques de l’ONU empêchent théoriquement toute réforme profonde de l’ONU mais elle a été palliée par la nécessité concrète de contourner les blocages de l’ONU. Les Etats ont su rééquilibrer les rapports entretenus entre les diverses puissances, notamment en permettant aux pays les plus légitimes à demander un siège au Conseil de Sécurité et d’en être les membres de manière régulière. Les Etats font ainsi preuve de pragmatisme pour poursuivre les différents objectifs, ceux-ci finissant par devenir des standards internationaux. Malgré les déséquilibres en termes de puissance, les Etats savent trouver des consensus quand l’intérêt de tous est en jeu, revigorant ainsi l’espoir d’un universalisme fonctionnel qui passe par le maintien des institutions de l’ONU. La COP21 en est le parfait exemple, dans le cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 195 Etats ont su, en décembre dernier, trouver un accord afin de limiter les effets du changement climatique. « L'année prochaine ou celle d'après, l'Arctique sera libéré des glaces comme jamais depuis 100 000 ans » Peter Wadhams, professeur de physique des Océans à l’université de Cambridge Cette prévision, faite par le scientifique Peter Wadhams le 21 août dernier dans les médias anglais, peut apparaître anodine et un peu trop alarmiste au vu de certains. Or cette information, si elle se concrétise - et elle est bien partie pour l’être - aurait un impact considérable sur le plan planétaire en provoquant notamment une accélération irréversible du réchauffement climatique et des tensions régionales multiples quant à l’exploitation des ressources situées aux alentours de l’Arctique. Cependant, et c’est là tout le problème, cette exploration par les Etats voisins pourraient avoir des conséquences néfastes à une époque où l’on tente de mener une transition écologique ambitieuse après la conclusion de l’accord sur le climat à la COP21 en décembre dernier. Une coopération uniforme est donc primordiale pour assurer la préservation de ce continent et plus largement de l’intégralité de l’écosystème planétaire. Ainsi, comment la conjugaison de tous les enjeux divergents tenant à l’avenir de cette région attestent de la nécessité d’une coopération à l’échelle mondiale ? L’Arctique : un engouement expliqué par son potentiel économique considérable. L’Arctique est une région très riche en ressources naturelles, qu’elles soient pétrolières, minérales, gazières ou halieutiques : ce qui attire la convoitise de beaucoup d’acteurs internationaux, qu’ils soient publics ou privés. Selon le United States Geological Survey, 13% des réserves mondiales pétrolières et 30% des réserves mondiales de gaz se situent dans les sous sols de cette région, ce qui suscite la convoitise des compagnies pétrolières dans une époque où les réserves des ressources fossiles s’amenuisent et sont de plus en plus difficiles à exploiter. Une « course à l’appropriation » de ces ressources non renouvelables est d’ores et déjà lancée avec des projets d’exploitation et de forages qui se sont multipliés ces dernières années en Arctique. L’ouverture d’une nouvelle voie maritime dans l’Océan Glacial Arctique apparaît de plus en plus crédible au vu de la fonte rapide de la calotte glaciaire. Une voie qui pourrait, dans un futur proche, être navigable une bonne partie de l’année et susciterait par conséquent un intérêt économique certain pour le commerce international car elle permettrait de raccourcir les trajets maritimes de 4000 kilomètres selon Oleg Kobzeff, spécialiste de l’Arctique et de la Russie. Mais cette nouvelle voie maritime commence déjà à être empruntée par des compagnies maritimes à l’instar du Crystal Serenity, un paquebot de luxe qui est censé rallier l’Alaska à New York par cette nouvelle voie : virée qui est loin de faire l’unanimité dans une région aussi préservée et inhospitalière que l’Arctique. Un nécessaire renforcement de la coopération dans la gestion future de l’Arctique Face à ces changements profonds en cours dans cette région, une coopération intergouvernementale a commencé à voir le jour il y a un demi-siècle avec la création successive de deux conseils régionaux, une première étape qui devra faire l’objet d’un approfondissement pour produire des résultats significatifs. Premièrement, le Conseil Nordique, apparu en 1952, a été crée pour assurer un dialogue intergouvernementale entre les pays nordiques. Cependant, il se heurtait à de nombreuses difficultés en raison des différences culturelles, économiques et sociales des Etats et peuples qui le composaient. Deuxièmement, pour enrayer les défauts du premier, a été créé en 1996 le Conseil de l’Arctique. Ce Conseil est considéré comme une véritable construction institutionnelle : il est composé des 8 états arctiques dont la Russie, les Etats-Unis, le Canada, la Norvège mais également de représentants de peuples autochtones et enfin des Etats observateurs, des Organisations Internationales et des ONG. Cette composition élargie à l’ensemble des acteurs principaux de la scène internationale contribue au renforcement de la cohésion et de la coopération pour une gestion plus effective et réfléchie de cette région. Cependant, ces deux Conseils sont seulement des instances de discussion. - Même s’ils permettent de diminuer les querelles de souveraineté, ils ne prennent pas véritablement de décision qui contraignent les Etats : les problèmes politiques, militaires et sécuritaires ne sont que très peu abordés. Les sujets évoqués sont davantage la protection de l’environnement, les revendications territoriales, les différends frontaliers et le droit géologique. - De plus, des engagements internationaux ont été promulgués pour encadrer strictement les revendications et les modalités des négociations. Cette volonté s’est concrétisée avec la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 institué comme mécanisme de règlements de certains litiges pour définir les frontières communes et l’étendue des plateaux continentaux : convention qui s’applique alors dans cette région de l’Arctique. Des tensions sous-jacentes entre les grandes puissances qui rendent la coopération fragile. Malgré une volonté louable des Etats de se réunir et de discuter du futur de cette région fragile, l’Arctique n’est pas épargné par les tensions géopolitiques actuelles, au contraire. Il est un des lieux de tension entre les deux grandes puissances que sont la Russie et les Etats-Unis, faisant émerger l’idée d’une nouvelle Guerre froide sur cette partie du globe. L’Arctique est source de richesse, et ces puissances le savent. Ainsi, pour éviter tout blocage dans son exploitation, la plupart d’entre elles ont exprimé leur hostilité à la signature de tout traité international sur l’Arctique lors de la déclaration d’Ilulissat de 2008 contrairement à son homologue du Sud - l’Antarctique - qui bénéficie d’une protection importante. L’Arctique est vu alors comme le nouveau Far West avec des opportunités de conquête où « tout le monde veut sa part du gâteau » illustré par l’ouverture de bases militaires russes dans cette région, ce qui est source de tension. Pour ce qui est des voies maritimes, des divergences de vision sur la circulation maritime se font sentir où chacun tente de préserver son intérêt : là où le Canada développe une vision nationale, la Russie adopte une vision régionale où elle s’arroge un plateau continental tandis que les Etats-Unis sont enclins à considérer ces nouvelles voies avec une vision globale où la liberté de navigation serait reine ; l’intérêt pour les USA étant de garder une supériorité maritime. Enfin, ces tensions entre les puissances relèguent au second plan l’opinion des populations inuits qui sont les victimes de cette course et dénoncées par les responsables locaux qui misent sur l’opinion publique et l’union de ces peuples pour enrayer ces tensions. L’Arctique : une attractivité incompatible avec les problématiques environnementales actuelles. L’Arctique est l’un des épicentres où les changements climatiques sont et seront les plus visibles : sans réactions rapides et concrètes, l’impasse sera proche. (sur le plan régional) La fonte inexorable de la banquise et de la calotte glacière ont des répercussions sur tout l’environnement de l’Arctique qui dispose par ailleurs d’une biodiversité unique et fragile. C’est pour cette raison que Greenpeace considère que cette partie du globe doit être déclarée réserve naturelle mondiale au même titre que l’Antarctique. En plus d’affecter la biodiversité locale, ces mutations pourraient affecter les populations locales vivant dans cette région. Ce phénomène ne pourra être endigué sans lutter contre l’exploitation des ressources notamment pétrolières de la région. Extractions considérées pour beaucoup comme fortement risquées pour l’environnement ; on peut en avoir un aperçu avec la catastrophe de l’Exxon Valdez sur les côtes de l’Alaska en 1989 mais encore avec les déversements importants des entreprises pétrolières russes dénoncés par la population autochtone et les écologistes du monde entier. Le problème majeur étant que les pays voisins de l’Arctique bénéficient d’une zone économique exclusive de 360 kilomètres qui fait que la majorité des ressources relèvent en général du contrôle des Etats. (Sur le plan planétaire) L’Arctique est une véritable bombe climatique à retardement puisque les conséquences de la disparition des surfaces glacières aurait des conséquences colossales et irréversibles sur l’ensemble de la planète. Si les efforts de la part de la communauté internationale ne se font pas sentir dans ces prochains décennies - ou même années au vu de l’urgence de la situation - la fonte complète de la banquise accélérera le réchauffement climatique pour plusieurs raisons … On a tendance à croire qu’en réduisant seulement nos émissions de dioxyde de carbone (CO2), les risques d’une future catastrophe climatique et d’une augmentation trop importante de la surface des océans seraient limités. Or, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque : - la disparition de la banquise diminue la surface de réflexion du soleil sur la glace, la chaleur pénètre alors dans les mers et réchauffe de ce fait plus rapidement la planète. - la disparition de la banquise perturberait les courants océaniques et dérèglerait encore davantage le climat de l’ensemble de la planète : les phénomènes météorologiques extrêmes seraient alors démultipliés. - enfin, et c’est en cela que la lutte est urgente : le METHANE. Il est aussi un gaz à effet de serre, à la seule différence que ses effets sont 23 fois plus importants que le CO2. Or, ce gaz est présent en quantité astronomique en dessous du permafrost. Si la fonte atteint ces réserves , il sera alors rejeté dans l’atmosphère, ajouté au fait qu’il ne pourra pas être absorbé par les espèces végétales au même titre que le CO2. Ainsi, les changements profonds qui affectent l’Arctique ne sont pas synonymes d’opportunité d’exploitation et de nouvelles voies maritimes facilitant les échanges internationaux mais plutôt une preuve qu’il est grand temps de s’orienter vers une transition écologique basée sur les énergies renouvelables car le devenir de cette région pourrait déterminer le futur de l’humanité toute entière. Clément HAOUISEE

Le 10 juin 2014, quand Daech plante ses drapeaux noirs sur la ville de Mossoul, désertée par une armée irakienne qui a fui sans combattre, le monde médusé tente de comprendre d'où ont surgi ces djihadistes qui affirment ressusciter dans un bain de sang le califat de Mahomet. Mais comme le rappelle ce documentaire dense et passionnant, le projet politique d'Al-Baghdadi, dont la férocité aveugle se propage dans le monde entier, est né dès 2002, avant même que l'administration Bush ne déclenche l'invasion de l'Irak. Ce sont les erreurs, mais aussi les mensonges de cette dernière, prolongés en Syrie par les tergiversations d'Obama, qui ont permis à Daech de prospérer.

Le maître du chaos Tué à 40 ans, en 2006, lors d'un raid aérien, le terroriste d'origine jordanienne Abou Moussab al-Zarqaoui, alors représentant d'Al-Qaïda en Irak, est ainsi le précurseur du projet sanguinaire dont Abou Bakr al-Baghdadi a repris le flambeau. Comme Ben Laden, qui a commencé par le mépriser, son arme est la terreur médiatisée et spectaculaire. Mais il dépasse son maître en orchestrant l'horreur et le chaos comme armes du djihad. C'est Al-Zarqaoui qui a opéré la première décapitation devant une caméra, signé des attentats spectaculaires à la voiture piégée, dont celui contre le siège de l'ONU, conçu et mis en oeuvre des massacres de masse parmi les foules chiite, dans le but de ranimer la guerre entre communautés musulmanes. Pourquoi les États-Unis, dont les renseignements ont vite repéré le terroriste, vont-ils non seulement le laisser agir, mais même l'instrumentaliser ? Dans ce film convaincant, d'anciens membres du renseignement, dont Nada Bakos, qui a travaillé sur le dossier pour la CIA, des représentants des forces américaines en Irak, l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell - victime d'un étonnant trou de mémoire - et des experts du terrorisme retracent, archives à l'appui, les treize ans de cette guerre perdue contre la terreur. (arte) |

AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives

Juin 2017

Catégories |

|

L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].

Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |

Flux RSS

Flux RSS