|

La grossière propagande de Donald Trump sur les chiffres de participation à son inauguration est tombée à plat. Celle de Xi Jinping à Davos, à peine plus subtile, a visiblement mieux réussi. Pour avoir vanté le libre-échange et la mondialisation, le président chinois est célébré comme le nouveau garant de l'ordre mondial. Sa photo largement diffusée aux côtés d'un panda en glace irradie de bienveillance enfantine. Pour un peu, on en ferait le leader du monde libre, comme l'irrémissible Pierre Gattaz, patron du Medef, qui s'amuse à comparer la France « pays communiste » à la Chine « pays libéral ».

La réalité chinoise ne pourrait être plus différente. De retour au pays, la glace fond et le joli panda laisse place à la faucille et au marteau. La Chine traverse une des périodes les plus autoritaires de son histoire récente. Quelques jours après le discours de Davos, j'ai reçu via une messagerie sécurisée des messages alarmants d'un groupe d'amis, économistes et intellectuels libéraux à Pékin. Tous leurs sites Internet ont été fermés par le gouvernement. L'adresse sur laquelle je consultais leurs publications en anglais est désormais « introuvable ». Le ministère de la Propagande a interdit à l'ensemble des journaux nationaux de publier leurs articles. Leur messagerie WeChat (l'équivalent de WhatsApp) est sous contrôle ; leurs adresses e-mail ont été saisies. Certains ont été placés sous surveillance policière permanente. Voilà ce qu'il en coûte de mener des recherches indépendantes en Chine communiste. Leur cas n'est pas isolé. Le dernier rapport d'Amnesty International dénonce une vague de répression depuis deux ans. L'arrestation de la célèbre avocate Wang Yu et de sa famille en juillet 2015 a inauguré une série d'attaques contre les défenseurs des droits de l'homme, renouant avec la pratique des confessions publiques. Plusieurs professeurs d'université ont dû démissionner le mois dernier pour avoir osé émettre des critiques contre l'héritage de Mao Tsé-toung. Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur les intentions du gouvernement, le plus haut magistrat du pays et président de la Cour suprême du peuple, Zhou Qiang, a dénoncé il y a quelques jours « le faux idéal occidental de l'indépendance judiciaire ». La défense des libertés n'est pas un simple passe-temps de droits-de-l'hommistes, ni l'autoritarisme politique un malheureux concours de circonstances intérieur qui pourrait s'accommoder du libre-échange commercial. Sans surprise, la restriction des droits individuels crée une situation impossible pour le développement d'une véritable économie de marché. Rappelons que la liberté de mouvement n'est pas assurée au sein même du territoire chinois (via le système des « hukous », qui détermine où les citoyens ont le droit de vivre et de travailler) ; que la propriété privée immobilière est largement virtuelle dans la mesure où l'Etat, possesseur de la terre, reste le bailleur de dernier ressort (si vous achetez un appartement à Pékin, vous ne faites donc que le louer au gouvernement pour une durée limitée) ; que l'économie repose sur la prévalence des entreprises publiques et des banques d'Etat ; et qu'on voit mal comment la Chine pourrait prendre le tournant de l'économie de la connaissance sans garantir la liberté d'expression. Le régime chinois ne pourra pas s'ouvrir au monde avant de s'ouvrir à ses propres citoyens. Ce n'est pas un hasard si 80 % des entreprises américaines en Chine se sentent, selon le dernier rapport de leur chambre de commerce, de moins en moins bienvenues. Voilà qui donne raison non pas à Francis Fukuyama, dont la « fin de l'histoire » participe d'une vision hégélienne et déterministe des relations internationales, mais à Friedrich Hayek, qui a montré de manière définitive les liens intrinsèques entre l'économie de marché et les libertés individuelles. Car le marché exprime et rend possible la diversité des choix de vie, autant que l'initiative individuelle annihile toute idée d'un plan d'ensemble - comme le système de notation des comportements individuels récemment imaginé par le gouvernement chinois. Si nous sommes en quête d'une nouvelle figure de proue, à présent que l'administration américaine est devenue nationaliste, inutile donc de chercher aussi loin. Regardons plus près de nous. L'Europe, malgré les secousses qui la traversent, n'est-elle pas le dernier bastion de l'Etat de droit et de la société ouverte ? Quel privilège, et quelle responsabilité ! Gaspard KoenigGaspard Koenig est philosophe et préside le think tank GénérationLibre.

0 Commentaires

Insatisfaite, paresseuse et narcissique la Génération Y ? Ce sont en tout cas les clichés qui collent à la peau des moins de 30 ans dans le monde du travail. Et s’ils avaient surtout de bonnes raisons pour être malheureux ? Une vidéo devenue virale nous explique pourquoi. A chaque conférence ou formation, c’est inévitable, on pose à Simon Sinek, coach, conférencier et auteur, THE “Millennials question”. “Apparemment, les entreprises ont du mal à gérer leurs employés nés aux alentours de 1984 et après”, explique le quadra dans une interview réalisée par Inside Quest. Pendant 15 minutes, ce spécialiste du leadership, détaille les facteurs qui expliquent pourquoi les jeunes de la Génération Y semble profondément insatisfaits au travail (et plus largement dans leur vie). La vidéo de cette intervention, postée sur YouTube fin décembre, connaît un succès phénoménal. Elle a déjà été vue plus de 3 millions de fois. Cliquer ici pour modifier.

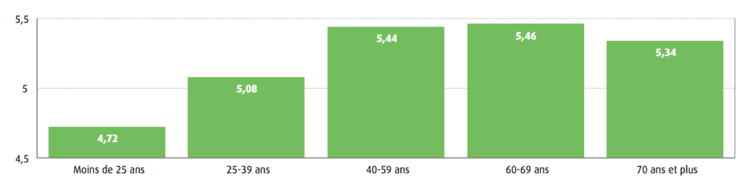

Le plus grand salon mondial de l'innovation a démarré ce lundi 3 janvier avec la première des deux journées réservées aux médias. Lors de ces Media Days, les 6000 journalistes accrédités bénéficient d'un accès privilégié aux dernières innovations, afin de les relayer en avant-première, avant l'ouverture du salon au grand public. Cette journée, où chacun prend ses marques, a été marquée par le CES Unveiled, un salon ayant lieu au Mandalay Bay où près de 150 entreprises,aussi bien grandes que petites, se précipitaient pour être les premières à faire la Une des médias technologiques. Voici quelques-unes des nouveautés que vous utiliserez (ou pas) à l'avenir Legrand connecte la maisonCette année, Legrand présentait deux grandes nouveautés au CES. La première, du joli nom de Classe 3000, range au placard la traditionnelle sonnerie et le bon vieux judas au profit d'une solution 100% connectée. Le visiteur, lorsqu'il sonne, émet un appel vidéo vers un écran intérieur, si l'on est à la maison, et un smartphone si l'on y est pas. Pratique pour ouvrir la porte du petit Kévin qui a oublié ses clés... Mais ce dispositif coûte tout de même la bagatelle de 600€. La seconde, en partenariat avec la startup française Netatmo, s'appelle Céliane. Il s'agit d'un système d'interrupteurs intelligents contrôlables depuis son mobile. En plus de pouvoir allumer et éteindre ses lumières à distance, Céliane propose également de positionner ses interrupteurs où l'on veut, à l'aide d'adhésifs. Ces derniers sont dotés de batteries spécifiques dont la durée de vie est de 10 ans. De plus, on peut planifier différents scénarios depuis son smartphone pour, par exemple, éteindre toutes les lumières en sortant de son habitation et en allumer que certaines aussi tôt le pas de la porte franchi. La solution est vendue sous forme de packs et pour un appartement, les prix de départs sont de 289€. Ajouter une prise supplémentaire coûte environ 50€. Pierre-Yves Hasbrouck, responsable du programme eliot (dérivé d'electricity et d'Internet of Things) espère que d'ici 5 ans, 20% des logements neufs soient équipés de systèmes intelligents. Pour atteindre ces objectifs, les grands groupes n'hésitent pas à s'allier avec des petites startups : Legrand a pris une participation lorsque la startup tricolore a levé 30 millions d'euros, en novembre 2015. Pour Pierre-Yves Hasbrouck, c'est purement gagnant-gagnant : "Ils apportent leur regard et leur savoir-faire côté user" au sein d'un grand groupe composé majoritairement d'ingénieurs Vuze :ou la réalité virtuelle à portée de tous HumanEyes, société israélienne basée à Jérusalem, a présenté sa solution de captation vidéo en réalité virtuelle. A travers un petit dispositif de forme carrée contenant huit capteurs Sony Full HD, soit deux de chaque côté, un logiciel assemble les images et permet de s'y immerger en portant un casque de réalité virtuelle. L'immersion est garantie, et la démonstration est efficace et met en scène des combats de chevaliers ou encore une partie de beach-volley au plus près des joueuses... Klaxoon : La startup bretonne qui cartonne Basée à Rennes, Klaxoon développe une box de collaboration au sein d'organisations. Empêtrée dans des éléments de langage, notre première interlocutrice a eu du mal à nous faire comprendre le produit. On ne peut qu'encourager tous les exposants du CES à aller droit au but et à éviter de sortir des douzaines d'éléments de langage qui nous donnent plus envie de rebrousser chemin que de découvrir la solution. Et autant dire que celle de Klaxoon vaut le détour ! Lorsque nous avons pu apercevoir une démonstration de la solution interactive, nous n'avons pas eu de mal à comprendre pourquoi la startup comptait parmi ses clients 39 des 40 entreprises du CAC40, selon ses dires. Cette solution repose sur une interface partagée entre tous les interlocuteurs où chacun peut déposer ses idées pour brainstormer, faire un quiz, réaliser des sondages et envoyer des messages instantanés. Le business model est très simple et efficace, Regards (du nom de l'entreprise qui produit Klaxoon) facture à ses clients un abonnement par utilisateur. De quoi attirer les fonds d'investissements, qui y ont investi 5 millions d'euros en septembre 2016. L'entreprise a également dévoilé sa loupe, une solution encore améliorée où chaque utilisateur peut interagir depuis n'importe quel écran. Cerise sur le gâteau, elle a été primée par le CES ! Aira: des lunettes solidaires qui viennent en aide aux déficients visuels Aira, entreprise californienne, propose des lunettes similaires à des Google Glass destinées aux personnes aveugles et malvoyantes. Par conséquent, pas d'écran, mais une caméra et un micro qui retransmettent image et son en temps réel auprès d'agents, qui répondent ainsi aux questions posées par les déficients visuels, lorsqu'ils rencontrent un souci et qu'ils n'ont pas d'accompagnants. L'entreprise facture à ses clients des minutes de conversation et les agents aidants sont souvent des retraités, qui y voient un complément de revenus. Yumii : le robot pour seniors Comment réduire la dépendance des personnes âgées ? A l'heure où de plus en plus de seniors désirent rester à domicile, un accompagnement spécifique est requis afin de pouvoir tout de même veiller sur eux. D'où le robot imaginé par Yumii, entreprise roubaisienne, qui ne communique que par la voix. Relié à une plateforme de mise en relation avec sa famille, des personnels aidants ainsi que des médecins, Yumii désire briser l'isolement spécifique à cette catégorie de personnes. Amorcée grâce à une subvention de 200 000€ d'Eurasanté, puis soutenue par la BPI lors de sa levée de fonds d'1,2 million d'euros, Yumii s'intègre au sein de ce qui s'apparente à un incubateur familial géré par Vincent et Antoine Bataille, dirigeants de ComClever.  En bref... Nous avons croisé Tito Hamze, le fameux présentateur du Crunch Report de Techcrunch ! Nous avons testé la caméra et l'appareil photo à 360 degrés de PTU. Le prix est très bas, à 99$. Pour un usage loisir cela peut être un bon investissement, mais la qualité est encore perfectible. On ne peut pas encore l'utiliser dans un casque de réalité virtuelle. Nous avons écouté les discours les moins vendeurs du monde, comme celui d'Immotor Go où l'on nous vendait le passé du fondateur et la super smart battery, the smartest of the world qui n'est en fait qu'une batterie classique... Une crédibilité digne d'un Donald Trump affirmant que personne au monde à part lui n'a plus de respect pour les femmes. Nous avons découvert l'impression 3D sur métal. La collaboratrice, pas peu fière de son produit nous montre ensuite un échantillon aux finitions clairement moyennes montrant tout sauf l'efficacité de son produit. Si elle s'en satisfait... Mehdi Cornilliet Une image de « The Perfect Storm », le film qui a inspiré au philosophe Stephen Gardiner sa métaphore de la difficulté à lutter contre le changement climatique. DR L’accord sur le changement climatique signé à Paris en décembre 2015 a été présenté par de nombreux commentateurs comme un franc succès. Les raisons d’en douter sont pourtant nombreuses : au-delà des déclarations ambitieuses sur la limite des 2 °C (voire 1,5 °C) de réchauffement global à ne pas dépasser, les mécanismes permettant d’organiser concrètement la transition vers une économie décarbonée et d’assurer la justice climatique semblent faire cruellement défaut. Et pour cause, après plus de vingt ans de négociations internationales et d’alertes scientifiques, le climat n’est toujours pas une priorité ni des gouvernements, ni de nos concitoyens. Une étude récente montrait même que la sensibilité à ces questions marquait le pas dans l’Hexagone. Cela n’est toutefois en rien l’apanage des citoyens français, souvent présentés comme moins bons élèves en matière d’environnement que leurs voisins allemands ou scandinaves. C’est que les causes de ce désintérêt sont bien plus structurelles que culturelles. Et la philosophie peut nous expliquer pourquoi. Niveau de sensibilité à l’environnement par tranche d’âge en 2015 (note moyenne sur une échelle de 1 à 7). CGDD/SOeS, baromètre Environnement de l’enquête « Conditions de vie et aspirations » réalisée par le Credoc en janvier 2015. Nous savons et nous ne faisons rien Nous sommes aujourd’hui parfaitement informés que nombre de nos actions, et plus généralement le fonctionnement de l’économie mondiale, sont nuisibles à la stabilité du climat. Les conséquences sur la sécurité alimentaire, la santé mondiale ou les déplacements massifs de populations sont très préoccupantes. Il serait donc injuste de ne pas lutter efficacement contre le changement climatique. Comment expliquer alors le fossé, la « dissonance cognitive » pour reprendre un terme emprunté à la psychologie sociale, entre les normes admises et nos comportements ? Le philosophe américain Stephen Gardiner, spécialiste de l’éthique environnementale, l’explique à l’aide d’une métaphore météorologique qu’il appelle la « parfaite tempête morale » et que lui a inspiré le film catastrophe, The Perfect Storm. Dans son livre du même nom, il nous propose d’imaginer l’humanité comme un navire piégé en haute mer, pris entre trois tempêtes particulièrement violentes, formant ensemble la catastrophe naturelle du siècle. Ces événements distincts, qui se renforcent mutuellement, ce sont : la tempête globale, la tempête intergénérationnelle et la tempête qui s’abat sur nos théories politiques et morales. L’humanité dans la tourmente La « tempête globale », qui alimente notre incapacité à résoudre le problème du changement climatique, désigne un phénomène dont les causes sont dispersées, fragmentées, et qui requiert la coopération de tous les acteurs mondiaux ; ses principales victimes se trouvent de surcroît bien souvent à des milliers de kilomètres des principaux responsables ; les Bangladais subissent ainsi les conséquences des émissions de CO2 des Américains ou des Européens. À cela s’ajoute la « tempête intergénérationnelle » : la dispersion des causes et des conséquences du changement climatique est non seulement spatiale, mais aussi temporelle. Les gaz à effet de serre vont en effet rester en moyenne de quelques dizaines à quelques centaines, voire plusieurs milliers d’années dans l’atmosphère. Leur impact est donc largement différé. La tempête intergénérationnelle constitue sans doute un péril plus menaçant encore que la tempête globale : même s’il est difficile de coordonner une action collective entre des acteurs éparpillés aux quatre coins du monde, c’est néanmoins possible ; en revanche, des générations suffisamment éloignées dans le temps ne se rencontreront jamais. Impossible donc pour les générations futures – qui subiront la plupart des dommages du changement climatique – d’exercer une contrainte sur les générations précédentes – qui tirent les bénéfices des émissions de gaz à effet de serre – pour les forcer à réduire leur impact ! Plus encore que la justice globale, qui souffre de l’absence d’un État mondial capable de dépasser les conflits, la justice intergénérationnelle souligne l’inadaptation de nos structures politiques court-termistes. La troisième tempête évoquée par Gardiner est celle qui s’abat sur nos théories politiques et morales, impuissantes face aux défis posés par le changement climatique. Comment prendre en compte l’incertitude scientifique dans les décisions politiques ? Quelle place faire à la nature et aux autres êtres vivants dans nos institutions ? Quelles réponses apporter aux questions complexes de l’éthique intergénérationnelle et globale ? Comme Hans Jonas le notait à propos de la morale kantienne dans son best-seller philosophique, Le Principe de responsabilité, il n’est plus permis de délibérer sur les actions à mener en considérant les individus de manière abstraite, hors de tout contexte environnemental réel. Sylvie Ferrari (Université de Bordeaux) sur le « principe responsabilité » (vidéo UVED, janvier 2016).

Comment éviter le naufrage ? Pris dans cette triple tempête morale, difficile de ne pas céder au fatalisme ; il faut pourtant chercher des solutions et dépasser ces difficultés éthiques qui nous empêchent de réagir de manière appropriée. Il convient en premier lieu de tirer la leçon essentielle de la métaphore de la tempête morale : quand nos meilleures intentions se portent sur ceux qui sont loin de nous, que ce soit dans l’espace ou dans le temps, elles peinent à se concrétiser. Pour inciter les gens à modifier leurs comportements et à agir conformément aux nécessités de la lutte contre le changement climatique, une façon de se sortir de la tempête est peut-être de chercher d’autres motivations, portant sur des objets plus proches… même si cela implique des motivations moins altruistes. On pense ici à ces modes de vie alternatifs à l’impact environnemental faible (simplicité volontaire, slow life, slow food, etc.) dont le but principal consiste à augmenter le bien-être individuel. Au niveau des politiques locales, où la coordination est plus aisée qu’à l’échelle globale, on peut penser à la fermeture de centrales à charbon pour résoudre des problèmes de pollutions locales ressenties hic et nunc, et qui contribue à la réduction plus globale des dérèglements climatiques. Enfin, pour les entreprises et les investisseurs, on peut songer à l’attractivité essentiellement financière que peuvent représenter les secteurs économiques émergents des énergies renouvelables ou de la rénovation énergétique. Si les Français, et les autres, ne montrent pas suffisamment d’intérêt pour les questions climatiques, et plus généralement environnementales, c’est que les défis qu’elles imposent à notre conception du devoir et de notre capacité à agir sont immenses. Revoir notre approche de l’éthique et de la politique devient nécessaire. Le dérèglement climatique est cependant un problème urgent (on pense ici aux « points de basculement ») réclamant des actions immédiates. Il nous faut donc une éthique provisoire, tirant profit de motivations à agir localement et maintenant, qui ne vise pas forcément directement le sauvetage des générations futures. Sans cela, notre croisière sur Terre pourrait bien prendre une tournure catastrophique… Pierre André Article originalement publié sur The Conversation https://theconversation.com/changement-climatique-pourquoi-tant-dindifference-60421 Pour compenser la chute du commerce, il faut gagner des parts de marché face aux autres. D’où les comportements agressifs comme les guerres de devises ou le protectionnisme. Le commerce mondial progresse désormais très lentement en volume (1 % par an) et recule en valeur, même lorsqu'on exclut les échanges de pétrole et de gaz naturel. Cette faiblesse devrait être durable, car elle est due à des causes structurelles. On voit d'abord la déformation de l'économie mondiale vers une économie de services, les échanges de services étant beaucoup plus faibles que les échanges de biens. En outre, de plus en plus, on observe la relocalisation des productions au voisinage de l'acheteur final des biens, c'est-à-dire l'inversion du processus antérieur de segmentation des chaînes de valeur qui conduisait à découper les processus de production, à les éclater entre différents pays. Ceci se voit clairement en Chine, avec la baisse du poids des exportations de produits assemblés (de 60 % des exportations totales il y a dix ans à 30 % aujourd'hui). Un phénomène lié à la hausse rapide des coûts de production dans les pays émergents et aux exigences de contenu local des gouvernements. Impossible aujourd'hui de vendre des voitures, des avions, des trains, des centrales électriques... dans un pays si une partie importante de la valeur ajoutée n'est pas réalisée sur place. Comportements non coopératifs Le problème est que la stagnation du commerce mondial explique les comportements agressifs, non coopératifs des Etats. En effet, pour croître, pour exporter davantage, il ne suffit plus de suivre la progression du commerce mondial, mais il faut gagner des parts de marché au détriment des autres pays. Le premier comportement est la « guerre des devises », la tentative par beaucoup de pays de gagner des parts de marché dans le commerce mondial par la dépréciation de leur taux de change. Ce comportement est certainement présent depuis 2013 au Japon, depuis 2014 dans la zone euro et en Chine, depuis le début de 2016, de manière liée à l'annonce du Brexit et pour en corriger les effets, au Royaume-Uni. Le deuxième comportement non coopératif est la dévaluation interne. C'est ce qui se passe dans la zone euro, où la guerre des devises prend la forme d'une baisse des coûts salariaux ou de la pression fiscale des entreprises visant à obtenir un avantage de compétitivité-coût vis-à-vis des autres pays de la zone euro. Si on se limite aux quatre plus grands pays de la zone euro, on voit que seule l'Espagne a (pour le moment) mené une dévaluation interne, avec le gel des salaires nominaux depuis 2008, avec la baisse des cotisations sociales des entreprises, et a obtenu un gain de compétitivité-coût dans l'industrie, de 2008 à 2016, de 16 % par rapport à l'Allemagne, 12 % par rapport à la France, 10 % par rapport à l'Italie. Tentations protectionnistes

Passons enfin au protectionnisme, dernière conséquence de la stagnation du commerce mondial. Les exportations progressant lentement, les pays qui recherchent de la croissance peuvent être tentés par le protectionnisme afin de gagner des parts de marché sur leur marché intérieur. L'Organisation mondiale du commerce a compté 22 mesures protectionnistes mises en place par mois en 2016, contre 20 en 2015 et 14 en 2014. La tentation protectionniste (qu'on voit en France pour le ferroviaire, l'agroalimentaire...) en Europe, avec les accords de libre-échange (Canada, Etats-Unis), serait plus faible si le commerce mondial et les exportations progressaient rapidement. Il va falloir s'habituer aux comportements agressifs non coopératifs des Etats. L'incitation à l'absence de coopération est beaucoup plus forte quand le « gâteau global » (les marchés mondiaux) stagne que lorsqu'il est en croissance. La coordination des politiques monétaires, salariales, fiscales, réglementaires risque donc d'être de plus en plus difficile à réaliser, les accords de libre-échange de plus en plus difficiles à signer. Patrick Artus est chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis Des coupons par ci, des réductions par là, les start-ups B2C se battent à coup de promotions pour attirer de précieux consommateurs qui leur permettront de présenter aux investisseurs des courbes de croissance visant les étoiles. Certains pensent pouvoir répliquer la stratégie de croissance folle de Dropbox, d’autres cherchent à faire mieux que le concurrent en tirant les prix à la baisse pour le bonheur de beaucoup d’entre nous. En software, on dirait que j’ai utilisé des ressources en open source, en B2C on appelle cela une stratégie de bouche à oreille (sponsorisée). L’un est gratuit, l’autre l’était. Un peu de contexte Je vais vous conter ma folle semaine à la recherche de bonnes affaires. En voici les grandes lignes. Mon objectif est de vous partager à la fois les merveilles de services qui se développent près de chez vous, de souligner leurs mérites et bienfaits, mais également de m’interroger sur l’intérêt de leur stratégie d’acquisition client. Comme un lundi ! La semaine commence par mon habituel trajet pour assister à un cours de marketing stratégique. Afin d’amortir mes frais, je trouve des compagnons de voyage sur Karos. Retour à Paris, il est temps de déjeuner. Pressé, j’ai tout juste eu le temps de commander sur Frichti (13 millions d’euros levés en T1 2016). Le cheesecake est toujours aussi bon! C’est tellement aisé de commander et se faire livrer des plats frais. Mardi, on est de sortie Mardi soir, je suis chez The Family pour m’abreuver des paroles du grand gourou en matière de Growth Hacking, Sean Ellis. Le sujet est tendance, les enseignements précis. On peut aimer ou pas l’état d’esprit de The Family, mais on ne peut pas leur enlever leur apport à l’écosystème start-up français (pour en connaître les moindres recoins, je vous invite à lire cet article de Bartosz Jakubowski, que je remercie pour ses conseils). A ma sortie, il est temps de diner, je sors mon téléphone et commande sur Foodora! J’arrive tout juste chez moi que le livreur est déjà présent. Parfait timing ! A ce point on peut s’interroger sur la volonté de Deliveroo de supprimer les codes de parrainage. Trois solutions envisageables: 1/ refroidi par l’épisode Take Eat Easy, ils ralentissent leur stratégie d’acquisition à tous frais pour accroître une maîtrise de leurs coûts. 2/ ils ont trouvé un autre moyen plus rentable pour acquérir de nouveaux utilisateurs. D’où l’importance du tracking, du calcul de son CAC (customer acquisition cost, coût théorique du marketing et de la vente afin d’acquérir un nouvel utilisateur), de sa LTV (lifetime value, revenue généré par un client entre son premier et dernier achat). (si vous êtes à la recherche d’infos plus ou moins techniques à ce sujet, voici le plus et le moins) 3/ Ils ont décidé de se focaliser sur la rétention et le service apporté aux clients actuels. Ainsi, ils étudient en profondeur le comportement des cohortes, cherchent constamment à quel moment leurs utilisateurs arrêtent d’utiliser le service afin d’améliorer la rétention à ce moment précis. Tout playbook de Growth Hacking le rappelle, il faut commencer par se soucier de la rétention avant de se préoccuper de son acquisition. Mercredi, on peut déjà penser à Noël Peut-être que, comme moi, vous galérez à trouver de bonnes idées de cadeaux pour vos proches. Essayez Bisly qui recense beaucoup de produits de start-ups hardware afin de vous proposer un large choix de cadeaux originaux. J’ai ainsi pu commencer mes courses de Noël grâce à un lien de parrainage me faisant gagner 10€. Vendredi, it’s show time On passe directement au vendredi. Partant en week-end, je ne veux pas rater mon train et heureusement j’ai déjà économisé pas mal cette semaine, je décide donc de commander en avance un Marcel (sorte d’Uber ou Chauffeur Privé qui plus on réserve tôt moins le prix est élevé). Il y a donc un autre acteur sur le marché des VTC parisiens… Envie de vivre non pas une semaine comme cela mais un mois ? Il existe d’autres start-ups, que vous soyez à la recherche de vos caleçons ou autres sous-vêtements, vos rasoirs, votre maquillage… Mais que diable allaient-ils faire dans cette galère ? Parlons sérieusement. Cette stratégie d’acquisition a un coût non négligeable. En utilisant un code de parrainage Frichti, vous gagnez 5€ et votre ami reçoit également 5€ en bon d’achat. Votre coût d’acquisition s’élève donc à 10€. Or un menu moyen va coûter 14€ avec la livraison. Sur ces 14€ il faut retirer la commission du livreur, les coûts liés à la plateforme (notamment lié au paiement), et les coûts de production unitaires. Ainsi, on peut aisément conclure que Frichti perd de l’argent sur votre première commande. (et on ne parle pas encore des autres frais de l’entreprise, salaires, locaux, taxes…). Même problématique pour PopChef qui vient d’annoncer une levée de 2 millions. L’entreprise espère acquérir un utilisateur fidèle, revenant alors régulièrement pour un coût nul. Ainsi elle espère rembourser votre acquisition lors de la troisième (voire quatrième) réservation. On peut logiquement se poser la question suivante, ce modèle de croissance est-il sain ? Les start-ups se permettent de telles stratégies car elles sont soutenues par des Venture Capitalists ayant investi plusieurs millions (je trouve le travail des VCs exceptionnel, tout particulièrement dans l’écosystème français où les différents acteurs attendent trop et trop vite d’eux, mais ce sera l’objet d’un futur article). A contrario, on peut évoquer Menu Next Door (2 millions de dollars levés T1 2016), qui est parti d’un simple groupe Facebook à Bruxelles. Aujourd’hui, leur stratégie d’acquisition passe toujours par Facebook et l’utilisation des communautés personnelles de chacun des cuisiniers. Aucun parrainage à ce que je sache. C’est de mon point de vue, une croissance plus saine. Deux étapes trop vite oubliées La croissance par parrainage sponsorisé représente un leurre qui masque souvent deux étapes trop vite brûlées par les jeunes entreprises (un immense merci à Maxence Drummond pour m’avoir aidé à mettre les mots sur mon ressenti) : 1/ Le Product Market Fit (PMF). Sean Ellis le rappelait mardi : avant de penser à toute stratégie d’acquisition, il faut travailler son market fit avec ses utilisateurs les plus fidèles afin de proposer un produit qui satisfait parfaitement les désirs de son marché initial. Je vous renvoie à cet article très précis de Marc Andreessen, qui date déjà de 2007… Or beaucoup de ces entreprises n’ont pas encore atteint ce PMF et se lancent dans des stratégies d’acquisition à marche forcée. Le but ? Grandir pour répondre aux attentes d’hyper croissance des investisseurs. Elles repoussent le moment où elles auront véritablement atteint le PMF et grandissent sous perfusion. On est dans une logique pas si lointaine de celle des plans quinquennaux sous l’Union Soviétique sauf que désormais on pense avec des horizons de 18 mois. Je suis volontairement caricatural. A force de trop en faire sur le fait que nombre de nos entrepreneurs sont des génies de l’exécution, on surestime sûrement les capacités de croissance de ces entreprises. J’entendais récemment Mathieu Jacob, cofondateur de Heetch, dire à propos de la croissance exponentielle de son entreprise que tout part d’un taux de croissance hebdomadaire de 10%. Ainsi, si on part de 10 utilisateurs, la semaine qui suit il y en aura 11, et petit à petit le service progresse. La courbe sera relativement flat au début, l’essentiel n’étant pas d’augmenter le taux de croissance mais de le conserver tout en augmentant le repeat de ses utilisateurs actifs (cf mon 3ème point sur Deliveroo). 2/ Les produits et plateformes ne sont pas prêts pour scaler (anglicisme décrivant la capacité d’une entreprise à grandir avec des coûts marginaux faibles). L’ensemble des entreprises que j’ai citées cherchent à être des modèles d’exécution commerciale : leur réussite passe par leur capacité à attirer toujours plus de clients. L’objectif est de grandir vite, gagner son marché, puis continuer de lever avec un acteur international sur la base de metrics de croissance folle. Cet acteur aura alors la puissance financière pour “retaper” la plateforme ou le produit afin de le rendre prêt pour envahir le marché mondial. D’une certaine façon c’est ce qui est arrivé à Save (15 millions levés au milieu 2015) si on se fie à l’article de Damien Morin. Incapable de bien prévoir les coûts de fonctionnement liés à la forte croissance, l’entreprise a été mise en redressement judiciaire.

Finalement, beaucoup de VCs français sont aux start-ups ce que l’Etat français est à Alstom : une bouée de survie jusqu’au moment où elles pourront proposer un produit adapté et prêt à inonder sans accrocs son marché. PS: j’allais publier mon article lorsque j’ai lu cet article de Nicolas Gueugnier sur les difficultés de Big Moustache. Au delà de tous points de vue que l’on peut avoir sur les méthodes à adopter pour acquérir de façon rentable ses utilisateurs ou pour scaler en toute tranquillité, il faut rappeler le mérite des entrepreneurs, leur force et leur humilité. Le B2C est casse gueule, il engendre de beaux succès comme Captain Train (vente à Trainline pour près de 200 millions d’euros au début d’année) ou BlaBlaCar mais également des difficultés pour Save ou Big Moustache. Promis, si un jour, je trouve la recette magique, je la partage! Achille Miklitarian article originellement publié sur Medium : https://medium.com/@AMikl_/jai-vecu-aux-crochets-des-startups-d2f39780f5ef#.9vyed4915 L’Etat veut imposer aux candidats chauffeurs un examen lunaire. Un signe parmi d’autres d’une sévère reprise en main de l’économie collaborative. Comme si l’on voulait faire entrer le génie d’internet dans la bouteille « Historiquement, l'ère victorienne désigne :

-Une période de conquête de la France en Grande-Bretagne (réponse A) -Une période de victoires militaires de la Grande Bretagne en Europe (B) -L'époque du règne de la reine Victoria au Royaume-Uni (C) -L'époque du règne de Victor-Emmanuel au Royaume-Uni (D) » Vous avez noté l'ambiguité de la réponse B, et le piège insidieux de la réponse D ? Alors, continuons. « Comment traduit-on : avez-vous des bagages ? -Do you have any luggage ? -Have you got some luggage ? » Si la réponse n'est pas trop difficile, elle implique, admettons-le, une certaine pratique de l'anglais. Hélas, ce questionnaire n'est destiné ni à des bacheliers ni à des étudiants en langues, mais à votre futur chauffeur VTC. Le gouvernement estime en effet que la connaissance de l'ère victorienne ou des subtilités pronominales de la langue anglaise est indispensable pour suivre un trajet GPS. Et la proposition de loi en cours de discussion au Sénat va rendre ces procédures encore plus strictes, avec des examens renforcés et en nombre limité. Le législateur s'apprête ainsi à réintroduire de manière pernicieuse le système honni des licences, en limitant artificiellement l'accès à la profession de chauffeur. Au lieu de laisser le marché faire le tri ex-post via le système de notation (où les clients peuvent exprimer librement toute leur indignation si le chauffeur ne connaît pas la différence entre any et some), on réintroduit des barrières à l'entrée. Il se recréera donc inévitablement un marché noir de la licence, tandis que les jeunes peu qualifiés qui, comme l'ont montré Augustin Landier et David Thesmar dans leur étude sur Uber, fournissent le gros du contingent des VTC, pourront retourner demander des formations à Pôle Emploi. Le cas des VTC, pour emblématique qu'il soit, n'est pas isolé. L'actuel projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit des seuils de « professionnalisation » qui ramèneront l'économie collaborative dans le droit commun commercial (23,000 euros par an pour la location d'appartements ; 3,800 euros pour celle de voitures). Quant au projet de loi de finances, il pourrait introduire une « taxe Youtube », que je rebaptiserais « taxe Dailymotion » pour toucher les petits coeurs sensibles des patriotes économiques. La taxe Dailymotion a pour vocation de rétablir des conditions de concurrence loyales avec les... vidéoclubs, qui paraît-il existent toujours. Mieux encore, les sommes perçues seraient reversées au CNC, machine à détruire la créativité artistique : on taxe donc ce qui marche afin de financer ce qui rate. Bien entendu, pour éviter de décourager l'électorat sympathique des colocataires et des youtubeurs, le législateur s'empresse déjà d'introduire exceptions, niches et abattements. Bienvenue dans la bureaucratie 2.0. Toutes ces mesures vont dans le même sens : faute d'oser inventer de nouveaux modèles sociaux et fiscaux adaptés à l'économie digitale, la France s'efforce de faire rentrer le génie de l'internet dans ses vieilles bouteilles. D'un côté, l'Etat schizophrène réprime les innovateurs avec toute sa puissance réglementaire. De l'autre, il se flatte de promouvoir l'innovation, en dépensant des millions dans les colifichets de la FrenchTech. On a même appris récemment que, dans le cadre du troisième volet du Programme des Investissements d'Avenir, plus de 4 milliards d'euros d'argent public seront investis dans « l'innovation des entreprises », sous la houlette de... Jean-Pierre Raffarin et Jean-Paul Huchon. Merveilleux signal de dynamisme entrepreneurial. Dans un récent essai, L'innovation sauvera le monde, Nicolas Bouzou conclut que « nous avons la phobie des solutions mais ne voyons pas venir le vrai risque, celui d'une société déchirée entre les anciens et les modernes. » Pour être exact, l'Etat a la phobie des solutions qu'il n'a pas trouvées lui-même, comme si rendre un service au public par des moyens privés était une offense à l'idée même du service public. Je propose donc que les parlementaires soient soumis, comme les chauffeurs VTC qu'ils torturent, à des tests de connaissances économiques. On pourrait inscrire dans leur curriculum les cours de Philippe Aghion au collège de France sur l'économie de l'innovation. Ils pourraient ainsi répondre facilement à la question suivante : « Qui a dit : l'innovation est à l'origine d'une croissance de long terme ? -Nicolas Rousselet (réponse A) -Joseph Schumpeter (B) -Joseph Staline (C) » Gaspard Koenig Dans les Echos Chômage, précarité et dépendance sont le triptyque auquel nous les jeunes semblons être destinés. C’est en tout cas le fatalisme dans lequel nous confortent ceux qui nous gouvernent et dont les réformes ciblent prioritairement les seniors, cœur de leur électorat. Le résultat est sans appel, la génération Y, qui est celle de la créativité, du numérique et de l’humanisme est aussi celle qui est la plus abîmée. Un déclassement bien présent Ces dernières semaines, les études se sont multipliées pour essayer de cartographier la jeunesse. L'étude du Pew Research Center nous apprend que le salaire médian des jeunes Américains a baissé de 11 % en 35 ans, quand celui de leurs seniors a bondi de 37 % sur la même période. En France, selon une étude de l'INSEE datant de juin dernier sur la situation sociale des jeunes, notre salaire moyen est de 1060 EUR, soit 75 EUR de moins que le SMIC et exactement deux fois moins que les 2125 EUR perçus par la population global. Il y aujourd'hui 40 millions de jeunes de l'OCDE qui sont au chômage. En France 1 jeune sur 6 est un NEET - une nouvelle comptabilité qui dénombre ceux qui ne sont ni en formation, ni emploi, ni en études - et dispose donc d'un aller simple pour la précarité sans passer par la case rebond ou seconde chance. Une jeunesse surendettée Et comme si cela n'était pas suffisant, le FMI vient de dévoiler que la dette des états équivaut à 225 % du PIB mondial. En France nous pouvons nous réjouir, elle n'est que de 98,4 % selon l'INSEE, soit juste 359 jours de création de richesse nationale. Ce n'est pas très grave, car ceux qui sont les payeurs ne sont pas les débiteurs, c'est la magie de la dette publique, " je dépense et tu rembourses, mon enfant". Herbert Hoover avait tout compris, " bénis soient les jeunes, car ils hériteront du déficit budgétaire de l'État". Un héritage qui se matérialisera sûrement par l'absence d'État providence et de protection sociale dont les générations précédentes ont usé et abusé hors de la raison. "Tant pis, nos enfants paieront" titrait François Lenglet dans son dernier ouvrage, mais c'est sûrement le crédo qui a dû animer pendant nos années nos aînés. Une précarité de plus en plus présente chez les jeunes " Ce n'est pas grave, tu feras des études supérieures pour t'en sortir". C'est vrai que c'est utile de chercher à se différencier quand on a comme objectif de diplômer 80 % d'une classe d'âge pour se rapprocher des standards de nos voisins. Le diplôme ne protège aujourd'hui plus de la précarité : la moitié des jeunes de moins de 30 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 10 % des SDF sont titulaires d'un grade de l'enseignement supérieur selon la dernière étude de l'INED et de l'INSEE . Une étude qui a d'ailleurs fait les gros titres pendant quelques heures avant d'être inévitablement bâillonnée par le cambriolage de Madame Kardashian. Pour enrayer la crise du logement chez les jeunes, le gouvernement avait pourtant lancé en 2012 un plan de construction de 40 000 logements à destination des étudiants. À 7 mois de la fin du mandat, seuls 67 % des logements sont construits. En voyant cette situation, on peut comprendre les derniers résultats du baromètre de la DREES parus en août 2016, qui nous apprennent que 44 % des 18-24 ans jugent qu'ils vivent moins bien que leurs parents à leur âge. Les espoirs déchus de la jeunesse Pourtant nous avions cru à des jours meilleurs. " Si je suis élu, un jeune vivra mieux en 2017 qu'en 2012" était une promesse à laquelle de nombreux jeunes ont cru, suffisant pour amener 53 % d'entre eux à voter pour ce candidat. 4 ans plus tard, 25 % d'entre nous sont au chômage - 3 points de plus qu'en 2012 - quand seulement 7 % des jeunes actifs allemands le sont. La seule réponse qu'on nous donne aujourd'hui est : c'est la faute à " pas de bol". Pour lutter contre ce fléau que représente le chômage, les sénateurs ont proposé, dans l'indifférence la plus totale, la création d'un nouveau contrat jeune . Il prévoit d'allouer l'enveloppe prévue pour la création du RSA jeune - évaluée entre 4 à 7 milliards - en baisse de charges pour ceux qui emploieraient un jeune de moins de 25 ans. Sans condition de qualification ou secteur d'activité, ce contrat ne pourra pas dépasser 15 heures de travail hebdomadaire. Une bonne initiative pour une fois de vouloir réformer structurellement le marché de l'emploi des jeunes plutôt que de vouloir utiliser l'opiacé le plus répandu de notre époque : la dépense publique. Mais il y a fort à parier que cette proposition sera retoquée par l'Assemblée nationale et le gouvernement, ce dernier ne voulant pas s'infliger le spectre d'un CPE bis à 7 mois de l'élection présidentielle. Ne pas attendre le changement, mais le provoquer

Il n'y a plus qu'à espérer que notre génération, contrairement aux anciennes jeunesses, ne se résigne pas, mais se révolte. Malheureusement, cette révolte ne prend pas aujourd'hui la bonne forme : 30 % des jeunes votants se tournent vers le FN, preuve de l'ampleur de leur désespoir. Mais c'est plus le signe d'un ras-le-bol conjoncturel lié au désespoir du déclassement, que d'une adhésion perpétuelle. Notre génération doit se préparer à être actrice de la révolution numérique et citoyenne qui approche, car nous sommes les plus à même de la comprendre et de l'accompagner. La transformation de notre société est indéniable. Mieux redistribuer la parole citoyenne, profiter du numérique pour faire évoluer notre rapport au travail et gommer les inégalités, adapter notre système de protection sociale ou encore changer de logiciel politique sont autant de défis qui nous attendent et que nous devons provoquer par la révolution qui s'annonce. C'est à cette condition que nous pourrons "renverser la table", rebattre les cartes pour réorienter le jeu et résorber la situation que nous dénonçons. Mais si nous nous faisons aussi confisquer cette révolution par nos aînés, nous n'aurons plus qu'à espérer que jeunesse se passe vite, pour arriver dans une classe d'âge où nous serons plus confortablement installés et où la précarité pourra plus difficilement nous atteindre. Ce jour-là nous n'aurons plus grand intérêt à changer quoi que ce soit dans ce monde, et pour garder nos acquis nous devrons juste nous contenter de répéter à nos enfants "Sois jeune et tais-toi". Erwann Tison Le regard d’un expatrié La France est le plus révolutionnaire des pays conservateurs. C'est un frondeur paralytique. Nos archives regorgent d'analyses perspicaces de nos défaillances, de propositions ingénieuses destinées à y remédier. Les analyses ont presque toutes été applaudies ; les propositions n'ont presque jamais été appliquées. Jean-François Revel, Le Voleur dans la maison vide, 1999 ***** A chaque tentative de réforme, la rengaine habituelle. Grèves, blocages, crise sociale, vidéos chocs du Petit Journal. Du moins c’est l’impression que la France donne, et que les Français se donnent. D’où la sempiternelle question : la France est-elle irréformable ? La question sonne creux, mais n’appelle pas à une réponse unilatérale. Au contraire, voyons la comme un problème ouvert et constatons l’étendu des thématiques qu’elle véhicule. Le prisme de la loi Travail n’est-il pas une formidable occasion de mettre en perspective les difficultés politiques, sociales et même – osons-le – philosophiques de la France ? Du bien-fondé de la Loi El Khomri Sur toutes les lèvres, la loi Travail, dans tous les débats, son article 2. Penchons-nous sur cette boite de Pandore comme seule la politique française semble pouvoir nous offrir. Loin de moi l’envie de décortiquer chacun de ses articles – même si cela devrait être le premier réflexe de tout citoyen digne de ce nom. Car c’est au-delà de son contenu que la loi Travail fait rage. Et si elle fait l’objet de tels affrontements idéologiques, semblant cristalliser le mal démocratique contemporain, c’est bien parce qu’elle s’inscrit dans un domaine, le droit du Travail, où plus que jamais, la solution n’est jamais ni toute blanche ni toute noire, où toute position catégorique est très vite rattrapée par la réalité. Historiquement, la législation du travail est en effet ambivalente, en ce qu’elle a toujours consisté en la recherche d’un équilibre entre d’une part la protection des travailleurs et d’autre part l’efficacité économique[i]. Et cette recherche permanente de l’équilibre est bien la preuve que celui-ci n’est pas jamais atteint. Pourquoi ? « Parce que le monde bouge » - tout simplement - parce que les entreprises sont les laboratoires de bouleversements infinis, à la merci de mutations économiques mondialisées et de progrès technologiques permanents. A l’aube du XXIe siècle, la France a misé sur le découpage du gâteau “temps de travail disponible” en tranches sécurisées de 35h par travailleurs. L’intention est louable : tout le monde a sa part - celle-ci et protégée et stable - et personne n’est surexploité. Mais le constat est sans appel : l’économie française, aux proies a une concurrence mondiale toujours plus sévère, tourne au ralenti, et compte 5M de chômeurs. L’échec est retentissant, car le point d’équilibre n’est pas atteint : la balance penche du cote du droit des travailleurs, trop protégés, au détriment d’entreprises à l’efficacité minée, et qui n’osent plus embaucher. En somme, dans le domaine de l’emploi, la France a préféré la qualité à la quantité. Les chômeurs sont ainsi victime de l’effet Matthieu : “À celui qui a, il sera beaucoup donné ; mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris”. En d’autres termes, ceux qui ont un emploi ont eu les 35 heures et les RTT, mais les chômeurs guère d’embauches, ce qui était pourtant le but initial de la loi Aubry. [i] Les illustrations de cette ambivalence sont multiples dans l’histoire. On peut par exemple prendre la loi Waldeck-Rousseau de 1884 reconnaît l’existence des syndicats, mais oblige ces derniers à déposer leurs statuts en préfecture :” un moyen simple pour avoir les adresses des responsables syndicaux en cas de débordements” ou encore l’indemnité de fin de contrat de 10 % due à l’échéance d’un CDD: bénéfice pour l’employé et “incitation à aller jusqu’au bout du contrat : ce qui est une sécurité pour les employeurs”. A lire au passage l’itw de Jean-Emmanuel Ray, professeur a Université de Paris I-Sorbonne: http://www.lenouveleconomiste.fr/jean-emmanuel-ray-universite-de-paris-i-sorbonne-la-loi-travail-opere-un-bon-equilibre-entre-droit-du-travail-et-droit-a-lemploi-mais-passe-un-peu-vite-sur-les-effets-du-tsunami-numeriq-30308/ Les maux de l’économie française uniquement le fait des 35h ? Non, bien évidemment : les 35h ont été l’objet de plusieurs ajustements, et il faut souligner que les Français sont dans la moyenne du temps de travail hebdomadaire et annuel européen, ses salariés travaillant notamment davantage qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, avec une des plus fortes productivités du vieux continent[i]. Ainsi les 35h ont surtout une valeur symbolique, mais elles révèlent un paradigme malsain dans la législation française du travail. A ce sujet, Jean Tirole, lauréat du prix Nobel en d’économie 2014, rappelle dans Economie du bien commun : « Les économistes ne prennent jamais parti sur la question de savoir si l’on devrait travailler 35, 18 ou 45 heures par semaine. En revanche, la thèse selon laquelle réduire la durée du travail, avancer l’âge de la retraite, bloquer l’immigration ou adopter des mesures protectionnistes créera des emplois pour les autres n’a aucun fondement, ni théorique ni empirique.” Un autre élément clé sur lequel Tirole s’attarde dans son ouvrage est l’obsolescence de notre contrat de CDI à la française. Trop protecteur, il permet d’expliquer le fait que la grande majorité des emplois crées en France soient des CDD : 85% en 2013 (90% si l’on ajoute l’intérim), contre 75% en 1999. Or, bien que le CDD ne convienne ni à l’employé ni à l’employeur, il n’est que très rarement (cf chiffre ci-dessus) converti en CDI, contrat qui est à l’opposé en terme de protection : « (…) l’employeur est très fortement incité par la réglementation à ne pas le prolonger, même si la personne employée a donné satisfaction. De fait, au sein de l’Europe, la France est le pays où la transition d’un contrat temporaire vers un contrat stable est la plus faible. » Ainsi, on peut voir d’un bon œil la loi El Khomri, qui prévoit un allègement du droit de licenciement pour redonner aux patrons le gout du CDI, et réduire la crainte d’une embauche à durée indéterminée. Ayons conscience que notre législation ne fonctionne pas, et qu’une reforme mérite d’être tentée. Aujourd’hui ce sont des millions chômeurs qui frappent à la porte du monde du travail, et sont contraints de profiter (avec plus ou moins de bonne volonté, peu importe) des services d’un Etat Providence toujours plus endetté. D’aucuns pourront prendre les même chiffres, et conclure le contraire ; vanter les mérites de nos 35h et de notre CDI à la française. On ne le répètera jamais assez, il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. Mais cet effrayant contingent de sans-emplois est une donnée qui interpelle forcement. Tendances mondiales Certains esquivent la nécessité de réforme en soulignant le caractère trompeur du plein emploi allemand et américain. En effet, en Allemagne comme aux US, les chiffres de l’emploi occultent la réalité précaire des millions de travailleurs aux petits boulots sous-rémunères et très peu protégés (moins encore que nos CDD français) – réalité qui se traduit par un mécontentement électoral paradoxal au vu de la bonne santé économique de ces pays. Mais ne préférions-nous pas inclure tout le monde dans notre monde du travail, quitte à offrir des boulots moins précaires à certains ? La question mérite d’être posée - mais elle semble réglée d’avance ne France. Emplois low-cost vs chômage, c’est pourtant débat incontournable aujourd’hui, que le dernier rapport de l’OCDE tranche avec conviction : les pays de l'OCDE doivent cesser se soucier de l'inégalité des rémunérations et se focaliser sur le fait que plus de travail implique plus de rémunérés. Dans un premier temps, tout doit être ainsi fait, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne, pour faire baisser le chômage, quitte à offrir des rémunérations plus basses. Et ce n'est qu'une fois que le chômage a baissé que l’on doit se préoccuper d'augmenter les rémunérations. Pour rappel, la Grande-Bretagne, satisfaite de son taux d’emplois, a introduit cette année un salaire minimum élevé pour tous les travailleurs de plus de 25 ans : 7.20 livres sterling par heure, soit 9.25 euros, avec un projet d’augmentation de 60% d'ici 2020 à 9 livres sterling de l'heure, soit 11.50 euros, largement au-dessus des 9.67 euros de l'heure en France… Une réussite à faire pâlir de jalousie tous nos décideurs politiques. Prenons également conscience qu’au-delà du débat low-cost vs chômage, le sujet de préoccupation mondial est aujourd’hui le phénomène d’uberisation qui touche nos économies et nos travailleurs. De toute évidence, nos législations et nos concepts salariaux issus de la seconde révolution industrielle ne sont plus adaptés à cette nouvelle donne des emplois numériques. Et il appert que c’est à notre langage juridique de se reconstruire et de se conformer - plutôt que d’appliquer notre grille de lecture obsolète et de dénaturer une tendance inexorable. A ce sujet, loi du travail ne va pas assez loin, en se limitant à la création compte personnel d’activité (CPA), embryon de protection sociale moderne qui protège les personnes et non plus les statuts (salariés, indépendants)… à suivre, en somme, mais à souligner. [i]http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/18/la-france-pays-ou-l-on-travaille-le-moins_4489150_4355770.html  Pourquoi tant d’émoi ? En résumé, la Loi Travail, qui fait le constat des dysfonctionnements de notre marché du travail et tente de se rapprocher du point d’équilibre protection-emploi, semble faire preuve de bon sens. Notre législation pèche par une protection excessive des salaries, le gouvernement tente donc de redresser la barre vers plus d’efficacité économique – avec beaucoup de retards sur ses voisins européens, et beaucoup de concessions aux frondeurs de son propre camp. Pourquoi alors tant d’émoi ? Peut-on y voir un manque de compréhension réelle du sujet par la majorité de la population[i] ? Peut-être. Au passage, il convient de déplorer l’absence de toute intention pédagogique du gouvernement – nous y reviendrons. Là où le bât blesse, c’est qu’on voit bien que la législation du travail est, en filigrane, un affrontement entre une conception libérale et une conception socialiste du droit. Ainsi, la réduction du problème à l’affrontement primitif de ces deux conceptions - renforcée l’impartialité des discours politiques partisans - est aisée, et fait des dégâts. Mais n’est-ce pas un mal commun à tous les régimes démocratiques ? Le peuple gouverne, or le peuple est mal informé, il est versatile et cède à la démagogie, au péril du savoir et de la raison… Sempiternelle thématique de philosophie – je me garderai de vous ressortir l’argumentaire de Platon ou d’Aristote, pour me contenter de cette citation de Churchill : « la démocratie est le pire régime politique, à l’exception de tous les autres ». Mais si la démocratie française n’a pas le monopole de l’immobilisme – gardons par exemple en tête le shutdown américain de 2013 – elle semble donner l’impression, de l’intérieur comme depuis l’étranger, d’être la pire. Permettons-nous de droper le name d’Hubert Védrine, qui déplorait en 2013 (dans le cadre de la promotion de son livre) : « Je suis français par toutes mes fibres. Mais, à force de parcourir le monde, de l’analyser, d’agir par le pouvoir ou l’influence, de comparer, je suis devenu de plus en plus consterné par les blocages français et désolé de leurs conséquences sur la France ». Pourquoi une telle impression d’immobilisme en France ? Au-delà du mécanisme d’un ressenti peut-être erroné, deux éléments de réponses font de sens à mes yeux. L’un est indémontrable, totalisant, et donc bourré de stéréotypes : les Français détestent l’autorité – et par extension les élites. L’autre, plus concret, est un constat sans prétention sur notre horizon politique : les frontières des groupes politiques français sont obsolètes. Un spectateur engagé [i] Et dont l’amateurisme de cet article n’est que la parfait illustration "Une partie du monde semble embourbée dans une croissance faible voire négative. Heureusement, les facteurs freinant l'économie ne sont pas tous hors de contrôle."

Une grande partie du monde (notamment le monde développé) est engluée depuis quelques années dans une croissance faible et une baisse du PIB, au point que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'un état semi-permanent qui est en train de s'installer - ce que l'on peut qualifier de «stagnation séculaire 1» ou SS1. C'est sans doute le cas, mais s'en tenir là est insuffisant et n'a donc qu'une utilité limitée. Plusieurs facteurs sont susceptibles de freiner la croissance et ils ne sont pas tous hors de notre contrôle. Il faut évidemment prendre en compte le fait que nombre d'obstacles qui s'opposent à la croissance sont difficiles si ce n'est impossibles à éliminer à court terme sans menacer la stabilité à long terme. C'est la persistance de cette situation qui est à l'origine de la SS1. Une conjonction de facteurs négatifs Le premier signe de la SS1 est en rapport avec l'innovation technologique. Si comme le soutient l'économiste Robert Gordon, nous sommes dans une phase où cette dernière n'améliore pas beaucoup la productivité, le potentiel de croissance à long terme s'en trouve limité. Même si le rythme de l'innovation n'a pas trop baissé, ou s'il s'accélère à nouveau prochainement, l'adaptation structurelle et les changements de comportement nécessaires pour bénéficier des gains possibles de productivité prendront du temps. La SS1 tient aussi à l'impact des incertitudes (quant à la croissance, à la sécurité de l'emploi, aux réglementations et à toutes les évolutions qui pourraient affecter ces facteurs) liées à l'investissement et à la consommation. Les gens ne savent tout simplement pas si les pouvoirs publics vont prendre des mesures pour combattre les pressions déflationnistes, s'opposer à la montée des inégalités et à la fragmentation sociale et politique et pour restaurer la croissance et lutter contre le chômage. L'investissement privé est à la baisse dans de nombreux pays, le dernier en date étant la Chine, et l'on ne sait comment la demande va évoluer. Il en est de même des dépenses des ménages, surtout dans les pays avancés où toute une partie de la consommation n'est pas indispensable (par exemple le remplacement des produits de consommation durables, les voyages, les sorties au restaurant). Etant donné le temps qu'il a fallu aux Etats-Unis pour se redresser après la Grande dépression (jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'une grande partie de la demande émanait de l'Etat), il ne faut pas s'attendre à une inversion prochaine de cette tendance. La dette est le troisième signe de notre embourbement dans la SS1. Les ménages, les entreprises, les institutions financières et les Etats sont confrontés à des contraintes budgétaires, ce qui les conduit à freiner leurs dépenses et leurs investissements et à épargner davantage - avec pour effet l'apparition d'un environnement hautement déflationniste. Bénéfique à long terme, une politique de soutien au désendettement et à l'assainissement du bilan (la reconnaissance des pertes, la réduction de la valeur des actifs et la recapitalisation des banques) a un coût immédiat. Redresser le bilan prend du temps, surtout pour les ménages, et à court terme freine la croissance. Des mesures possibles en faveur de la croissance La situation n'est peut-être pas aussi sombre qu'il y paraît, car une série de mesures pourrait peu à peu doper la croissance et améliorer sa qualité. Cela montre que nous sommes semble-t-il confrontés à un deuxième type de stagnation séculaire - appelons la SS2 - qui tient à notre réticence ou à notre incapacité à appliquer ces mesures. L'une des principales serait de combattre la montée des inégalités . Il est sans doute difficile de contrer efficacement ses causes - notamment la mondialisation et les progrès de la technologie digitale - mais il est possible d'y remédier par un processus de redistribution reposant sur la fiscalité et la protection sociale. Lorsqu'une économie est en restructuration, tous ceux qui en ont besoin doivent pouvoir bénéficier d'une reconversion professionnelle afin de s'adapter aux changements. Il faut aussi repenser la politique monétaire sur laquelle repose une grande partie du fardeau du redémarrage depuis la crise économique de 2008. Des années de taux d'intérêt extrêmement bas et de relâchement monétaire à grande échelle n'ont pas réussi à relancer suffisamment la demande agrégée, et encore moins à réduire significativement les tendances déflationnistes. Augmenter unilatéralement les taux d'intérêt n'est pas sans risque, car dans un contexte de demande faible, des taux plus élevés attirent les capitaux - ce qui pousse à la hausse le taux de change et en conséquence freine les exportations. C'est pourquoi les dirigeants des pays avancés devraient envisager de contrôler d'une manière ou d'une autre leurs comptes de capitaux (à l'image des pays émergents qui réussissent), ce qui faciliterait l'adoption de mesures prises en toute indépendance et mieux adaptées pour sortir de la répression financière. Un troisième axe consisterait à utiliser davantage l'outil budgétaire, principalement en matière d'investissement dans le secteur public. L'Europe en particulier paye un prix élevé pour ne pas l'avoir fait - une décision qui tient au caractère impopulaire de la dette et des transferts budgétaires. Fait dans de bonnes conditions, le recours au bilan des fonds de pension et desfonds souverains permettrait de financer l'investissement. De nombreux autres domaines, suivant les pays, mériteraient d'être réformés. Il s'agit essentiellement de la fiscalité, de l'utilisation des fonds publics, de la structure des marchés de produits et des marchés de facteurs de production et du manque d'adéquation entre le rayon d'action des institutions financières internationales et la capacité des Etats à intervenir en cas de difficultés financières importantes. Du fait de la SS1, il est difficile de remédier à la SS2. Il semble que même une politique énergique tant au niveau d'un pays qu'au niveau international ne permettra pas d'éliminer le risque d'une demande et d'une croissance insuffisantes sur une longue période. Pour autant, il n'y a aucune raison de retarder l'application de mesures qui pourraient avoir un impact. De même que notre politique passée a favorisé l'émergence de la SS1, notre politique actuelle, si elle écarte les mesures destinées à combattre la SS2, pourrait conduire à une situation beaucoup plus difficile demain. Cet article est publié dans le cadre du Project Syndicate, 2016 - Comment combattre la stagnation séculaire Michael Spence, professeur d’économie à la Stern School of Business de l’université de New York Nouvel eldorado du Moyen Orient du troisième millénaire pour les uns, mirage économique, ville artificielle et épicentre des travers du système consumériste capitaliste pour les autres : Dubaï est une ville qui fait parler d’elle notamment en raison de son développement exceptionnel sur le plan international. Ce développement qui a fait abstraction dans un premier temps des préoccupations écologiques tend à rectifier la donne depuis quelques années au point de vouloir devenir un modèle mondial d’innovations en matière environnementale. Mais Dubaï peut elle devenir un disciple de l’écologie ? Une métropolisation incontournable en devenir … Ancien port de pécheurs, Dubaï a bénéficié d’un développement fulgurant ces vingt dernières années sur tous les plans mais elle a fait preuve de pragmatisme et de bon sens à l’aube du XXIe siècle. La région bénéficie de ressources considérables en hydrocarbures qui représentent 25% du PIB du pays en 2012. L’émirat de Dubaï, pour éviter que cette prospérité ne soit qu’un phénomène éphémère, a décidé de multiplier les investissements - notamment immobiliers - et s’est engagé pleinement dans la mondialisation en se spécialisant dans le commerce et le tourisme intimement liés qui ont pour but de favoriser l’afflux de touristes et de travailleurs expatriés. Elle est aujourd'hui considérée comme la capitale démographique et économique du pays et comme une métropole incontournable du Moyen Orient. Ayant accueilli 11,6 millions de touristes en 2014, elle s’est fixée comme objectif d’en recevoir 20 millions d’ici 2020. Le gouvernement s’efforce d’attirer capitaux et entreprises tout en maintenant une politique de grands travaux afin de soutenir le développement rapide de la ville. Preuve de son dynamisme impressionnant, son aéroport est devenu le plus grand hub en nombre de passagers internationaux, devant l’aéroport de Londres, avec 70,5 millions de passagers en transit en 2014. Dubaï est une ville qui se veut futuriste. En adéquation avec cette ambition de métropole mondiale, la ville accueillera l’Exposition Universelle de 2020 avec comme thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». En effet, Dubaï se veut à l’image de la ville du futur et pourrait bien être considérée comme telle à bien des aspects. Dubaï jouit en effet d’une société cosmopolite dont la population est composée essentiellement d’étrangers qui profitent de la prospérité économique de la région. C’est une ville qui bénéficie d’une situation géographique idéale. Elle se situe sur les rives du Golfe Persique entre la Mer Méditerranée et l’Océan Indien : Carrefour au coeur d’une région en pleine croissance qui profitera sans nul doute de la réouverture de l’Iran. Elle jouit d’un climat ensoleillé où il fait bon vivre avec des infrastructures modernes. D’ailleurs, c’est par ses projets tous plus grandioses les uns que les autres que Dubaï fascine et attire l’attention. Elle est aujourd'hui considérée comme un grand musée d’architecture contemporaine à ciel ouvert avec les 278 gratte-ciels qui composent la ville en 2015 et qui ne cessent d’augmenter. Parmi ces ouvrages : la Burj Khalifa - la tour la plus haute du monde - culmine à 828 mètres, le Burj Al Arab, considéré comme l’hôtel le plus luxueux du monde mais encore le projet pharaonique de Palm Jumeirah visible depuis l’espace. Ce feu d’artifice visuel est une stratégie bien rodée de l’émirat. Comme l’illustre l’anthropologue urbain Mike Davis dans son livre Le stade Dubaï du capitalisme publié en 2007 où celui-ci démontre que pour devenir ce que Dubaï est devenu, la ville et ses dirigeants ont compris que « l’émirat devait constamment aspirer à l’excès visuel et urbain” au point que certains parlent de ces différents projets comme de la folie des grandeurs. Dernier en date : celui de la construction d’une montagne dans le but de provoquer une accroissement des précipitations. Cette volonté à outrance de construire des projets surdimensionnés qui veulent véritablement dompter et faire abstraction des forces de la nature ne fait pas apparaitre Dubaï comme ville artificielle peu respectueuse de l’environnement et en discordance avec les enjeux du réchauffement climatique.  Une métropole à l’avenir incertain : une transition écologique crédible ? Dubaï est le théâtre de projets tous plus grandioses les uns que les autres, elle concentre à elle seule le quart des grues que l’on trouve sur Terre, preuve de son dynamisme malgré la crise qui l’a durement frappé en 2008-2009. Mais il est à se demander si ces projets, certes alléchant sur le papier, sont durables ou si ce paradis pourrait tout simplement s’effondrer au moindre déclin. L’exemple flagrant étant celui du projet The World au coup exorbitant de plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui a souffert de cet essoufflement au point que les travaux ont ralenti, stoppé et trouvent aujourd'hui difficilement vendeur. Dubaï se veut être LE paradis sur terre, une ville modèle et repousser les limites du possible à son paroxysme mais un certain nombre de personnalités et d’ONG s’élèvent contre l’artificialité de la ville, celle-ci faisant abstraction des différentes - et nombreuses - contraintes naturelles de la région. En effet, nombres de ses projets ne prennent ni en compte l’environnement dans lequel ils sont (climat désertique, pauvre en eau, région sismique, tempêtes de sable) ni le respect de l’environnement et insidieusement la lutte contre le réchauffement climatique qui fut le point sur lequel les Etats se sont entendu au cours de la COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015 et dont les Emirats Arabes Unis sont signataires. Les exemples de ces excès et dérives sont nombreux : la construction de terrains de golf dans toute la ville pour satisfaire les besoins de leur clientèle d’affaires fortunée, terrain consommant des quantités astronomiques d’eau et qui demandent un entretien constant au vu des températures qui peuvent monter jusque 50°C. Autre ouvrage insolite : celui de la construction en 2005 d’une station de ski en plein centre de Dubaï, également énergivore puisqu’il faut 700 000 kilowatts-heure d’énergie pour abaisser la température du désert à la piste de ski. Comme le dénonce le défenseur de l’environnement Yann Arthus Bertrand dans son documentaire audiovisuel Home (2009), il est inquiétant de voir que les multiples gratte-ciels de Dubaï ne sont dotés nullement de panneaux solaires alors que la ville bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, et ce toute l’année. Ainsi, pour alimenter en eau et en énergie la ville qui grossit de façon exponentielle, Dubaï continue d’être très dépendante des énergies fossiles, ce qui peut apparaître paradoxal quand on sait qu’elle ne disposera plus de pétrole dans 20 ans. Outre cette erreur de politique énergétique décisive, Dubaï consomme, et elle consomme beaucoup. Son bilan carbone dépasse largement celui de la majorité des pays occidentaux : chaque habitant des É.A.U. consomme en moyenne 17 000 kWh/an d'électricité et 219 000 litres par an d'eau, soit plus qu'un Américain moyen (qui lui consomme déjà beaucoup trop) Le gaspillage en eau, en électricité est alarmant, d’autant plus que le recyclage est rare dans cette région, ce qui entraîne comme conséquence des pollutions multiples de l’eau, du sol et de l’air. Dubaï est donc rattrapée par les problématiques environnementales que rencontre la plupart des grandes métropoles :

Dubaï se trouve face à plusieurs défis qui conditionneront sa pérennité : Engager des politiques environnementales courageuses est primordial pour que son avenir soit assuré. Des initiatives sont prises et portent déjà leur fruit avec des tentatives de reconstitution d’un écosystème maritime au sein de ses différents ouvrages. Pour preuve, l’organisation écologique WWF a annoncé que cinquante espèces de poissons et douze de corail vivent maintenant à l'intérieur et autour des digues de Palm Jumeirah, qui ont elles-mêmes attiré plusieurs populations d’espèces maritimes. Sur le plan énergétique, elle doit faire en sorte d’être moins dépendante des énergies fossiles et développer le secteur des énergies renouvelables en exploitant sa situation climatique et géographique. Dubaï mène, au même titre que les autres pays de la planète, sa transition écologique : l’émirat s’oriente vers des pistes alternatives à ces énergies vouées à disparaître. Le pays accueille le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et s'est doté d'un ministère de l'écologie préparant la transition vers l’après-pétrole. Elle est en train de construire une centrale nucléaire pour moins dépendre du pétrole et s’est fixée comme objectif d’assurer 15% de sa production électrique par du solaire photovoltaïque, synonyme d’efforts de la part de régions récalcitrantes à utiliser ces énergies sachant que les recettes du pétrole sont maintenant pour partie investies dans le solaire et l’éolien. Enfin, l’organisation de congrès et salons au Emirats témoignent de la crédibilité de l’engagement de ce pays dans un avenir durable et respectueux de l’environnement à l’instar du BIG 5 show qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain réunissant les grands acteurs internationaux de la construction et qui abordera notamment les futures technologies de l'eau et de l'environnement, de l'air conditionné et de la réfrigération. Des efforts louables mais un modèle à repenser.

En dépit de ces améliorations nombreuses et prometteuses, Dubaï continue d’assurer la promotion d’un système consumériste exacerbé basé sur la nécessité d’une croissance forte et continue alors que les pays de la planète devront à l’avenir se contenter d’une croissance faible. Le Dubaï Mall - plus grand centre commercial du monde et ouvert en 2008 - ou encore la construction d’une seconde piste de ski dans les années à venir ne font que corroborer ce double jeu auquel s’affaire la ville, tiraillée en son désir de croissance rapide et rayonnement international et sa volonté d’innover en matière écologique. Ainsi, Dubaï devra nécessairement pallier à ce paradoxe qui l’empêche d’être un modèle à suivre à travers le monde dans ce domaine. Si les efforts entrepris en guise d’infrastructures « vertes » sont réels, ils restent dérisoires au vu de ses actions et de ses politiques actuelles. Il est compréhensible et naturel que Dubaï souhaite adopter un modèle capitaliste qui a effectivement fonctionné dans les pays industrialisé. Cependant, la ville doit prendre conscience des enjeux planétaires du XXIe siècle et adopter des habitudes conforme au respect de l’environnement pour assurer la pérennité d’une ville fascinante telle que Dubaï. Si cette transition écologique est menée rapidement et efficacement, alors l’avenir de l’émirat et de la ville n’en sera que meilleur. CLEMENT HAOUISEE Bruxelles sanctionne ses membres ibériques pour déficits excessifs...18 jours après le Brexit7/13/2016 Après la commission européenne le jeudi 7 juillet, le conseil ECOFIN vient de confirmer ce mardi 12 juillet que le Portugal et l’Espagne sont en situation de “dérapage budgétaire excessif”. La commission européenne dispose maintenant d’un délai légal de 20 jours pour définir le montant de leur amende, qui oscillera entre 0.05% et 0.2% de leur PIB. Depuis l’adoption du pacte de stabilité et de croissance au conseil européen d’Amsterdam en juin 1997, les Etats membres de l’Union Européenne doivent appliquer la fameuse règle budgétaire suivante : ne pas avoir un déficit supérieur à 3% du PIB et ne pas dépasser un stock de dette de 60% du PIB. Ces hypothèses vont de pair avec une cible d’inflation à 2%. Ces conditions devaient permettre aux Etats de l’Union Européenne d’être en situation d’équilibre budgétaire en 2004, pour préparer au mieux la future union monétaire européenne. Des effets positifs oui, mais une crédibilité à asseoir 20 ans et une grave crise économique plus tard, le déficit public de l’Union Européenne est de 1,9% du PIB européen, quand il était de 4,1% en 2011. Cette année là, 24 pays étaient concernés par cette procédure. Ils ne sont aujourd’hui plus que 4 mauvais élèves en plus des 2 pays de la péninsule ibérique : la Grèce, la Croatie, le Royaume Uni, et bien entendu… la France. Si aucun pays n’a jamais été sanctionné depuis la mise en place du pacte de stabilité et de croissance, cela pourrait rapidement changer. Wolfgang Schäuble et Jeroen Dijsselbloem respectivement ministres des Finances de l’Allemagne et des Pays-Bas, à l’instar du commissaire européen des finances Pierre Moscovici ont appelé leurs homologues européens à confirmer les sanctions pour asseoir la crédibilité du pacte. Car il s’agit bien là du nœud gordien du problème, ce pacte ne dispose que d’une crédibilité bancale, étant vu comme un outil bureaucratique d’ingérence budgétaire auprès des Etats. Ce n’est pas pour rien que ce pacte a été réformé et amendé à tout va depuis 2011, que ce soit par la mise en place d’un calendrier d’analyse des budgets nationaux accompagné de recommandations économiques, appelé le « semestre européen » ; ou par un arsenal législatif punitif composé du “Six-pack” et plus récemment du “Two-pack”. L’Union Européenne fait le maximum pour crédibiliser ses outils budgétaires, sans quoi aucun pays ne respectera les cibles de 3 et 60. La règle que les économistes appellent règle du “débordement” montre que les Etats évoluant au sein d’une même zone sont affectés de manière négative par les déficits de leurs voisins. Ne pas respecter une règle de déficit budgétaire commune mettrait donc en danger le pilier le plus important de l’Union Européenne : la coopération économique. Et maintenant la France? Dans ce contexte de redressement européen des finances publiques et de contrôle exacerbé de la part de l’Union Européenne, la réponse de la France a été de s’asseoir sur son plan d’économie de 50 milliards €, de recruter 14.000 fonctionnaires de plus pour 2017 et de multiplier les cadeaux électoraux onéreux. Nous ne pouvons que nous inquiéter du manque de sérieux budgétaire auquel nous sommes confrontés. La Cour des Comptes l’a répété au début du mois de juillet, la France ne parviendra pas à ses objectifs de réduction des déficits pour 2016 et 2017. Pire encore, les nouvelles dépenses engagées, le manque de réformes structurelles et une potentielle hausse des taux d’intérêt de la dette française pourraient faire exploser nos déficits et notre dette publique, ce qui nous exposerait à une sanction de la part de Bruxelles. Ne pas se cacher derrière Bruxelles pour justifier notre manque de courage réformiste Néanmoins, les réformes nécessaires pour le retour à notre équilibre budgétaire semblent loin d’être engagées, et des sanctions économiques pour notre laxisme budgétaire semblent inéluctables. La Commission Européenne statuera en novembre sur le cas de la France. Et quand les sanctions tomberont, car sanctions il y aura, il faudra assumer. Et ne pas se cacher derrière le discours europhobe qui fleurit en France depuis des années et qui s’est accentué depuis le Brexit. Même si le timing de la décision de la commission de sanctionner 2 pays affaiblis par la crise 18 jours après le référendum britannique sur la sortie de l’UE peut paraître (très) maladroit et inapproprié, la pire des fautes politiques serait aujourd’hui de rejeter nos fautes sur Bruxelles. Cette facilité politique est de plus en plus explorée par nos représentants, profitant de la méconnaissance des citoyens des institutions européennes pour y rejeter toutes nos fautes. Pointer du doigt l’ingérence de la commission pour cacher notre frivolité budgétaire serait à coup sûr une solution confortable, mais qui constituerait une faute politique grave. Cela viendrait à crédibiliser la litanie nationaliste chantée par les extrêmes europhobes qui dit que tout est de la faute de Bruxelles et que divorcer de l'Union Européenne est la seule solution viable. Oui l’Europe est imparfaite. Oui elle a besoin d’être réformée. Mais non elle n’est pas responsable de notre situation budgétaire. Non elle n’est pas coupable du manque de courage de nos dirigeants. Erwann Tison Mal aimée et mal connue, l’Europe réussit le tour de force d’être à la fois critiquée pour son pseudo ultralibéralisme et sa furie réglementaire. Distributrice de milliards d’euros en subventions et aides diverses, elle n’en est pas moins stigmatisée comme une force d’appauvrissement.