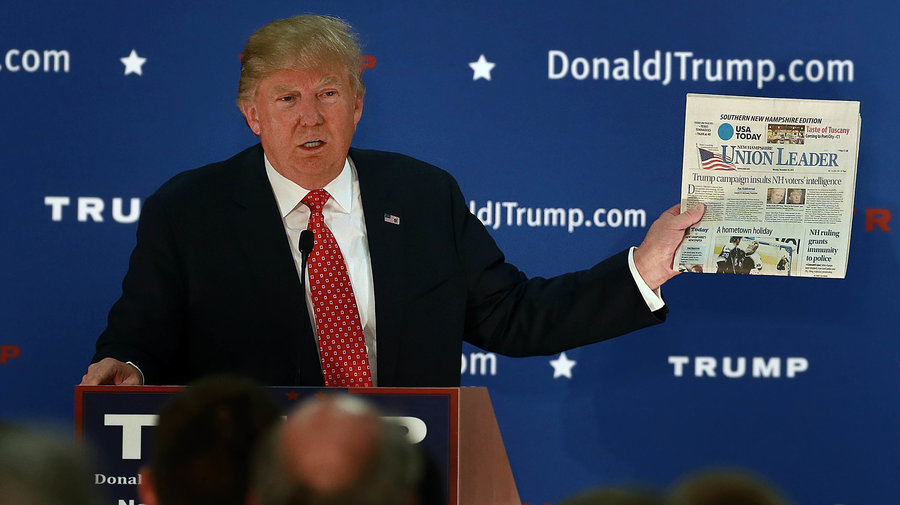

LA VIDÉO DU JOUR : John Oliver explose Trump suite à sa décision de sortir de l'accord de Paris6/6/2017 L’humour pince-sans-rire de John Oliver a encore frappé. Son show satirique hebdomadaire diffusé sur la chaîne américaine HBO, Last Week Tonight with John Oliver, s’attaque cette fois au retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, décidé la semaine dernière par le Président américain Donald Trump. Au-delà des gags brillantissimes, le comédien et ses équipes se sont attelés à un admirable travail de fact-checking et d’explications claires, précises et sans appel. À voir d’urgence : le génie humoristique de John Oliver, allié plus que jamais à un journalisme intransigeant, place encore une fois le présentateur au-dessus de la mêlée.

0 Commentaires

Pour la première fois, Marion a déposé sa candidature auprès d'En Marche ! pour les prochaines élections législatives. Même si les résultats viennent de tomber et qu’elle n’a pas été prise, elle raconte ce qui l’a poussée à franchir le pas. À 31 ans, je viens de déposer ma candidature auprès d’En Marche ! pour les législatives. Je suis responsable export dans l’industrie métallurgique. Je suis née à Bourges, et j’ai grandi à la campagne dans un village à cinquante kilomètres de là. C’était un milieu rural avec toutes les difficultés qu’on lui connaît. Ma vie a été assez mouvementée. D’une part avec mon parcours scolaire et d’autre part avec mon parcours professionnel. J’ai commencé par faire médecine, puis des études d’infirmière, pour enfin faire du commerce et me spécialiser dans l’hôtellerie. Maintenant, je travaille pour l’entreprise familiale. Et j’ai décidé de candidater pour me présenter aux élections législatives. En Marche ! n’est pas le premier parti politique auquel j’adhère En 2007, durant la campagne présidentielle, j’étais militante avec les jeunes UMP. Mais au bout de deux ans, je ne me reconnaissais plus du tout dans la façon dont était géré le parti et dans les idées qu’il soutenait comme la Manif pour tous. Ça ne me correspondait plus, alors je suis partie. Économiquement, je me rapproche d’un programme de droite mais socialement, je suis plutôt sur un programme socialiste modéré. J’ai adhéré à En Marche ! peu de temps après sa création en juin 2016. Je n’ai pas adhéré pour le projet ni pour militer, mais plutôt pour suivre et être informée des avancées du mouvement. De toute façon, j’avais un planning très chargé donc je n’aurai pas pu, même si j’en avais eu l’envie. C’était tout nouveau et j’étais curieuse. Emmanuel Macron était un leader que personne ne connaissaient quelques années plus tôt, et surtout, il avait un charisme certain dans sa politique au gouvernement. Ça me ressemblait et il était important pour moi que je puisse me rapprocher de cette volonté pour la France. Dès le début, j’ai cru au changement. Insuffler un peu de jeunesse dans une société peuplée de politiques vieillissants, ça rassure et ça redonne espoir. Je me suis inscrite en toute simplicité Mercredi, j’ai décidé d’envoyer ma candidature, 24 heures avant la clôture des inscriptions. J’y réfléchissais depuis le mois de janvier, mais je n’ai jamais eu le courage. Retournement de situation, ce week-end, j’en avais vraiment envie. Ça fait des années que j’en parle, que j’aimerais beaucoup être députée et je ne voulais pas regretter. Je me suis donc lancée. Le processus de candidature est en ligne. Il y a plusieurs questions. C’est assez rapide, mais c’est quand même trois heures de travail pour remplir correctement tout le dossier. Il y a des questions à remplir sur nos motivations, et sur notre engagement avec En Marche !. Un peu plus loin, il faut un CV et une lettre de motivation d’une à deux pages. C’était un peu comme si on postulait à un job mais ça ne m’a pas choquée, ça m’a rassurée. Certaines personnes se sont quand même plaintes, paraît-il. Je n’ai pas candidaté aux législatives pour rien Il y a plusieurs raisons à ma candidature. D’abord, je me présente dans la région où je suis née et où je travaille. C’est un lieu qui me tient à cœur, mais c’est aussi une région qui a de grosses difficultés. Au niveau des transports, de la santé, de l’éducation, il y a de grands progrès à faire. La sécurité est aussi à améliorer. Il ne faut pas croire qu’il ne se passe rien à la campagne. Au contraire, les forces de l'ordre sont moins présentes. Certains sujets me tiennent vraiment à cœur. J’ai été très présente dans les milieux culturels puisque ma mère a longtemps travaillé dans une salle de spectacle. On a la chance d’avoir une offre culturelle et sportive dans notre région qui est superbe. S’il y a quelque chose qu’on ne peut ne pas reprocher aux différentes personnes qui sont venues chez nous, c’est bien cela. La culture est importante et il faudra pérenniser et poursuivre les efforts dans ce sens-là. Je pense absolument qu’il faut s’attaquer à trois sujets majeurs : les transports, l’éducation et la lutte contre les déserts médicaux. Ici, il faut un an pour avoir un rendez-vous chez l’ophtalmo par exemple. Ma région et la France doivent se relever à tout prix

Nous sommes dans une région centrale qui devrait être attrayante et un atout majeur pour tous les jeunes cadres dynamiques, pour tous les jeunes couples, les familles… pour tous les gens qui ont envie de quitter Paris tout en étant proche de tout, en fait. Ça devrait être une région d’attractivité et aujourd’hui, ça ne l’est pas. On appelle ça un "trou" et je suis dépitée d’entendre les gens qualifier ma région de la sorte. J’ai envie de faire évoluer les choses, participer au changement et réfléchir au niveau national à ce que l’on pourrait faire et modifier dans ce pays pour que ça aille mieux. Les Français sont tristes. J’en ai marre de voir ça et pourtant, j’adore mon pays. J’ai beaucoup voyagé. Je suis allée voir ailleurs ce qu’il se passait, j’ai habité à l’étranger, en Asie du Sud-Est, en Turquie pour le travail... Mais Je trouve que c’est typiquement français d’être triste. J’ai envie de redonner ce sourire au Français. Ils ont le plus beau pays du monde… Ce n’est pas normal ! Cette situation n’est la faute de personne. On ne va pas jeter la pierre sur quelqu’un en particulier. C’est à cause des différentes classes politiques au fil des époques qui n’ont pas su se renouveler comme il le fallait. On nous dit "Liberté, Égalité, Fraternité", mais l’égalité, on la cherche vraiment. On est un pays qui est nivelé par le bas. Qui est morose aujourd’hui ? Ce sont les classes moyennes car on les empêche de s’élever. Malgré ma déception, je continuerai à mener le combat J’ai reçu une réponse, malheureusement elle était négative. Je suis déçue par le résultat mais je n’hésiterai pas à retenter dans cinq ans. Maintenant, j’attends de Macron qu’il ait le courage de réformer. Mais le Front national me fait de moins en moins peur car Madame Le Pen nous a montré de quoi elle était capable au dernier débat… C’était assez risible. Aujourd'hui, je me méfie surtout du parti de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau président serait un président minoritaire, en dépit des 66 % de suffrages qui se sont portés sur son nom. C’est un fort mauvais procès. On vit, décidément, une époque formidable. Ou plutôt, quarante ans après Reiser, excitée jusqu’à l’absurde et nerveuse jusqu’à l’aveuglement. L’on en veut pour preuve ce simple constat : à peine élu, voilà Emmanuel Macron récusé par certains.Il n’a pas encore pris ses fonctions et voilà sa légitimité mise en doute. L’on ne sait rien de son gouvernement, pas même s’il aura une majorité à l’Assemblée et voilà, déjà, ses projets condamnés. Notamment par les procureurs de La France insoumise et les sans-culottes autoproclamés qui n’ont pas attendu 24 heures pour descendre dans la rue et décréter la « guerre sociale ».

L’outrance pourrait prêter à sourire si cette intolérance ne témoignait d’un fâcheux déni des règles de la démocratie. C’est, en effet, un étrange procès qui a été engagé, sans perdre une minute, contre le nouveau chef de l’Etat : il serait un président minoritaire, en dépit des 66 % de suffrages qui se sont portés sur son nom. La démonstration se veut implacable. Elle souligne d’abord qu’un quart des Français (12 millions) n’ont pas été voter le 7 mai. C’est effectivement un record d’abstention depuis l’élection présidentielle de 1969. Elle pointe ensuite le nombre des électeurs qui se sont déplacés pour mettre dans l’urne un bulletin blanc ou nul et signifier ainsi leur défiance à l’égard des deux candidats en lice ; ils étaient 4 millions, nouveau record. Le calcul est simple : si l’on tient compte de ces 16 millions d’abstentions et de votes blancs, Emmanuel Macron n’a recueilli le soutien que de 43,6 % des électeurs inscrits. CQFD. C’est oublier une vérité élémentaire : il en est ainsi depuis un demi-siècle ! A l’exception du plébiscite en faveur de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002, aucun président de la Ve République n’a rassemblé sur son nom la majorité des inscrits. Le général de Gaulle en a recueilli 45,3 % en 1965, Valéry Giscard d’Estaing 43,7 % en 1974, François Mitterrand 43,8 % en 1988. Quant à Georges Pompidou en 1969 (37,5 %), François Mitterrand en 1981 (43 %), Jacques Chirac en 1995 (39,4 %) et François Hollande en 2012 (39,1 %), ils ont fait moins bien qu’Emmanuel Macron. L’on n’a pas le souvenir que, pour autant, leur élection ait été contestée. Ce n’est pas tout, ajoutent les sceptiques. Quelque 40 % des électeurs qui ont voté Macron l’ont fait, disent-ils, pour faire barrage à la candidate du Front national. La belle affaire ! Comme si la victoire de François Mitterrand en 1981 ne résultait pas, pour une bonne part, du rejet de Valéry Giscard d’Estaing. Et tout autant celle de François Hollande face à Nicolas Sarkozy en 2012. Bref, il s’agit là d’un fort mauvais procès. Qu’il relève d’un mouvement général de contestation de la légitimité des autorités – politiques, notamment – est une évidence. Qu’il reflète l’état de doute, de défiance, voire de colère d’une partie des Français à l’égard de leurs gouvernants, ne l’est pas moins. Mais l’on ne saurait, sans danger, contester le principe même de l’élection : le président de la République est celui des candidats qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Il sera bien temps pour ses adversaires de combattre Emmanuel Macron sur le terrain parlementaire ou social. Qu’ils lui accordent, dans l’immédiat, non pas un état de grâce, ni même un délai de grâce, mais tout simplement le temps de s’installer, de constituer son équipe et d’engager son action. Ce serait la moindre des corrections démocratiques. Publié dans le Monde Jean-Luc Mélenchon ne s’est hissé qu’à la quatrième place de cette élection présidentielle (19,62 %). Comme Philippe Vallée, 58 ans, nombre de ses soutiens, déçus, ont donc décidé de s’abstenir lors du second tour, refusant de voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national. J’ai 58 ans et suis chauffeur pour enfants handicapés à Marseille. Voilà deux mois, j’ai décidé de rejoindre le mouvement des Insoumis, car c’était l’offre politique citoyenne qui me correspondait le mieux. Ma motivation première était de participer à un mouvement citoyen, qui puisse faire évoluer la représentation politique. J’estime qu’au Palais Bourbon, parmi les 577 députés, une mixité sociale doit s’instaurer. Durant ces deux derniers mois, j’ai donc fait bien plus que voter, j’ai milité et rejoint un groupe d'appui mélenchoniste dans le 10e arrondissement de Marseille. J’ai collé des affiches, tracté... Je me suis vraiment impliqué dans la campagne de la France insoumise. J’ai ressenti une profonde déception Dimanche 23 avril au soir, après avoir fait mon devoir de citoyen en participant au dépouillement de mon bureau de vote, j’ai suivi les résultats à la télévision toute la soirée jusqu’à 1 heure du matin. Je ne peux pas nier que j’ai ressenti une profonde déception de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon accéder au second tour. Au fil des heures, j’ai vu les compteurs remontés doucement, je l’ai vu effleurer Fillon. J’ai réellement cru qu’on pouvait espérer la troisième place. La prudence dont a fait preuve Jean-Luc Mélenchon, en ne reconnaissant pas tout de suite les résultats, était de mise. Pour autant, je n’avais plus vraiment d’espoir de le voir dépasser Marine Le Pen. Cet échec n’a pas vraiment été une surprise car la dernière semaine de campagne a été horrible. On nous a fait passer pour des Bolchéviques, des admirateurs de Hugo Chavez, des extrémistes, ce qui est totalement faux. Toutefois, son score important est une victoire pour le peuple d’en bas, les 19,62% de citoyens qui se sont reconnus dans la France insoumise n’ont pas disparu ce dimanche à minuit, ils sont toujours là. Je continuerai donc à donner de ma personne en vue des législatives. Pourquoi j'ai décidé de m'abstenir Ma décision de m’abstenir au second tour du scrutin n’a pas été facile à prendre. Jusqu’à tard dimanche, je pensais encore voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national. J’étais même en opposition avec ma compagne qui avait décidé, dès le départ, de ne pas se rendre aux urnes. Trois raisons ont motivé ce revirement de situation : tout d’abord, la nécessité de montrer que je n’adhère ni au fascisme, ni à ce que j'appelle le "cupidalisme", soutenu par Emmanuel Macron. Ce néologisme, que j’ai inventé dans la cadre de la rédaction d’un essai intitulé "Que d’mande le peuple ?", désigne le fils de la cupidité mondialisé et du capitalisme financiarisé. L’ennemi ce n’est pas le capitalisme ou la finance, c’est le "cupidalisme" qui implique l’absorption d’entreprises par des multinationales, qui n’ont que faire de l’intérêt des travailleurs du pays. Si on découvre, un jour, des habitants sur la Lune ou sur Mars, je suis certain que des usines seront délocalisées là-bas. Emmanuel Macron oublie totalement l’importance de la création d’emplois intérieurs. La deuxième raison de mon abstention est la réaction du candidat d’En Marche ! lors de l’annonce des résultats. En tant que citoyen, j’ai été profondément choqué par son discours triomphal, j’ai vu en face de moi à la télévision, un petit enfant qui se voyait déjà vainqueur. Cela m’a rappelé un mélange entre Sarkozy au Fouquet’s et le convoi de voitures de Chirac. Emmanuel Macron devait rester humble. Les Français, le peuple, en ont marre de cette arrogance, qui fait, en outre, le jeu du FN. Quand j’ai vu le candidat d'En Marche ! pavaner, je me suis formellement dit que je ne voterai pas pour lui. Je n'ai pas à culpabiliser

Le dernier facteur ayant influencé mon choix est la culpabilisation inacceptable qu’on a essayé de faire peser sur les épaules des mélenchonistes. En zappant sur les différentes chaînes, j’ai pu assister à un véritable concert de pleureuses, qui, après le discours de Jean-Luc Mélenchon, insinuaient qu’on voulait faire élire Marine Le Pen. Moi, je ne me sens pas coupable. Pour ces différentes raisons, j’ai donc fait le pari de l'abstention, qui me semble raisonnable. Macron sera élu car suffisamment de socialistes et de Républicains se sont rabattus derrière lui. L’enjeu est d’avoir un fort taux d’abstention, afin que les candidats soient conscients qu’une bonne partie de la population n’adhèrent pas à leurs idées. Le vote blanc, comptabilisé dans la participation, n’était ainsi pas une option. Mon espoir : l’absence de majorité pour le FN Je n’ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, je l’ai toujours en travers de la tête, mais je vais garder mon abstention jusqu’au bout. Le front républicain a de fortes chances de marcher mais, imaginons le pire scénario, si Marine Le Pen est élue à cause de moi, je mettrais tout mon espoir sur le fait qu’elle n’aura pas de majorité à l’Assemblée nationale. Il est impossible qu’elle ait 288 députés sur 577, donc il y aura une cohabitation. Si je dois voter utile aux législatives, je n’hésiterais pas une seconde. Je donnerais même ma voix à un député des Républicains si je vois que celui de gauche n’a aucune chance de passer. En tout cas, j’apprécie que Jean-Luc Mélenchon laisse à ses militants la liberté de choisir en ne donnant pas de consigne de vote. Je trouve qu’il a fait preuve de courage, de responsabilité et j’adhère complètement à sa démarche de donner la parole aux gens qui l’ont désigné. Philippe Vallée Citoyen Article publié dans l'Obs: http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1667047-melenchoniste-j-ai-choisi-l-abstention-au-second-tour-une-decision-difficile-a-prendre.html Depuis deux mois, Kokopello (pseudonyme) a infiltré incognito les équipes militantes de cinq candidats à l’élection présidentielle : François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il n’a jamais milité ou été encarté. Son objectif : comprendre pourquoi on s’engage dans le militantisme. Environ six fois par semaine, il tracte, colle des affiches, participe à des réunions… Un passe-temps instructif, chronophage, légèrement schizophrène, qu’il croque en dessins. "Comment fonctionne la politique ?", "À quoi ressemble une campagne présidentielle ?", voici les questions que je me suis posées à la veille de cette année d’élections. Nous étions fin septembre 2016, la campagne commençait à se profiler et j’avais envie, à ma manière, d’en connaître les dessous. J’avais toujours été médusé de voir, les soirs de campagne, des centaines de militants pleurer toutes les larmes de leur corps quand leur candidat perdait, ou s’extasier quand il gagnait. Comment pouvait-on être autant touché par le sort d’un homme politique ? Mon aventure a débuté avec Montebourg Mon aventure a débuté dès la fin du mois de septembre avec l’équipe d’Arnaud Montebourg, pour les primaires de la gauche. Si je l’ai fait, c’est aussi parce que mes convictions penchaient plus à gauche et que je soutenais, sans grande conviction, le candidat. J’avais déjà cette idée de noter tout ce qui se passait autour de moi. Le tractage, les cafés-débats, un comité de campagne… Je découvrais l’emploi du temps d’un militant lambda. Je me souviens d’une fois où nous devions tous nous retrouver au QG de campagne d’Arnaud Montebourg sauf que le matin même, nous avions réalisé que personne n’avait les clés. Sans autre possibilité : on a squatté le café du coin. Tout le monde était au téléphone, il y avait un brouhaha incroyable, et à côté, en bruit de fond, un habitué du coin aviné qui n’arrêtait pas de nous dire que notre candidat était "merdique". La scène était totalement improbable. En vivant ce genre d’expériences un peu cocasses, je me suis dit qu’il fallait les partager en mettant à disposition du public des planches que j’ai moi-même dessinées et sur lesquelles je raconte toutes ces petites anecdotes. Fausses identités et look passe-partout Je me suis pris au jeu des primaires. Je commençais à bien connaître les autres militants, j’allais boire des verres avec eux, on sympathisait. Et puis, au bout de quelques semaines, j’ai commencé à y croire. Et si je participais à quelque chose d’important ? À l’annonce de la défaite d’Arnaud Montebourg, j’ai été déçu. Oui, j’étais triste. Triste surtout pour l’ensemble des militants qui avaient joué le jeu à 200%. Les gens pleuraient, et, pour la première fois de ma vie, je les comprenais. Une fois la déception passée, je me suis dit qu’il fallait que j’observe comment cela fonctionnait chez les autres candidats. À ce moment-là, je n’étais convaincu par aucun d’entre eux. Il faut savoir que pour chaque parti, je me suis créé de fausses identités, des comptes Facebook et Twitter inventés de toutes pièces, pour éviter de me faire griller. Je ne suis pas le seul à vouloir conserver mon anonymat. Ça peut paraître idiot, mais mon physique a aussi été un avantage. Je ne suis ni trop jeune, ni trop vieux. Je n’ai pas d’accent, j’ai un look passe-partout. Il m’est arrivé d’avoir peur qu’on me reconnaisse. C’est notamment le cas lors de grande mobilisation. J’essaye de cacher les tracts que je tiens au cas où et je ne porte aucun t-shirt à l’effigie des candidats pour toujours rester discret. Je n’ai été grillé qu’une seule fois, j’ai expliqué ma démarche et la personne a été compréhensive. Pas facile d’infiltrer les équipes de Fillon et Le Pen L’important pour intégrer une équipe de militants, c’est d’avoir les bons contacts, de montrer patte blanche. À partir du moment où vous êtes dans la "boucle mails", c’est bon. C’est un milieu essentiellement masculin. J’ai croisé peu de femmes. Infiltrer les équipes militantes du Front de Gauche et de En Marche a été relativement simple. Il m’a suffi de me connecter sur leurs sites internet, d’aller sur la carte de France affichant tous les comités, d’en sélectionner un, puis de cliquer "je rejoins". J’ai eu des réponses positives quasi-immédiates. Chez Benoît Hamon, ça a été un jeu d’enfant, car j’avais conservé quelques contacts de ma campagne pour Arnaud Montebourg et certains avaient changé leur fusil d’épaule. Pour François Fillon, la démarche a été quelque peu différente dans la mesure où j’ai essayé aussi de passer par leur site, mais je n’avais aucune réponse. Je suis donc passé par l’intermédiaire d’une collègue éloignée, contactée par le biais d’un réseau social. Mais le plus compliqué a certainement été d’intégrer l’équipe FN. J’ai envoyé des emails en passant par tous les sites possibles, mais, là aussi, je n’ai pas eu de réponse. Et finalement, j’ai réussi via Facebook. Il faut être totalement schizophrène pour faire ça Être militant, ça consiste à faire plusieurs actions. Elles se déroulent soit très tôt le matin entre 8 et 10 heures, soit le soir à partir de 18 heures. J’en fais cinq à six par semaine. En règle générale, je suis informé par le biais d’e-mails, voire de discussions Whatsapp ou Telegram. Dans ce fil de discussion, les militants partagent aussi des sondages – toujours favorables à leur candidat – et ne se gênent pas pour critiquer les interventions des uns et des autres. Je suis dans la vie active, et je peux vous dire que c’est très chronophage, mais pas impossible. J’arrive donc à jongler sans trop de soucis entre deux actions. Il m’est arrivé de tracter pour Mélenchon le matin, et Fillon le soir. Mes planches, je les dessine essentiellement la nuit, car c’est le seul créneau libre de mes journées. C’est certain qu’il faut être totalement schizophrène pour faire ça. "Je vous invite à aller consulter son site" Pour éviter tout risque, j’ai choisi d’intégrer des secteurs plutôt éloignés et je participe à des actions seulement quand je sais que je ne ferai pas de faire de malencontreuses rencontres. Parmi les actions, il y a le tractage dans la rue. On se donne un rendez-vous dans des lieux stratégiques (à la sortie des métros, sur les marchés), en tenant compte aussi des arrondissements. Chaque équipe marque son territoire. Les militants ont bien conscience que ce n’est pas toujours très prolifique, mais c’est un moyen de montrer qu’ils sont présents. Il y a aussi la participation aux comités de campagne. On discute de la situation politique, on parle de nos craintes, on planifie les actions à venir et on pose pas mal de questions sur le programme, notamment chez Macron. Certains militants s’interrogent aussi sur les réponses qu’ils doivent fournir lors de certaines situations. Par exemple, des passants lui reprochent de ne pas avoir un programme clair. On doit leur répondre : "Si, je vous invite à aller consulter son site". Passer d’un comité à un autre demande une certaine gymnastique, mais j’ai trouvé la parade : reprendre les grandes idées véhiculées dans les médias et ne jamais aller en profondeur. Et puis, il y a aussi les cafés-débats où l’idée est aussi de faire venir de nouvelles personnes. Ce qui est génial, c’est que dans tous les comités, tous partis confondus, on me dit : "Si tu as une idée, n’hésites pas à la faire partager, elle remontera et pourra peut-être être réutilisée. Tu sais, on est le seul parti à fonctionner ainsi." C’est faux ! Ils disent la même chose. An revanche, voici quelques spécificités de chaque équipe militante. 1. Jean-Luc Mélenchon : un joyeux bordel participatif C’est le seul parti où il y a une vraie application du participatif. Vous pouvez être nouveau et avoir des tâches importantes à réaliser. Chacun apporte sa pièce à l’édifice. Par exemple, pour le meeting avec un hologramme, j’ai pu sans la moindre difficulté être intégré comme "bénévole organisateur". Par contre, le mode de fonctionnement manque de coordination. Il m’est arrivé de participer à un collage d’affiches dans un coin de Paris – ce sont les plus actifs au niveau du collage –, de retrouver des militants et de réaliser une fois sur place qu’une autre équipe était passée la veille sans que personne ne soit informé. Ambiance pré-élection : revigorés par les sondages, les militants croient aussi aux « votes cachés » liés à la popularité sur les réseaux sociaux du candidat. 2. Benoît Hamon : victoire des primaires, puis déception Au début, les militants étaient mobilisés. Grâce à la primaire de la gauche, Benoît Hamon avait été élu comme le représentant de son parti : il était celui vers lequel tous les socialistes devaient se tourner. Le souci, c’est qu’aujourd’hui − entre les sondages et les trahisons −, certains militants n’y croient plus et quelques-uns envisagent de rejoindre les rangs de Mélenchon. La semaine dernière, lors d’un tractage, une passante a accepté de prendre mon papier, elle m’a regardé dans les yeux, puis m’a dit : "Vous savez, je vote à droite mais je vous le prends quand même. Courage !". Beaucoup me disent : "C’est le seul que je voyais président, mais là, c’est foutu". 3. Emmanuel Macron : un melting-pot, mais un programme flou Là-bas, j’ai croisé quelques anciens de l’UDI, du Modem et beaucoup de déçus du Parti socialiste. L’avantage, c’est qu’ils connaissent un peu les rouages de la politique. À chaque email, il y en a toujours un pour dire : "Ah, c’est bien plus joli que ce qu’on faisait." C’est un vrai melting-pot et beaucoup d’idées fusent. Là où ça pêche, c’est le programme. J’avoue qu’il a été très compliqué pour les militants de commencer le tractage alors que nous ne savions rien du programme. À chaque fois, il fallait faire une pirouette et c’est toujours le cas. Si un passant nous dit qu’Emmanuel Macron est de droite, on lui répond qu’il est aussi de gauche, et vice-versa. On joue systématiquement sur cette ambiguïté. Ambiance pré-élection : les militants croient que leur candidat passera au second tour. 4. François Fillon : envers et contre tous La loyauté et l’honneur jusqu’au bout, voici ce qui pousse les militants à soutenir François Fillon. Ce n’est pas qu’une question de parti. Malgré ses nombreuses affaires, le candidat pourrait dire une énormité ou faire un nouveau faux-pas, ses militants lui resteront fidèles jusqu’au bout. Le défaitisme n’existe pas. D’ailleurs, ce n’est pas un sujet qu’on aborde lors des réunions. Après, je peux vous dire que certains politiques du parti Les Républicains ont souhaité mettre Fillon hors course. Le problème, c’est que les militants ne l’envisageaient absolument pas. Beaucoup de personnes du parti regrettent amèrement la primaire et ont le sentiment de s’être faits piéger.

Ambiance pré-élection : malgré les casseroles, les militants sont loyaux et iront jusqu’au bout. 5. Marine Le Pen : se préparer à la riposte sans assumer C’est certainement la mission d’infiltration qui a été la plus difficile. Le Front national a cette particularité d’avoir un seul comité départemental à Paris, et il est extrêmement cloisonné. Quand j’ai franchi le local avec des vitres peintes en blanc, j’ai eu vraiment peur. Au final, les militants ont été plutôt accueillants. Lors des réunions, on parle très peu de l’actualité, mais on nous forme beaucoup ! Cours de media-training, connaître les faiblesses de chaque candidat… nous sommes préparés à la riposte. Il y a souvent des équipes de journalistes qui viennent filmer ces rencontres. À chaque fois, l’assemblée se scinde en deux car certaines personnes souhaitent conserver leur anonymat. Contrairement à ce que le FN laisse croire, les militants n’assument pas toujours leur position politique. Ambiance pré-élection : les militants croient qu’elle peut être présidente. J’ai appris la bienveillance En deux mois d’immersion, j’ai développé une certaine bienveillance à l’égard de tous ces militants et acquis une vraie ouverture d’esprit. Aujourd’hui, quand je me retrouve face à des personnes qui ont des convictions politiques diamétralement différentes des miennes, je suis ouvert à la discussion. Mon but, ce n’est absolument pas de critiquer les militants, car je respecte le fait qu’ils croient en leurs idées. Non, la politique n’est pas l’univers pourri de l’intérieur que l’on pourrait s’imaginer. Pour le moment, je suis comme une grande partie des Français, je suis toujours dans le doute, mais il faut dire que j’essaye de ne pas me poser la question pour éviter de perdre de vue ma mission. J’ai envisagé d’aller voir un peu ce qui se passait auprès des petits candidats, mais je n’ai malheureusement pas le temps. Ma démarche se terminera au second tour des élections présidentielles et j’espère sincèrement que je pourrais arriver au bout. Je sais qu’un jour ma couverture sera révélée, mais je ne crains pas les représailles. Tout ce qui m’inquiète, c’est de décevoir tous ces militants avec qui j’ai sympathisé et qui m’ont fait confiance. J’espère qu’ils comprendront. Témoignage D'un Militant LR "Avec Fillon j'ai trop avalé de couleuvres, les élus doivent le lâcher"3/2/2017 Chères élues, chers élus,

Pourquoi encore se faire interpeller par un militant ? Peut-être parce que les militants côtoient le terrain à travers les distributions de tracts sur les marchés, les portes-à-portes, les phoning etc. Peut-être parce que les militants qui tractent pour les Républicains en ont assez d'entendre "Escrocs ! Rendez moi mes 4 euros !" à chaque fois qu'ils tendent un tract du parti. Laissez-moi juste avant propos, me (re)présenter. Je suis adhérent à l'UMP, puis chez les Républicains depuis 2012. Je suis actuellement membre du comité départemental les Républicains en Seine-Maritime, conseiller national et ancien délégué de circonscription. Comme beaucoup de Français, je me suis engagé lors de la primaire ouverte de la droite et du centre auprès d'une équipe de campagne, puis à présider un bureau de vote. J'ai donc rejoint l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet au premier tour, convaincu par ses idées nouvelles et rafraîchissantes pour la droite, convaincu que le libéralisme devait avoir une place non plus seulement sur les questions économiques, mais aussi sur les questions de société. Après NKM, j'ai rallié Juppé au second tour de la primaire Je peux assurer que l'ambiance de cette équipe était remarquable, et encore aujourd'hui, merci à tous les militants, jeunes et moins jeunes, avec qui j'ai passé une campagne fabuleuse. Le soir du premier tour, j'avoue avoir été satisfait de voir NKM se hisser à la quatrième place du podium : nos idées ont porté leur fruit, et le courant que nous portons à droite ne peut désormais plus être ignoré. J'ai décidé, tout comme NKM et bon nombre de militants de l'équipe, de soutenir Alain Juppé au second tour de la primaire. Convergence dans les idées, programme réaliste et mesuré : je n'ai eu aucun de mal à faire campagne pour Alain Juppé sur les réseaux sociaux, ni même aucun mal à rencontrer une partie de son équipe lors du débat du second tour qui l'opposait à Juppé. La déception fut immense, mais le risque de la primaire était également celui-là : perdre. François Fillon a gagné. Un choix s'offrait alors à moi : quitter le parti, ne me reconnaissant pas dans le projet société de François Fillon, soit rester et respecter ce que j'avais alors sermonné aux militants de ma circonscription : se ranger derrière le vainqueur. J'ai choisi la deuxième voie. La droite la plus bête du monde Je l'avoue, cela m'a obligé à avaler pas mal de couleuvres. Pourquoi ? Parce que François Fillon n'incarnait pas "ma" droite : la droite libérale, progressiste, moderne (oui, qu'on le veuille où non, Alain Juppé par son progressisme est plus moderne que François Fillon). Quelques mois après, alors que la droite disposait d'un boulevard devant elle, éclate l'affaire Fillon. L'homme qu'on disait irréprochable, avait fauté. La mise en examen lui pendait au bout du nez. "Qui imagine un seul instant le Général De Gaulle mis en examen ?", (Sablé sur Sarthe, août 2016) ; "Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen !" (TF1 26 janvier). Apparemment, Fillon imagine bien le Général mis en examen. François Fillon l'a encore confirmé hier : il ne se retirera pas, malgré une convocation par les juges d'instruction "aux fins de mise en examen". Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans crainte que nous avons la droite la plus bête du monde. Une droite qui avait un boulevard devant elle, qui avait l'Elysée servi sur un plateau, une majorité absolue quasiment assurée, et qui se retrouve aujourd'hui en troisième position dans les sondages parce qu'au lieu d'avancer dans l'intérêt de la France, mais aussi dans l'intérêt du parti, un homme préfère avancer dans son intérêt personnel, quitte à tuer de nouveau le parti comme il l'a fait en 2012 lors de la "guerre des chefs" avec Jean-François Copé. Alors aujourd'hui, chères élus et chers élus, si vous voulez regagner la confiance des Françaises et des Français, et même, encore plus facilement dirais-je, la confiance du peuple de droite, il n'y a qu'une seule chose à faire : quittez le navire ! Quittez François Fillon et que le parti investisse un autre candidat pour la droite. Nous ne gagnerons pas la présidence avec François Fillon. Nous ne gagnerons pas après tant de renoncements dès le départ. Suivez l'exemple de Bruno Le Maire, Pierre Lellouche, Franck Riester, Laure de la Raudière et quittez l'équipe. Parce que François Fillon se contredit déjà avant même d'être élu, parce que nos valeurs valent plus qu'un poste, parce que l'intérêt de la France vaut plus qu'un homme. Et si tel est le cas, si rien n'est fait, alors les valeurs portées par la droite pendant cette élection présidentielle ne sont plus les miennes. Par Kévin Duvivier Militant LR, juriste Affaire Mehdi Meklat : « Des propos orduriers qui peuvent provoquer des dégâts politiques »2/23/2017 Chouchou médiatique:

Du Bondy Blog à France Inter, plusieurs médias qui ont encouragé et promu l'auteur de tweets haineux se sont désolidarisés, tout en trouvant parfois des excuses au jeune journaliste. L'affaire Mehdi Meklat est d'abord une affaire médiatique. Le jeune homme, qui posait en une des Inrockuptibles avec Christiane Taubira était un tweetos compulsif, enchaînant des messages de haines injustifiables sur le célèbre réseau social. Il avait fait ses classes au Bondy Blog, le site créé après les émeutes de 2005 pour donner la parole aux banlieues, puis avait sévi avec son ami Badrou chez Pascale Clark sur France Inter, avant de travailler occasionnellement pour Arte et Libération. «Mehdi n'est pas un petit énervé isolé. Le Bondy Blog, Inter, Arte, Le Seuil… il a dégainé tour à tour de prestigieuses cartes de visite au sein desquelles la virulence de ses délires sème l'effroi et sur lesquelles elle jette le doute, et ce dans une période où on s'empresse de discréditer systématiquement la presse. (…) Les médias qui l'ont employé auraient dû se montrer bien plus vigilants» estimait mercredi matin, Sonia Devillers sur France Inter. Les médias qui l'ont promu et employé se sont retrouvés assez gênés par ces révélations. A commencer par le Bondy Blog, où Meklat a signé plus de 200 articles, qui a été l'un des premiers à réagir dimanche dans un communiqué se désolidarisant de «tweets qui n'engagent en aucun cas la responsabilité de la rédaction». «Puisqu'il y a des évidences qu'il faut affirmer, le Bondy Blog ne peut cautionner des propos antisémites, sexistes, homophobes, racistes ou tout autres propos discriminatoires et stigmatisant, même sur le ton de l'humour.» Pascale Clark, qui avait mis le pied à l'étrier de Mehdi sur France Inter, a elle, continué à le défendre sur Twitter: «A l'antenne, Medhi Meklat ne fut que poésie, intelligence et humanité», dit-elle. Les Inrocks, qui ont mis deux fois Meklat en Une, la dernière il y a trois semaines avec Christiane Taubira, s'en sortent avec un éditorial embarrassé de Pierre Siankowski, directeur de la rédaction. Il explique avoir connu Mehdi et Badrou à Cannes en 2012, sans avoir eu connaissance des messages haineux sur Twitter. «Ces tweets sont abominables, abjects, et certains pris comme tels sont tout simplement antisémites, racistes et homophobes. Rien à dire là-dessus. C'est extrêmement grave et choquant et on ne peut que condamner ces «S'il s'agissait d'un identitaire, d'un militant Front national, aurais-je tant de scrupule? L'argument porte.» Claude Askolovitch propos.» Mais, ajoute-t-il: «Les Inrockuptibles ont encore moins à s'excuser, a posteriori, d'avoir publié des textes ou des propos de Mehdi Meklat antérieurs à la polémique qui entoure ses tweets. Relisez attentivement ces textes, ils sont tout simplement l'inverse de ce qui a été retrouvé sur son Twitter. Ce sont des textes beaux et puissants». Le journaliste Claude Askolovitch, qui prend très régulièrement la défense des musulmans, s'est lancé dans une longue explication embrouillée dans Slate: «S'il s'agissait d'un identitaire, d'un militant Front national, aurais-je tant de scrupules? L'argument porte.», admet le journaliste. L'inexcusable Il y a quelques mois, j'ai décidé d'être définitivement “Mehdi Meklat” sur Twitter. D'être moi. J'ai tué Marcelin Deschamps, ce personnage que j'exècre. " Autrement dit, Mehdi Meklat se transforma en une créature maléfique qu'il a baptisée Marcelin Deschamps mais qu'il a fini par ne plus supporter. Etrange ressemblance avec le héros du célèbre roman de Robert Louis Stevenson, L'Etrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde. Hyde tue Jekyll (est-ce peut-être l'inverse ?). Mais cela reste un roman. Une œuvre esthétique donnant prise à l'interprétation psychanalytique. Nous ne sommes plus du tout dans la même configuration avec Mehdi Meklat, qui a déversé sur Twitter, sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps, pendant des années, des propos violemment racistes, antisémites, sexistes et homophobes. Il est dans le monde social (et les réseaux sociaux en font partie). Il nous dit : " Ces outrances n'ont rien à voir avec moi. " C'est trop facile. Bien entendu, et cela ne doit faire l'ombre d'aucun doute, ces propos ont à voir avec leur producteur, même lorsque celui-ci se cache sous un pseudonyme. Ce qui a été publié sur les réseaux sociaux par " Marcelin Deschamps " n'exonère en rien Mehdi Meklat des responsabilités qu'il a prises en toute connaissance de cause. Ne se dit-il pas " journaliste " ? Sa responsabilité morale est indéniable et absolue. Il a agi librement et il a été lui-même la cause de ses actions, en particulier en proférant ses très nombreuses insultes sordides visant explicitement des populations définies par leurs caractères physiques et biographiques supposés immuables (confession, orientation sexuelle, genre, etc.).attentat sans victime Après tout, nous aurions parfaitement pu concevoir une irresponsabilité de l'action de ce " journaliste " si ses actions envers la société n'avaient affecté personne d'autre que lui-même. Mais ce n'est pas le cas puisqu'ils ont été très nombreux à avoir fait part de leur indignation, horrifiés que de tels propos puissent avoir cours pendant si longtemps sans réaction de journalistes, des pouvoirs publics et de la justice. Comme s'il suffisait de dire que, " à travers Marcelin Deschamps, je questionnais la notion d'excès et de provocation " pour se faire excuser de mener une telle expérimentation. L'" excès " et la " provocation " n'ont nullement besoin d'être " questionnés " à l'aide de cette procédure. D'ailleurs, ces deux manières d'être, qui en réalité n'en font qu'une, ont, sur la Toile et quelques médias papier, un espace illimité pour se déployer quasiment sans frein d'aucune sorte. Quels sont les impératifs pédagogiques qui nécessiteraient d'y apporter ce type de contribution nauséabonde ? Ce à quoi n'a pas réfléchi l'auteur (réel et fictif), c'est que son acte inlassablement répété pendant trop longtemps n'a pas seulement offensé nominativement des personnes et des groupes (" Faites entrer Hitler pour tuer les juifs ", " Vive les PD vive le sida avec Hollande ", " Je crache des glaires sur la seule gueule de Charb et tous ceux de Charlie Hebdo ", etc.), il a aussi porté préjudice à des individus particuliers. L'offense est un attentat sans victime car on ne peut identifier celle-ci sous la forme concrète d'un corps et d'un nom (on peut offenser Dieu mais en aucun cas celui-ci ne peut être une victime). En revanche, nous sommes bien, dans le cas de Mehdi Meklat, alias Marcelin Deschamps, dans l'ordre du préjudicequand les discours de haine sont indissociablement des appels à la persécution, à la mort et à l'exclusion violente de la communauté nationale, voire tout simplement le refus explicite pour certains d'appartenir à une commune humanité.adeptes de la " théorie du complot " Il faut le rappeler, encore et toujours, la liberté d'expression n'empêche nullement la commission de préjudices qui peuvent être sanctionnés par le droit. Et cela est si vrai qu'il existe des lois nationales et internationales (que l'on soit favorable ou non à la loi en ce domaine) qui précisent que " la liberté d'expression ne peut être utilisée pour promouvoir le non-respect des droits de l'homme ". Les médias électroniques ne doivent pas échapper à cette contrainte à la fois morale et juridique. Mehdi Meklat n'est pas sans savoir, en tant que " journaliste " familier des réseaux sociaux, que son propos n'a rien de confidentiel. Bien plus, la répétition a banalisé l'injure, le discrédit et la haine des uns pour les autres ; elle a, c'est la nature même d'Internet, multiplié à l'infini, en un clic, le message, c'est-à-dire, au sens strict, le geste consistant à livrer le " contenu d'une communication faite à quelqu'un ". Il n'est pas difficile d'imaginer qui est ce " quelqu'un " : ce sont ces centaines de milliers de personnes plus ou moins intellectuellement fragiles, peu assurées dans leur discrimination entre la rumeur, la fausse information et la vérité empiriquement fondée et vérifiée. C'est aussi sans compter sur cette armée de croyants adeptes de la " théorie du complot " qui, obsessionnellement, sont à la recherche des " vérités partagées ", quand ces essentialismes anthropologiques ne sont pas, pour eux, les " preuves " qui restaient enfouies dans leur inconscient ; celui-ci étant infiniment plus puissant et plus résistant que des préjugés. Aucune preuve rationnelle n'est à même de les convaincre de quoi que ce soit. Parmi ces publics " captifs " se trouvent de nombreux collégiens, lycéens et étudiants. Il n'y a donc aucune difficulté à imaginer les dégâts politiques que peuvent produire ces propos orduriers vidés à longueur de journée sur des réseaux sociaux faisant office d'espace de production de la vérité ultime. Avec cette extraordinaire garantie : voir sans être vu ; être manifeste en restant secret. Le risque, qui n'est plus théorique aujourd'hui, est le suivant : celui de prendre les mots pour les choses ; à considérer comme réelles des choses qui n'existent pas. Et quand cette folie s'installe, les mots, au lieu de nouer des liens entre les personnes et les groupes, marquent une déchirure profonde et pour longtemps du lien social. Qu'on ne s'y trompe pas. Les discours sur les réseaux sociaux ne sont pas des phénomènes extérieurs au monde social. Les discours racistes, antisémites, sexistes, islamophobes et homophobes ne portent pas sur la réalité. Ils en font partie. Smaïn Laacher Le fondateur d'En Marche pourrait subir le même sort que Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidentielle de 2002.

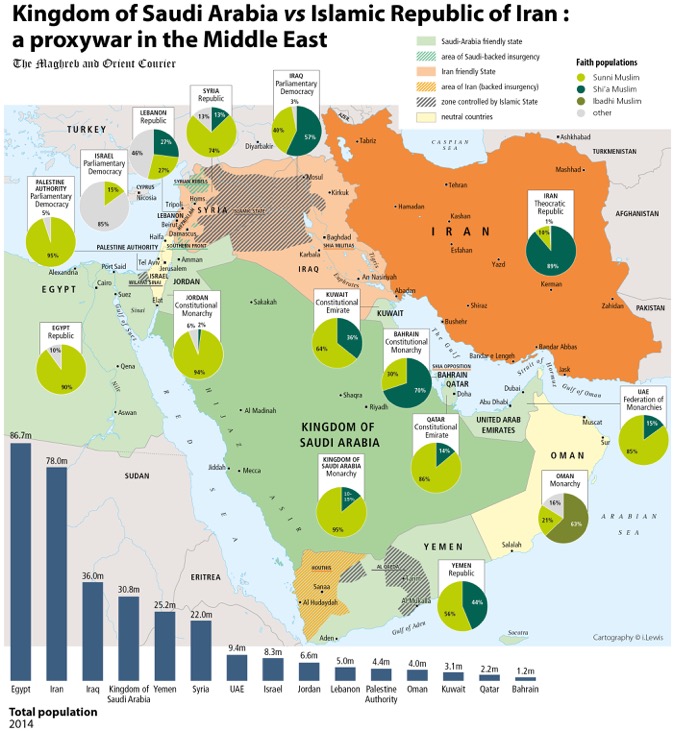

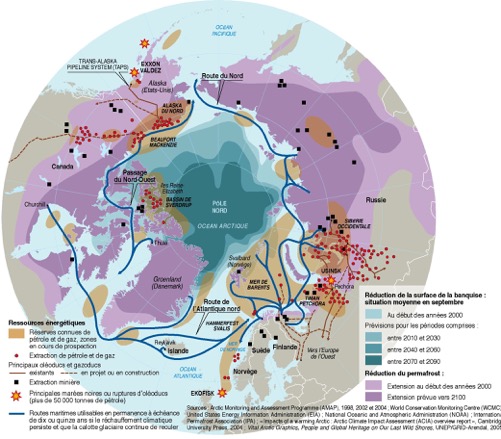

Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, crée un réel engouement autour de sa candidature. Près de 15.000 personnes seraient venus l'applaudir en décembre au Parc des Expositions de Paris pour son premier grand meeting. Selon plusieurs sondages d'opinion, il se rapproche d'une qualification au second tour. Pourtant, le fondateur d'En Marche, ancien ministre de l'Economie de Manuel Valls, semble suivre, 15 ans plus tard, une trajectoire qui rappelle celle de... Jean-Pierre Chevènement. L'actuel président de la Fondation pour l'islam de France était, en 2002, candidat à l'élection présidentielle. Un corpus idéologique ambigu À force de ralliements de personnalités de gauche et de centre droit, le mouvement En Marche se positionne de fait comme n’étant ni à droite ni à gauche. Même si son socle idéologique est encore en construction, on peut percevoir une tentative d’emprunter certaines postures, tantôt à la droite, tantôt à la gauche. Ce faisant, le mouvement fondé par Emmanuel Macron suit la même voie que celui créé par Jean-Pierre Chevènement : le Mouvement des Citoyens, devenu au fil des ralliements Pôle républicain pour l’élection présidentielle de 2002. Alors que la posture de Jean-Pierre Chevènement, résolument ancrée dans l’héritage de la IIIe République, et fondée sur la souveraineté nationale et l’autorité de l’État, attirait des souverainistes de droite comme de gauche, celle d’Emmanuel Macron semble encore ne porter que sur une personnalité et une espérance liées à son caractère juvénile. Jean-Pierre Chevènement était parvenu à attirer à lui aussi bien Lucie Aubrac, symbole de la Résistance, que de la famille de Pierre Poujade. L’équipe de campagne du fondateur du Mouvement des Citoyens s’est alors trouvée embarrassée de ce dernier ralliement encombrant. En surfant sur cette vague du ni gauche ni droite, Emmanuel Macron s’expose, dans les mois qui précèdent l’élection présidentielle, au risque de devoir assumer et concilier des ralliements aussi contre nature qu’inattendus. On peut imaginer que certains anciens du groupe Occident, en quête de renouvellement, rejoignent ses rangs, se trouvant à cohabiter avec les gaullistes de gauche et de droite qui auraient décidé de le soutenir également. Le premier danger encouru par la candidature d’Emmanuel Macron est que son positionnement, au lieu d’apparaître comme un signe d’unité nationale et de rassemblement, ne donne une impression d’ambiguïté et de manque de clarté. Les institutions de la Ve République poussant au bipartisme, nonobstant la place croissante occupée par le Front National, permet difficilement l’émergence d’une force transpartisane. Faiblesse du réseau d’élus La deuxième faiblesse de la candidature d’Emmanuel Macron, tout comme celle de Jean-Pierre Chevènement en 2002, tient à la minceur du réseau d’élus le soutenant. Alors que le fondateur du Mouvement des Citoyens pouvait déjà compter sur un groupe d’élus de son parti, tant au Parlement que dans les collectivités locales, tenant notamment la mairie du XIe arrondissement de Paris, le mouvement d’Emmanuel Macron est encore trop jeune pour pouvoir compter sur son propre réseau. Il ne peut donc qu’espérer que certains élus en place migrent d’un parti pour rejoindre le sien, à l’instar de Gérard Collomb, maire de Lyon. Ceci présente donc deux obstacles majeurs susceptibles de freiner l’élan du candidat Macron à la présidentielle. Tout d’abord, faute d’élus en place, il peut difficilement compter sur des relais suffisants en régions pour porter son message. Des élus locaux, à l’occasion de leurs voeux, dans les publications qu’ils animent, ou encore dans la presse régionale, lorsqu’ils prennent la parole, portent la parole de leur champion. Alors même que le MDC de Jean-Pierre Chevènement comptait des élus locaux, ceux-ci n’étaient pas en nombre suffisant pour que la parole de leur candidat se diffuse partout. Pour Emmanuel Macron, dont le mouvement En Marche a fondé en avril 2016, c’est encore plus criant. Le deuxième frein à l’élan d’Emmanuel Macron tient dans le caractère complètement imprévisible des ralliements explicites et migrations d’élus vers son mouvement. Certains, suffisamment bien établis sous leur propre nom, peuvent le soutenir sans aucune réserve, comme Gérard Collomb, tandis que d’autres se montrent hésitants ou bien le soutiennent encore du bout des lèvres. Bien que l’étiquette du PS ne soit pas un gage de succès aux législatives, nombre de parlementaires socialistes auront besoin du financement de leur parti pour leur campagne en circonscription. Faute de compter sur des élus, En Marche ! ne peut même pas garantir à ceux qui l’auront rallié de pouvoir les aider à remporter les législatives. Ceci peut donc suffire à ce que les soutiens ne soient en fin de compte plus velléitaires que réels. Un parti de CSP+ et d'intellectuels Enfin, tout comme la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002, celle d’Emmanuel Macron souffre d’un cruel paradoxe. Les sondages révèlent un réel engouement pour son approche intellectuelle des enjeux et sa capacité à les resituer dans un contexte plus général et identifier toutes leurs ramifications. Alors que les autres candidats de droite comme de gauche mettent en avant en guise de programme des mesures d’ordre technique et souvent déconnectées les unes des autres, il propose une vision de la société. Dans le même temps, il lui est reproché de ne pas entrer dans le coeur des problèmes et le vif du sujet en ne fournissant pas de détail quant à la manière de faire. Il ressort de ce paradoxe qu’Emmanuel Macron, tout comme son mentor en politique, attire tout particulièrement les catégories socioculturelles et socioprofessionnelles les plus élevées. Un bref examen de la composition de quelques fédérations rurales du mouvement En Marche met en lumière que les membres qui le rejoignent ont un niveau d’éducation élevé, un emploi stable de cadres du public ou du privé ou exercent une profession libérale. En revanche, les classes populaires sont très peu représentées, alors même qu’elles sont plus nombreuses dans la société que les classes moyennes supérieures. Après l’obtention de 5,33% à la présidentielle de 2002, l’équipe de campagne de Jean-Pierre Chevènement, en faisant son aggiornamento, déplorait que le Pôle républicain ait été un mouvement d’intellectuels sans réelles troupes issues du corps social. Emmanuel Macron peut-il conjurer le sort ? Compte tenu de la structure du mouvement qu’il a créé et nonobstant l’enthousiasme qu’il suscite aujourd’hui, Emmanuel Macron est électoralement très fragile, même s’il est crédité de sondages aussi encourageants que Jean-Pierre Chevènement en 2002. Le danger est donc que ces sondages, comme pour le candidat du Pôle républicain, ne se transforment pas dans les urnes. Pour l’élection présidentielle de cette année, Emmanuel Macron ne peut espérer remporter les suffrages annoncés par les instituts de sondage qu’à trois conditions. Tout d’abord, pour parvenir à susciter des ralliements d’élus de droite comme de gauche, il lui faut être en mesure de leur garantir un financement suffisant pour les législatives. Celles-ci coûtant de 3.000 euros à 50.000 euros selon les candidats et en moyenne constatée 15.000 euros, il faudrait que le candidat à la présidentielle parvienne à lever environ 9 millions d’euros pour les législatives. En second lieu, il convient que le candidat parvienne à attirer à lui ces fameuses classes populaires qui, soit ont déserté la politique, soit se sont jetées dans les bras de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Cela implique un travail d’investissement du terrain que ses troupes actuelles ne sont pas encore capables de généraliser. Il sera impératif qu’il parvienne à attirer à lui une ou deux égéries des classes populaires dans lesquelles celles-ci pourraient se reconnaître. Enfin, le sort pourra véritablement être conjuré à condition que l a primaire de la Belle Alliance Populaire se solde par un échec, laissant un Parti socialiste en miettes. Cela implique alors que le nombre de participants à cette primaire soit très en deçà des attentes (moins d’un million et demi de votants). Il faudrait également que le résultat de cette primaire soit suffisamment serré pour être remis en question par le candidat de second tour qui l’aura perdue. Voire, si un perdant de cette primaire ne se plie pas à son issue et décide de se présenter malgré tout à la présidentielle, le Parti Socialiste se verra encore plus divisé et fracturé. Vassili Joannides de Lautour est professeur à Grenoble École de Management et Queensland University of Technology, publié initialement dans le cercle des Echos « Renaissance », « renouveau », « retour en force ». Qu’importe le qualificatif donné à cette année 2016 pour l’Iran marquée par de grandes avancées. Sur le plan régional, le pays a conclu un accord avec les pays de l’OPEP, le 1er décembre dernier, lui permettant d’augmenter sa production de pétrole au détriment de l’Arabie Saoudite. Sur le plan international, la plupart des sanctions qui pesaient sur ce pays ont été levées à l’issue de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015. L’Iran d’Hassan Rohani est ambitieuse et se veut être non seulement la puissance dominante du Moyen Orient mais aussi incontournable au sein des relations économiques et géopolitiques internationales. Cependant, les années d’isolement ont lancé des traces dans la société iranienne et certains événements politiques extérieurs pourraient chambouler la donne: analysons la situation passée et présente pour tenter de déterminer le futur de l’Iran. Le gouvernement iranien a conclu un accord sur le nucléaire civil mettant fin à un embargo économique et diplomatique contraignant pour la société iranienne. L’élection d’Hassan Rohani a marqué une rupture nette avec la présidence d’Ahmadinejad par une volonté de ce dernier de réformer le pays en profondeur pour qu’il rayonne de nouveau sur le plan régional et international. DES TENSIONS POLITIQUES RESPONSABLES DE SON ISOLEMENT SUR LE PLAN INTERNATIONAL La révolution islamique de 1979 a marqué un véritable retour en arrière et un coup d’arrêt au souhait du Shah d’Iran de moderniser le pays en lui dotant des principes démocratiques proche des valeurs occidentales. L’ayatollah Khomeini, à l’issue de son coup d’Etat, instaure une république islamiste autoritaire, antiaméricain car ce sont les Etats-Unis qui avaient placé au pouvoir le Shah mais également anti-sioniste, donc en tension avec Israel. Cette révolution a par conséquent conduit à la rupture des relations diplomatiques de 1980 à 2009 avec les Etats-Unis suite à l’épisode de la prise d’otage de l’ambassade de Téhéran. Face à cette isolement diplomatique et régional dont l’Arabie Saoudite, l’autre puissance du Moyen-Orient, sort incontestablement gagnante en s’alliant avec les Etats-Unis, l’Iran développe l’idée de se doter de l’arme nucléaire même si elle affirme que son programme a des finalités seulement civiles. Le TNP — Traité de non prolifération des armes nucléaires — pourrait alors faire l’objet d’une violation de la part de l’Iran qui a signé le traité en 1970 ; ce qui provoque l’inquiétude, au début des années 2000, de la communauté internationale et notamment des Etats-Unis et d’Israël. Cette inquiétude a abouti à l’adoption de sanctions économiques à l’égard de l’Iran pour bloquer les possibles investissements dans ce domaine, ce qui a considérablement ralenti l’économie iranienne et son influence, estimant le coût des sanctions à plusieurs centaines de millards de dollars de manque à gagner. Une décennie passée, les accords de Vienne reflètent cette volonté de l’Iran de tenir ses engagements et de coopérer. En contrepartie de ces promesses de transparence dans le cadre des contrôles de l’AIEA — l’Agence Internationale de l’Energie Atomique —, l’embargo américain et européen dans les domaines de la finance, de l’énergie et du transport devrait s’interrompre progressivement. Cet accord historique était fortement sollicité par la société civile iranienne, fortement touchée par les embargos. Le potentiel de l’Iran est énorme et ce pays a la voie libre pour pouvoir s’imposer dans le concert des nations. L’IRAN DISPOSE DE TOUS LES CRITERES D’UNE GRANDE PUISSANCE FUTURE La normalisation des relations diplomatiques marque le retour de l’Iran sur la scène internationale et régionale en tant que carrefour géostratégique et culturel. Faisons le point sur les atouts dont dispose l’Iran pour s’imposer en tant que grande puissance : · Une situation géographique déterminante avec : o Un territoire qui se situe entre les mondes caucasien, turc, indien et arabe ; o Une situation maritime favorable en vertu des mers qui le borde. · Un territoire de 1,6 million de km2. · Une population de 82 millions d’habitant - soit trois fois celle de l’Arabie Saoudite. · Un sous sol très riche avec des ressources considérables : o en gaz puisqu’il tient le premier rang avec presque 20% des reserves mondiales ; o en pétrole : quatrième en terme de gisement avec presque 10% des réserves ; o en ressources minérales : 7% des reserves mondiales. · Le régime politique est relativement stable même si la culture et la liberté de la presse reste encore soumises à la censure ; · Une culture riche et l’épicentre du mouvement chiites dans le monde en concentrant 90% des fidèles ; · Une population avec un niveau d’éducation très élevée notamment sur le plan scientifique et une classe moyenne importante ; · Une force militaire puissante ayant une influence déterminante dans la région notamment dans le conflit syrien. Il paraît alors évident que le potentiel de l’Iran fait de lui une possible et incontournable puissance future. Cependant, il est impératif pour elle de régler les blocages auxquels elle est confrontée sur le plan interne, propre au fonctionnement de la société iranienne, et externe dans ses relations régionales et internationales. DES REFORMES STRUCTURELLES URGENTES SUR LE PLAN INTERNE POUR ASSURER UN RETOUR DURABLE La réintégration progressive de l’Iran sur la scène internationale implique nécessairement que des réformes ambitieuses non seulement juridiques mais également économiques, monétaires et bancaires soient entreprises : les défis d’Hassan Rohani sont donc primordiaux et multiples. En effet, la levée des sanctions bilatérales et multilatérales n’a pas pour le moment suscité le boom économique espéré. En dépit du fait que l’Iran soit courtisé pour ses réserves en hydrocarbures et que sa production ait retrouvé son niveau d’avant les sanctions, l’absence d’infrastructures modernes constitue un lourd handicap pour le pays, notamment dans l’exploitation du gaz, bien qu’elle dispose des plus grosses réserves mondiales. Des réformes structurelles de grande ampleur doivent être entreprises pour favoriser son entrée sur le marché mondial et attirer les investisseurs afin de diversifier l’économie pour l’instant très dépendante des exportations d’hydrocarbures, diminuer le chômage massif et l’économie informelle. Pour cela, il s’agit de créer un environnement économique et juridique stable car une grande partie de l’économie est sous le contrôle de l’Etat, il s’agit là de privatiser et libéraliser l’économie en baissant les taxes, en développant le secteur privé encore entre les mains de grandes familles et encourager l’innovation. De plus, il est impératif d’améliorer la compétitivité des taux de change et renforcer le sytème bancaire des taux d’emprunt nationaux qui ne sont, pour le moment, pas du tout avantageux et enfin maitriser l’inflation. Autre sujet important, le pays doit également repenser sa politique environnementale. Actuellement, l’Iran connaît une crise écologique importante marquée en raison d’une mauvaise gestion du secteur agricole causant un épuisement des nappes phréatiques et une pollution massive du fleuve Karoun qui est le seul fleuve navigable du pays. A l’image de la politique des grands travaux de Roosevelt dans les années 30 pour relancer l’économie américaine en crise, Rohani est convaincu que l’Iran peut se redresser et devenir un pôle d’influence majeur dans les décennies à venir indépendamment de l’avantage énergétique dont elle dispose. Rohani souhaite, comme les Emirats Arabes Unis l’ont fait avant lui avec les villes de Dubaï et d’Abu-Dhabi, investir massivement dans le tourisme en espérant devenir la nouvelle destination touristique des prochaines années : le gouvernement souhaite multiplier par cinq le nombre de touristes d’ici 2025, soit 20 millions avec gain de 30 millards de dollars à la clef. DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES SUR LE PLAN EXTERNE MALGRE LES DIVERS BLOCAGES REGIONAUX En redevenant progressivement un acteur la communauté internationale, l’Iran apparait comme un eldorado pour les investisseurs étrangers au vu de ses ressources mais également au regard des possibles débouchés d’une classe moyenne iranienne désireuse de développement et de progrès. Dans cette dynamique de retour, cette dernière doit faire face à des rivalités multiples et des barrières qui pourraient empêcher ce développement. On peut d’ailleurs le voir à travers les difficultés rencontrées pour la construction d’un corridor énergique pour acheminer les hydrocarbures vers l’Europe. En effet, elle se trouve encerclés soit par des alliances notamment celle de l’Arabie Saoudite et de ses allies soit par des régimes instables tel que l’Afghanistan ou le Pakistan qui sont sous à des tensions sociales et politiques, l’Irak qui est menacé de désintégration, la Turquie d’Erdogan et son régime autoritaire et enfin la Syrie actuellement en état de guerre : un acheminement rentable des ressources parait alors difficile pour le moment à concrétiser. L’Iran ne cache pas ses ambitions et souhaite doubler l’Arabie Saoudite dont la volonté de dominer est non seulement économique mais également culturelle et religieuse. Avec un conflit pluri séculaire entre la communauté chiite représentée en grande majorité par l’Iran et les sunnites rassemblés autour de l’Arabie Saoudite, les deux puissances instrumentalisent dans des pays instables comme au Liban où l’Iran soutient le Hezbollah, responsable de la paralysie actuelle du pays ou encore en Syrie où l’Iran joue un rôle déterminant dans le conflit syrien en tant que soutien au régime de Bachar Al Assad. En effet, l’Iran aurait versé environ 30 milliards de dollars entre 2011 et 2014 au clan Assad, la Syrie, alliée de toujours de l’Iran lui offre une voie maritime sur la Méditerranée. A l’avenir, elle pourrait jouer un grand rôle dans la résolution de ce conflit autour d’une alliance avec la Russie et les pays de l’OTAN.

Malgré tout, l’espoir d’une « paix froide », comme le propose Barack Obama, bénéficierait aux deux puissances et à l’apaisement voire au règlement de certains conflits régionaux. L’ouverture à l’Iran pourrait favoriser un apaisement des tensions au Moyen Orient. UN NECESSAIRE OPTIMISME DANS UN CLIMAT INTERNATIONAL PROPICE A L’ISOLEMENT L’année 2016 aura été pleine de surprises entre la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et l’élection de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, montrant le retour en force du populisme, du protectionisme et du souverainisme plutôt que l’ouverture et la coopération. 2017 pourrait être une année terrible pour le retour de l’Iran sur la scène internationale. En effet, hors du territoire iranien, la méfiance demeure après la levée des sanctions où une partie des nations mettent en cause le respect de l’accord sur le nucléaire notamment de la part d’Israël et des Etats-Unis où l’administration Trump pourrait vouloir démanteler l’accord sur le nucléaire. L’Iran devra alors redoubler d’effort pour convaincre la communauté internationale de l’honnêteté de ses démarches entreprises. Deuxièmement, au sein même de la société l’intérieur : les conservateurs iraniens sont très influents et ne veulent pas d’afflux de touristes et de capitalisme au sein de leur société, l’élection présidentielle de 2017 pourrait les amener au pouvoir et déconstruire des années de négociations. Clément HAOUISEE 59,11% de "non" : dimanche, les Italiens se sont opposés sans détour au référendum de Matteo Renzi. Le président du Conseil, qui a soutenu corps et âme la réforme constitutionnelle sur laquelle portait cette consultation, a annoncé dans la foulée sa démission, que le président Sergio Mattarella lui a demandé de reporter de quelques jours, en attendant le vote du budget 2017. Il reviendra ensuite à ce dernier de nommer un nouveau chef du gouvernement ou de dissoudre le Parlement. Le triomphe du "non" représente une défaite personnelle pour Matteo Renzi, après des mois d'une campagne qui a largement dépassé les enjeux de cette réforme. Matteo Renzi Matteo Renzi a démissionné après avoir passé trois ans à la tête du gouvernement italien, une durée égalée par seulement deux présidents du Conseil avant lui. En déclarant, il y a quelques mois, "Si le 'non' l’emporte, je démissionne et me retire de la vie politique", c'est lui qui a personnalisé ce scrutin, devenu un plébiscite sur sa personne plutôt que sur sa réforme constitutionnelle. Il a ensuite reconnu son erreur et affirmé qu'il n'aurait "pas dû personnaliser autant la campagne", mais le mal était déjà fait. Visiblement pressé d'en finir, Matteo Renzi a très vite reconnu sa défaite et annoncé son départ dimanche soir à la télévision, évoquant une défaite "extraordinairement claire". Mais le désormais ex-président du Conseil reste le secrétaire du Parti démocrate (centre gauche), toujours majoritaire à la Chambre des députés. S'il a démissionné, comme il l'avait promis, va-t-il pour autant quitter l'arène politique ? Le sujet n'a pas été abordé lors de son allocution de dimanche. Cette chute est aussi brutale que l'ascension au sommet de l'Etat de ce dirigeant de 41 ans seulement, devenu le plus jeune président du Conseil italien de l'histoire. Elle est aussi à la mesure de la déception de bon nombre d'Italiens, qu'il n'a pas réussi à convaincre de la pertinence, ni l'efficacité des réformes qu'il a mises en place pendant son mandat, ainsi que de celle qui était soumise à référendum. Le Parti démocrate Le référendum laisse un Parti démocrate (PD) fracturé, mais toujours majoritaire à la Chambre des députés. La formation de Matteo Renzi s'est publiquement -et violemment- divisée pendant la campagne sur le référendum à propos de la réforme constitutionnelle portée par son chef. Les critiques des membres de l'aile gauche du parti ne portaient pas sur la réforme constitutionnelle à proprement parler, mais sur la loi électorale que le Toscan avait fait passer en mai 2015, et qui a elle aussi renforcé le poids de la Chambre des députés. L'Italicum a -entre autres- fait de l'élection des députés un scrutin majoritaire à deux tours, qui donne automatiquement la majorité à la Chambre à la formation ayant obtenu au moins 40% des voix au premier tour. En cas de deuxième tour, c'est la liste ayant obtenu le plus de suffrages qui empochera cette fameuse prime à la majorité. Pour ses opposants, cette nouvelle loi offre trop de pouvoir au parti gagnant les élections. La réforme constitutionnelle rejetée dimanche par les Italiens, qui réduit fortement les prérogatives du Sénat, jusqu'ici sur un pied d'égalité avec la Chambre des députés, s'inscrivait également dans cette voie. Inquiets des conséquences de ces deux réformes, les frondeurs du PD ont tenté de conditionner leur "oui" au référendum à une réécriture de la loi électorale, sans succès. Mais au-delà de la réforme elle-même, la frange gauche du parti rejette Matteo Renzi lui-même, dont le franc-parler et la manière de gouverner est jugée trop personnelle, voire trop autoritaire. L’Europe et l’économie italienne Le lien entre ce référendum et l'Union européenne est, à première vue, peu évident : le scrutin portait sur une réforme de politique interne. Mais ses conséquences sont fortement scrutées en Europe, de Bruxelles à Berlin en passant par Paris. Car la victoire du "non" ouvre une nouvelle période d'instabilité politique en Italie et provoque, de surcroît, le départ d'un président du Conseil clairement pro-européen qui, voulait s'affirmer, ces derniers mois, comme un pays leader de l'UE aux côtés du couple franco-allemand. Qui va succéder à Matteo Renzi à la tête du gouvernement et, surtout, quelles peuvent être les conséquences politiques à long terme de son départ ? De nombreuses personnalités eurosceptiques comme pro-européennes ont vu dans sa défaite un camouflet infligé à Bruxelles. En France, Marine Le Pen a qualifié ce résultat de "non à la politique d’ultra austérité absurde mise en place par Matteo Renzi, politique voulue par l’Union européenne et imposée à l’Italie". En Allemagne, le ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a noté que l'issue du scrutin "n'est pas un message positif pour l'Europe, en des temps difficiles". D'autant que le très populiste Mouvement 5 étoiles, qui prône un référendum sur l'appartenance à la zone euro, apparaît en position de force pour les prochaines élections (voir plus bas). La démission du président du Conseil intervient alors que la fragile économie italienne, la troisième de la zone euro, a timidement renoué avec la croissance. Mais l'Italie doit encore composer avec une forte dette publique -133% de son PIB- et Matteo Renzi a d'ores et déjà annoncé qu'il ne pourrait pas tenir l'objectif des 1,8% de déficit public demandé par la Commission européenne pour 2017. Pour certains économistes, le pays représente d'ailleurs un plus grand risque pour la zone euro que la Grèce. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord

La personnalisation du scrutin était une occasion en or pour les adversaires de Matteo Renzi et le Mouvement 5 étoiles (M5S) a sauté pieds joints dedans. Son fondateur Beppe Grillo a jeté toutes ses forces dans la bataille, appelant au rejet du président du Conseil et de sa politique. Preuve de la violence de leurs échanges, l'ancien comique a qualifié le chef du gouvernement de"truie blessée". Le parti populiste continue à jouer à plein régime sur le rejet de la politique traditionnelle et des grands partis comme le PD, même s'il a aussi avancé quelques arguments contre la réforme constitutionnelle. Le M5S, qui dirige déjà les villes de Rome et de Turin, espère à présent passer à l'étape supérieure. Il apparaît comme la deuxième formation politique du pays dans beaucoup de sondages. Impatient et désireux de mettre la pression sur le président italien Sergio Mattarella, soit -hypothèse la plus probable- qui nommera un gouvernement de technocrates, soit qui dissoudra le Parlement, Beppe Grillo a déclaré sur son blog que "les Italiens doivent être appelés à voter le plus rapidement possible". Une autre figure du parti, Luigi Di Maio, a annoncé que sa formation allait commencer à préparer un "programme de gouvernement" et une "équipe". Le M5S milite pour des élections anticipées -elles sont pour l'instant prévues en 2018. Mais d'ici là, le gouvernement de transition que devrait nommer le président, pourrait bien modifier la loi électorale de mai 2015 qui lui est si favorable (voir plus haut),appuyé par la plupart des forces politiques italiennes. Encore plus à droite sur l'échiquier politique, la Ligue du Nord a elle aussi demandé la dissolution immédiate du Parlement. Le mouvement anti-européen et opposé à l'accueil des réfugiés a lui aussi profité de la tribune offerte par le référendum pour diffuser son message contre les élites et l'establishment. Il s'insurge également contre un autre aspect de la réforme constitutionnelle, moins mis en avant que la disparition du bicamérisme : la limitation des compétences des régions en faveur de l'Etat. La démocratie ?C'était l'un des principaux arguments des opposants à la réforme constitutionnelle : en mettant fin au bicamérisme et en bridant le Sénat, Matteo Renzi mettait en danger la démocratie et les pouvoirs risquaient d'être concentrés dans les mains d'une seule personne. Ce système était en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie, où il était vu comme un rempart contre le fascisme. Mais pour le jeune dirigeant, cette situation où le Sénat et la Chambre des députés disposent des mêmes pouvoirs est source d'incertitude et de lenteur. En réduisant les prérogatives du premier et en réduisant le nombre de sénateurs, Matteo Renzi espérait tout à la fois accélérer le processus législatif, stabiliser le pays et tenir sa promesse de mettre au placard la "vieille" classe politique italienne. Marianne Skorpis, Thierry Millotte “The worst thing that can happen in a democracy — as well as in an individual’s life — is to become cynical about the future and lose hope.” Hillary Clinton.